Durch die Heirat ins Exil

Die NS-Rassegesetze machten Beziehungen zwischen Deutschen und Jüdinnen und Juden kompliziert, ein normales Familienleben unmöglich. Schein-Scheidungen um Berufsverbote zu umgehen gab es ebenso, wie Schein-Ehen, um sich nach der Flucht vor der Abschiebung zu schützen. Irene Messinger hat untersucht, wie Jüdinnen die Heirat zur Flucht nutzten.

Die NS-Rassegesetze machten Beziehungen zwischen Deutschen und Jüdinnen und Juden kompliziert, ein normales Familienleben unmöglich. Schein-Scheidungen um Berufsverbote zu umgehen gab es ebenso, wie Schein-Ehen, um sich nach der Flucht vor der Abschiebung zu schützen. Irene Messinger hat untersucht, wie Jüdinnen die Heirat zur Flucht nutzten.

Rosl Ebners Hochzeit war wohl keine besonders romantische Angelegenheit. „Wir haben im Rathaus in einem kleinen Zimmer unterm Hitlerbild den Segen des Standesbeamten bekommen.“, beschreibt sie später trocken die Zeremonie. Mit ihrem frisch angetrauten Mann, einem Franzosen mit polnischen Wurzeln, konnte sich die gebürtige Österreicherin kaum verständigen; für die Eheschließung war er bezahlt worden. Damit die Hochzeit wenigstens ein bisschen feierlich wirkte, besorgte Rosls Schwester noch schnell einen Blumenstrauß.

Die Hochzeit zwischen Schriftstellerin und Kabarettistin Erika Mann und dem britischen Lyriker Wystan Hugh Auden war wohl ähnlich unromantisch. Er war homosexuell und die beiden kannten sich bis dahin nicht.

Das Ja-Wort gaben sich die beiden Paare aus einem einzigen Grund: Durch die Heirat wurden die beiden Jüdinnen Rosl Ebner und Erika Mann französische bzw. britische Staatsbürgerinnen – die Garantie, nach der Flucht nicht zurück nach Deutschland abgeschoben zu werden. „Komisch, dass wir gerade in den Tagen heirateten, in denen meine Ausbürgerung von den Nazis beschlossen worden sein muss.“ schreibt Erika Mann in einem Brief.

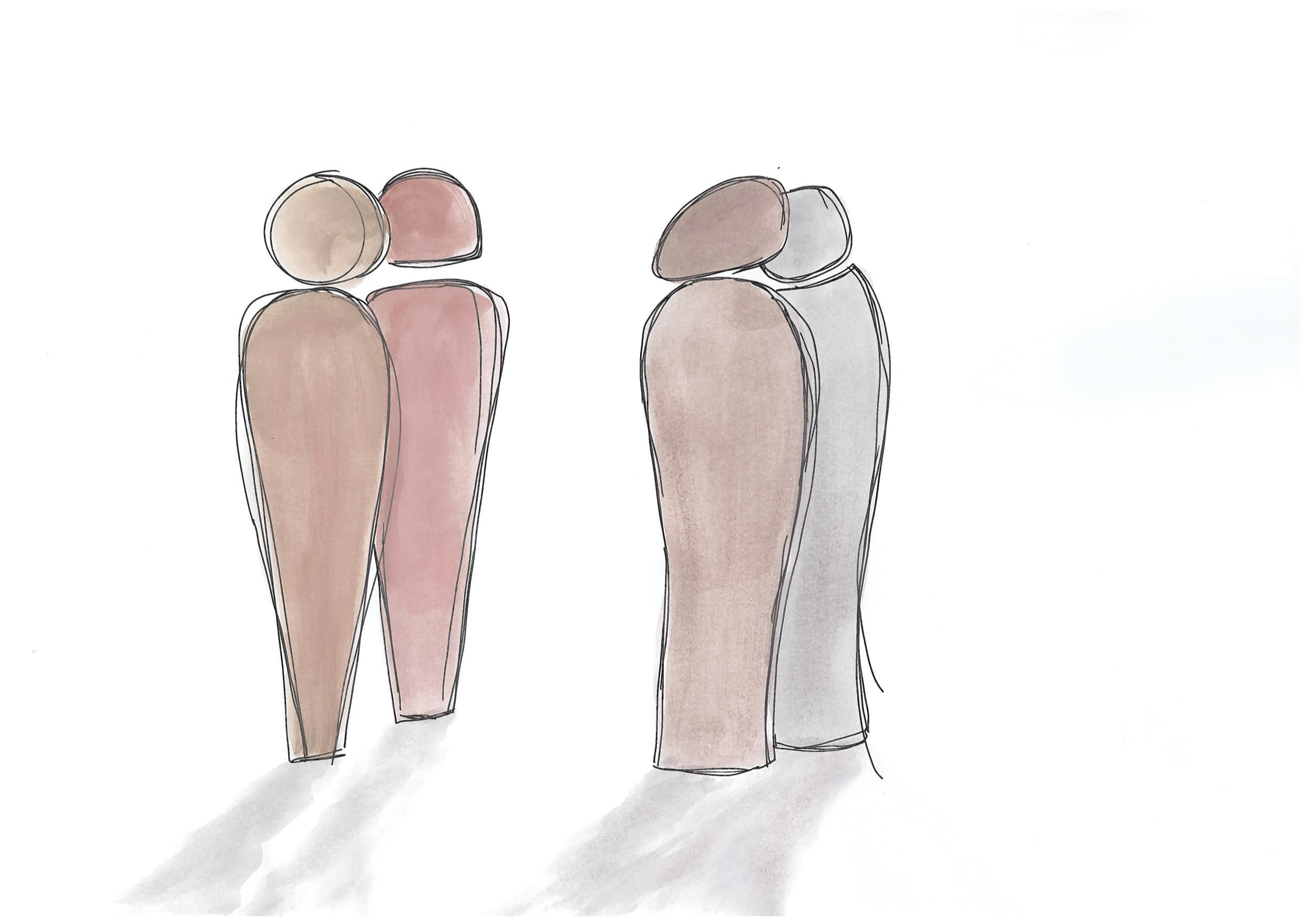

Solche Scheinehen zwischen deutschen oder österreichischen Jüdinnen und Franzosen oder Briten sind in den späten Dreißiger Jahren keine Einzelfälle. Über 60 Ehen wie die von Rosl Ebner und Erika Mann hat Politikwissenschaftlerin Irene Messinger aufgespürt und untersucht. Da Frauen damals mit einer Heirat noch automatisch die Staatsbürgerschaft ihres Mannes annahmen, war die Heirat im Ausland für viele Jüdinnen die Gelegenheit zur Flucht. Manchen vermittelten Freunde oder politische Organisationen potentielle Ehemänner, andere heirateten einfach ihre Cousins im Nachbarland.

progress: Ich würde gerne zuerst allgemein über die Situation von „gemischten“ Paaren in Nazi-Deutschland sprechen. Wie war die rechtliche Situation solcher Paare? Und wie wurden Mischehen überhaupt definiert?

Messinger: Als Mischehen wurden nur Ehen zwischen – immer in Anführungszeichen, weil ich keine Definitionen des NS-Regimes übernehmen möchte – „Deutschblütigen“ und „Nicht-Deutschblütigen bezeichnet, also mehrheitlich Juden und Jüdinnen, aber auch Menschen, die heute mit dem N-Wort oder dem Z-Wort bezeichnet würden. Ehen mit Ausländern wurden nicht als Mischehen bezeichnet. Ich habe das nur in meinem Vortrag unter „Ehen mit Fremden“ zusammengefasst, weil ich es spannend fand, die beiden Konzepte in Relation zu setzen. Mischehen waren starken Repressionen ausgesetzt, während es vergleichsweise einfach war einen Ausländer oder eine Ausländerin zu heiraten.

Gab es bei den Repressionen auch innerhalb der Kategorie der Mischehen rechtliche Unterschiede?

Ja, das war sehr komplex. Es gab Unterschiede ob der Mann oder die Frau jüdisch war, ob sie Kinder hatten, ob sie Mitglieder der Kultusgemeinde waren. Die besten Chancen hatten Ehen, bei denen der Mann – also der Familienerhalter und so weiter – „deutschblütig“ war.

Hier spielten also auch Geschlechterstereotype eine Rolle.

Ja, vor allem auch, wenn es darum ging, dass nicht nur die Ehefrau, sondern die Mutter der Kinder „deutschblütig“ war. Das war sozusagen die zweitbeste Gruppe. Paare mit Kindern waren immer besser geschützt als kinderlose Paare. In der Nazi-terminologie wurde dann unterschieden in „privilegierte“ und nicht-privilegierte Mischehen, mit unterschiedlichen Konsequenzen für den Alltag und die Überlebenschancen.

Welche Repressalien gab es nun für Mischehen?

Es wurde auf politischer wie sozialer Ebene Druck ausgeübt: Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, regelmäßige Denunziationen der Nachbarn. Aber man muss sich die regionalen Unterschiede anschauen. In Deutschland wurden Vorschriften oft ganz anders ausgelegt als in Österreich. In Wien haben zum Beispiel die meisten Mischehen überlebt. Sie waren natürlich schon Repressalien ausgesetzt und wurden in so genannte Judenhäuser umgesiedelt, aber in Deutschland kam es dazu, dass die jüdischen Partner aus Mischehen ins KZ kamen.

Gab es deswegen auch Trennungen?

Ja, im Ehegesetz 1938 gab es die Möglichkeit, sich aus rassischen Gründen scheiden zu lassen. Aber es wurde nicht nur die Scheidung erleichtert, sondern es wurde auch massiver Druck von der Gestapo ausgeübt. Und durch Arbeitsverbote und so weiter wurden die Paare ohnehin in eine sehr prekäre Situation gedrängt. Bei den Scheidungen gab es aber auch geschlechterspezifische Unterschiede. Frauen sind eher zu ihren jüdischen Männern gestanden, während sich Männer eher von ihren jüdischen Partnerinnen getrennt haben. Vielleicht auch aus Karrierebewusstsein. Ein schönes Beispiel ist da der Schauspieler Hans Albers: Dem wurde gesagt, entweder er kann nicht weiter als Schauspieler arbeiten oder er lässt sich von seiner jüdischen Frau Hansi Burg scheiden. Es gab aber ein großes Interesse im NS-Regime, dass er weiter Schauspieler bleibt. Sie haben also einen Deal eingefädelt: Er hat sich offiziell getrennt, seine Frau hat zum Schein einen Norweger geheiratet, aber sie blieben weiter ein Paar. Es gab also unterschiedliche Formen, Druck auszuüben, aber auch unterschiedliche Formen, damit umzugehen.

Es gab aber nicht nur Schein-Scheidungen sondern auch Schein-Ehen. Was hast du hier untersucht?

Ich habe mit die Eheschließungen im Jahr 1938 angeschaut, die von der jüdischen Gemeinde in Wien registriert wurden. Ich habe mir gedacht, mal schauen, wer hier in Wien geheiratet hat, aber auch, welche Ehen im Ausland geschlossen wurden. Das war ja einfacher. Und bis wann konnten Jüdinnen überhaupt noch ausreisen, um im Ausland zu heiraten? Das machten vor allem Frauen, die im Grenzgebiet lebten. So haben zum Beispiel Grazerinnen Männer aus dem ehemaligen Jugoslawien geheiratet oder Wienerinnen Prager Juden.

Wie lange war so etwas möglich?

Von den Fällen, die ich kenne, fanden die meisten Eheschließungen in den Jahren 38 und 39 statt, vereinzelt auch noch 1940, allerdings nicht in Österreich. Dann war das nicht mehr möglich.

Wie wurden nun solche Scheinehen angebahnt? Man braucht dazu ja Kontakte im Ausland.

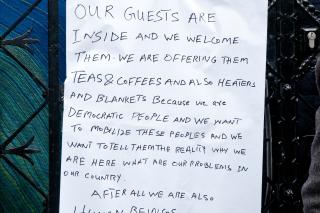

Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Kontakte waren unumgänglich. Es gab Kontakte in politischen Netzwerken. Zum Beispiel habe ich viele Frauen im Internationalen Sozialistischen Kampfbund gefunden, der viele Mitglieder mit Briten verheiratet hat. Oder auch Vereinigungen in den Exilländern, wo es mehr darum ging, dass die Frauen nun nicht mehr abgeschoben werden konnten. Großbritannien und die Schweiz haben etwa oft nur kurzfristig Schutz geboten. Aber es sind auch familiäre Netzwerke wirksam geworden, wo dann Frauen ihren Cousin geheiratet haben oder die Mutter als Kupplerin tätig war.

Aber man brauchte ja nicht nur Kontakte, sondern wahrscheinlich auch Geld. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem Frauen aus gut situierten Familien ins Ausland geheiratet haben. Was hast du dazu herausgefunden?

Bei den Fällen, die ich untersucht habe, kamen die Frauen tatsächlich aus der politischen Elite oder aus der künstlerischen Ecke. Die Frage ist nur: Finde ich diese Fälle einfach leichter, weil über diese Frauen Biographien geschrieben werden und sie Autobiographien hinterlassen haben? Ich habe auch vereinzelt Fälle aus der Arbeiterklasse gefunden – zum Beispiel ein Hausmädchen, das nach Großbritannien gegangen ist und dort geheiratet hat. Aber die waren natürlich unter Druck und haben sich wahrscheinlich bemüht, keine Spuren zu hinterlassen. Ich glaube, die Eliten haben sich ganz einfach leichter getan, nachher darüber zu reden und zu dieser Fluchtstrategie zu stehen.

Was geschah nach der Eheschließung? Wurden die Ehen gleich wieder geschieden nachdem die Frau die Staatsbürgerschaft bekommen hatte?

Manche Ehen, die ich untersucht habe, wurden noch im selben Jahr oder im Jahr danach wieder geschieden. Es gibt auch Fälle – allerdings kenne ich die nur aus Erzählungen – von palästinensischen Männern, die nach Polen gefahren sind, dort eine Polin geheiratet haben, sie nach Palästina oder Israel gebracht haben, um sie in Sicherheit zu bringen, sich scheiden ließen und gleich wieder nach Europa fuhren, um die nächste Polin zu heiraten.

Zur Person: Irene Messinger ist ausgebildete Sozialarbeiterin und studierte Politikwissenschaften an der Universität Wien. Sie schrieb ihre Dissertation zum Thema „Verdacht auf Scheinehe. Intersektionelle Analyse staatlicher Konstruktionen von 'Schein- und Aufenthaltsehe' und ihrer Auswirkungen im Fremdenpolizeigesetz 2007“. Sie arbeitete in der Rechtsberatung für Asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren und ist Lehrbeauftragte für „Gender & Diversity“ an der FH Wien für Soziale Arbeit.

Links zum Thema

Website von Irene Messinger homepage.univie.ac.at/irene.messinger

Verein Fibel www.verein-fibel.at

Magdalena Liedl studiert Anglistik und Zeitgeschichte an der Uni Wien.