Spanien: Balkonien in der Bredouille

Mit erschreckender Virulenz breitet sich in Spanien ein altbekanntes Gespenst der Vergangenheit aus. Auf dem gut-gedüngten Nährboden der schmerzlich überwundenen Wirtschaftskrise, einer versäumten Vergangenheitsbewältigung des Bürger_innenkriegs (1936–1939) sowie der bis 1977 währenden faschistischen Franco-Diktatur erstarkt antagonis- tisch zum katalanischen Separatismus der spanische Nationalismus.

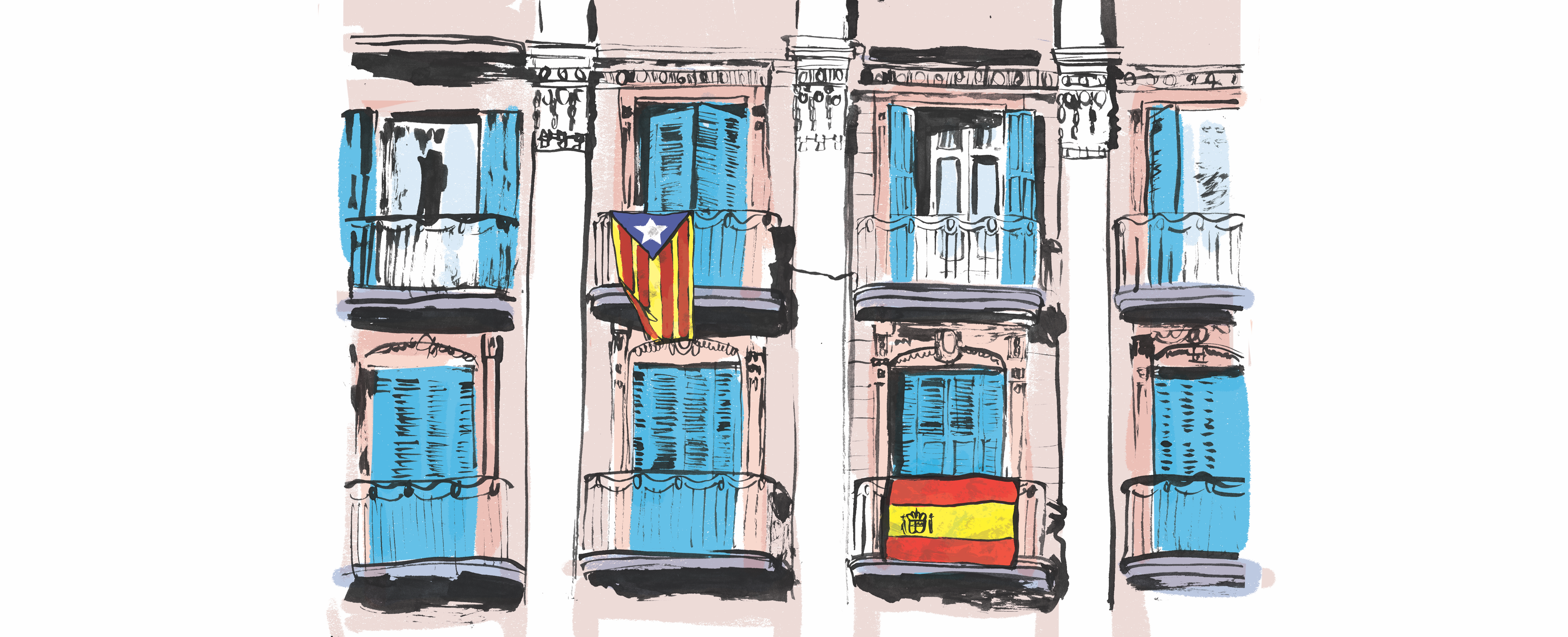

Das „Spanien der Balkone“, an das der Chef der oppositionellen Rechtskonservativen Pablo Casado (Partido Popular, PP) seinen stets radikaleren Diskurs zur „Rettung Spaniens“ richtet, ist mit rot-gelb-roten „Rojigualda“- Fahnen geschmückt. Sie hängen seit etwas mehr als eineinhalb Jahren von den Fenstersimsen herab, mittlerweile teils von der sengenden Sonne vergilbt und löchrig. Ihr ursprünglicher Anlass waren das von Polizeigewalt überschattete und von Madrid als „illegal“ eingestufte Referendum über eine Unabhängigkeit Kataloniens am 1. Oktober 2017 sowie die Großkundgebungen und Wahlkampfveranstaltungen im Vorfeld. Es gibt mittlerweile drei spanisch-unionistisch-nationalistische Rechtsparteien – neben dem PP und Ciudadanos (Cs) noch die rechtsra- dikale, neofaschistische Vox-Partei, wobei letztere am erfolgreichsten mittels Polemiken und Falschbehauptungen um die Medienaufmerksamkeit konkurriert. Die Straßen gleichen einem Flaggenmeer, wie man es nicht einmal um den Fußball-WM-Sieg der spanischen „Furia roja“ („Rote Furie“) 2010 in Südafrika gesehen hat. Es gilt, Patriotismus zu demonstrieren angesichts des „Putschs“ der von Separatist_innen regierten autonomen Region Katalonien gegen das „ewige und unteilbare Spanien“.

„Potente Propaganda-Maschine“.

„Dabei gibt es mindestens zwei Spanien, mit völlig unterschiedlichen Mentalitäten“, ein rechtskonservatives, traditionalistisches, und ein Linkes mit republikanischen Idealen, schildert Gustavo Adolfo Leguizamo Alcazar. Der aus Kolumbien stammende und in Dos Semanas (Sevilla) aufgewachsene Konzertgitarrist und Master-Student am Salzburger Mozarteum ist besorgt um Spanien und Europa, das mit dem Erstarken der Nationalismen und rechtsradikalen Parteien Gefahr laufe, auseinanderzubrechen. Für den Katalonien-Konflikt fordert er, „die Spirale der Eskalation zu durchbrechen, die Fahnen abzuhängen, und dafür die ‚Weiße‘ zu schwenken“. Seine größte Angst dabei ist, dass sich die verbale Gewalt zu realer auf den Straßen wandeln könnte. Die Konfliktparteien müssten sich endlich zum Dialog einigen und eine Verfassungsreform akkordieren, um ein legales Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten. „Beide Seiten müssen Abstriche machen, sonst ist es ausweglos“, sagt Leguizamo. Doch moderate, neutrale Stimmen wie die seine, die gehen in den spanischen Medien aber auch in Debatten in Tapas-Bars zumeist unter. Jetzt, wo sich vorgezogene Neuwahlen nach dem Scheitern des Budgets 2019 der sozialistischen Minderheitsregierung unter Premier Pedro Sánchez wohl für Mitte-Ende April abzeichnen, wäre für die rechtsradikale Vox-Partei die Tafel gedeckt, fürchtet der Konzertgitarrist: „Es ist sehr einfach, die Menschen mit patriotischen Gefühlen zu blenden“, lamentiert er: „Darin sind alle Nationalismen gleich.“ Auch gegen Feindbilder, seien es wie im Falle von Vox Katalan_innen, Feminist_innen, Migrant_innen oder Homosexuelle, wird Hass geschürt. Zu Gute käme Vox bei Neuwahlen zweierlei: Der Rechtsruck der rechten Parteien PP und Cs, anstatt die Mitte zu suchen, und das leichte Spiel, das die Neofaschisten hätten, die Medienaufmerksamkeit auf sich zu konzentrieren. „Das ist eine potente Propaganda-Maschine, die da am Laufen ist“, weiß Leguizamo.

„Bolschewik_innen“ vs. Faschist_innen

Im Ringen um Wähler_innenstimmen und die Medienaufmerksamkeit ist das Thema Katalonien eine sichere Bank rechts der politischen Mitte in Spanien.

Ein Thema, das alles andere, auch jegliche Rationalität, in den Schatten der damit aufgebauschten Emotionen stellt. Wenn jetzt Vox in Allusion an die christliche Eroberung des fast 800 Jahre islamisch dominierten Iberien zur „Rückeroberung“ Kataloniens (span. Reconquista) aufruft, so der Slogan mit dem die Rechtsextremen fulminant den Einzug ins andalusische Regionalparlament schafften, werden Erinnerungen wach an die sprachliche Verrohung der Monate, die zum Bürgerkrieg 1936 führten, an das Hetzen gegen die linke Republik. Alte, antiquierte Feindbilder, „die Roten“, „Bolschewik_innen“, „Sowjets“ oder zumindest zeitgemäßer „Chavist_innen“ werden wieder geschürt, gegen einen vermeintlichen katalanischen Suprematismus, der die in Katalonien lebenden Spanier_innen zu „Bürger_innen 2. Klasse“ deklariere. Neofaschist_innen und Franco-Nostalgiker_innen stimmen Francos Hymne „Cara al Sol“ an, faschistische Fahnen (mit dem einköpfigen Adler) oder dem Bündel an Lanzen (Symbol der faschistischen Falange-Partei), aber auch Hakenkreuz-Fahnen (Spanien hat kein NS-Verbotsgesetz) mischen sich nicht selten unter die verfassungskonformen Fahnen der derzeitigen konstitutionellen Monarchie. Und bei Vox-Veranstaltungen tönt der Schlachtruf „Arriba España!“, aber auch Politiker_innen des PP und Cs wiederholen Mantra-artig „Viva España!“ und „Viva el Rey!“ („Es lebe der König“).

Auf der anderen Seite, in Katalonien, wehrt man sich der Bedrohung durch spanische Faschist_innen und übt sich im gewaltfreien Widerstand angesichts der Unterdrückung durch den politischen Gegner. Mindestens zwei Millionen Demonstrant_innen gehen alljährlich zu den Massenkundgebungen um den katalanischen National- feiertag („Diada“, 11. September) in Barcelona und anderen Städten auf die Straßen. Hochgehalten wird dabei die „Estelada“-Flagge, die es in variantenreichem Design gibt, doch gängiger Weise dünne gelb-rote Balken und einen weißen Stern in einem blauen Dreieck zeigt. Wie im restlichen Spanien die „Rojigualdas“ zieren in Katalonien fast flächendeckend eben „Esteladas“ Balkone, zu denen sich gelbe Schleifen gesellen, als Zeichen der Solidarität, mit den eben am Höchstgericht prozessierten „Polithäftlingen“ (lt. Separatisten) oder „inhaftierten Politikern“ (lt. Unionisten). Auffällig ist, dass die Vox-Partei mit dem Partei-Generalsekretär Javier Ortega Smith zur „Volksanklage“ im Prozess gegen die zwölf katalanischen Politiker_innen auftritt und dabei Haftstrafen unter anderem wegen „Rebellion“ von über 70 Jahren fordert.

„Tri-Fachito“-Allianz

Nach den Neuwahlen könnte eine rechte Dreier-Koalition oder PP und Cs mit der Stützung von Vox wie in Andalu- sien im gesamtspanischen Parlament eine Mehrheit stellen, die der Journa- list und Satiriker Gerardo Tece „Tri- Fachito“ nannte. Salonfähig gemacht haben die beiden Rechtsparteien die Rechtsextremen der Vox-Partei im Rekordtempo. „Der sich akzentuieren- de Rechtsruck in Spanien ist dabei nur ein Gesicht des globalen Erstarkens des Autoritarismus, der Xenophobie, rechtsradikaler Ideologien, exkludie- render Nationalismen, reaktionärer Politik oder dem ‚Weißen Suprematis- mus‘. All diese Facetten waren Spanien schon lange inhärent. Dazu kommt, dass der spanische Staat ein deutliches Erbe des Franquismus und Faschismus in seinen Strukturen hat“, konstatiert der katalanische Soziologe und Kri- minologe Ignasi Bernat im progress-Interview: „Das aktuelle Gerichtsverfahren gegen die führenden Köpfe der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, der ‚Procès‘, wird dabei von den reaktionärsten Kräften des Apparates gesteuert. Womit auch die hässlichste Fratze des ranzigen spanischen Nationalismus zu Tage kommt, an dem sich die extreme Rechte labt.“ Die rechtsradikale Vox-Partei profitiert davon und setzt ganz deutlich auf einen ‚Diskurs des Hasses‘, der die Grenzen des Legalen streife und auch überschreite. Getragen werde dieser von weißen, rassistischen, frauenfeindlichen Hetero-Männern aus der Oberschicht, die Anhänger des „Weißen Suprematismus“ seien und die ihre Privilegien bewahren wollen: „Deren Feindbilder sind Feminist_innen, Homosexuelle, Migrant_innen und katalanische Separatist_innen.“

Feminist_innen und Antifaschist_innen

„Wir Katalan_innen verteidigen unser Recht auf Selbstbestimmung. Ein unabhängiger Staat, eine Republik (Anm. Katalonien) ist der Weg, Kollektive, die marginalisiert werden, und unser aller Grundrechte zu schützen. Wir müssen uns selbst organisieren und die antifaschistische Bewegung forcieren, um einen Sperrgürtel gegen die Rechtsextreme zu schaffen. Wir dürfen keinen Millimeter zurückweichen“, betont Maria Sirvent, Abgeordnete der antikapitalistischen, separatistischen Kandidatur der Volkseinheit (CUP) im katalanischen Parlament im progress-Gespräch. Für die Kommunal- und Europawahlen Ende Mai gelte es, „Basisarbeit zu leisten, für betroffene, marginalisierte Kollektive, Solidarität zu leben und Netzwerke zu fördern und aktiv-antifaschistisch im öffentlichen Raum gegen Rechtsextremismus vorzugehen“. Ein Trumpf gegen den (Neo-)Faschismus ist dabei ganz klar der Feminismus, betont Sirvent: „Eine geballte Kraft, die die Fundamente des Systems erschüttern kann.“ Dem seien sich Vox, aber auch der PP bewusst. „Darum wird der Feminismus mit einem patriarchalischen Diskurs attackiert, der danach trachtet, die grundlegenden Rechte, die sich Frauen erkämpft haben, wieder wegzunehmen.“

„Viva Franco! Viva España!“

Bereits Mitte Juli 2018 wurde der Pressefotograf Jordi Borràs i Abelló Opfer einer Neonazi-Attacke. Nach einem CDR-Treffen („Comitès de Defensa de la República“) im Barri Gòtic griff ihn auf dem Weg zu seinem Auto ein spanischer Beamter der Policía Nacional mit den Worten „Es lebe Franco! Es lebe Spanien! Du Hurensohn!“ an. Borràs, der seit 2010 die spanische extreme Rechte in Katalonien dokumentiert, erlitt einen Nasenbeinbruch, ein Schädeltrauma und Prellungen am Oberkörper. Als sich Passant_innen näherten, wies sich der Polizist außer Dienst mit seiner Plakette aus und suchte das Weite. „Wenn wir nicht drastisch gegen das rechte Milieu vorgehen, werden wir ein stets massiveres Problem haben“, unterstreicht Borràs, der die Szene wie kaum ein anderer kennt, im Gespräch mit progress: „Es kommt in Katalonien jeden Tag zu Übergriffen, neuen Schmierereien, verbalen Attacken und physischen Angriffen.“ Borràs ist im rechtsextremen Milieu bekannt. Mehrfach wurde er bedroht, auch mit dem Tode: „Auffällig ist, dass die meisten Aggressionen und Aktionen von einigen wenigen bekannten und sehr aktiven Neonazis ausgehen. Doch es passiert ihnen nichts.“

In der Eskalation des Separatismus-Konfliktes sehen Spaniens Rechtsradikale ihre Chance, für die „Einheit Spaniens“ zu kämpfen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. „Es war und ist stets ein Eckpunkt des spanischen Rechtsextremismus, gegen separatistische Bestrebungen vorzugehen“, sagt Borrás, etwa im Baskenland oder in Galicien: „Der spanische Ultranationalismus ist stark im Aufwind. Das gibt den Rechtsextremen mehr Sichtbarkeit, im öffentlichen Raum aber auch in den Medien. Durch den aggressiven Diskurs von Cs und PP sehen sich die Neonazis zusätzlich legitimiert, Gewalt auszuüben“, warnt Borràs.

Jan Marot (*1981) studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien und Zürich. Seit 2006 lebt und arbeitet er als freischaffender Auslands- korrespondent für Spanien, Portugal und dem Maghreb in Granada. @JanMarot auf Twitter