Gibt es eine Erinnerung, die du gerne löschen würdest?

Umfrage und Fotos von Alex Gotter

Umfrage und Fotos von Alex Gotter.

Umfrage und Fotos von Alex Gotter

Umfrage und Fotos von Alex Gotter.

Wenn soziale Einrichtungen eröffnet werden, gibt es oft Protest von AnrainerInnen: Man solle bitte schön einen anderen Platz dafür finden, am besten weit weit weg.

Wenn soziale Einrichtungen eröffnet werden, gibt es oft Protest von AnrainerInnen: Man solle bitte schön einen anderen Platz dafür finden, am besten weit weit weg.

Der Alsergrund ist ein kleiner und feiner Bezirk im Herzen Wiens. Das durchschnittliche Einkommen und die Menge an Eigentumswohnungen sind hier höher als in anderen Bezirken der Bundeshauptstadt. In der Porzellangasse, dem Aushängeschild des Neunten, kann man zwischen gutem Gulasch in urigen Wiener Traditionsbeiseln und mindestens so gutem Quinoa in hübschen Slowfood-Lokalen wählen. Als im November letzten Jahres ein leerstehendes Geschäftslokal zu einer Suchtberatungseinrichtung umfunktioniert wurde, gingen im ruhigen Viertelchen plötzlich die Wogen hoch. Eine Bürger Inneninitiative wurde gegründet, Unterschriften gesammelt, bunte T-Shirts aus den Fenstern gehängt und bei diversen Straßenaktionen klebten sich protestierende AnrainerInnen die Münder zu. „Als Symbol des Widerstandes“, erklären die InitiatorInnen. Sie stellen in Pressemitteilungen und Positionspapieren klar: Helft den Süchtigen, aber bitte nicht vor unserer Haustüre!

Die betroffene Beratungseinrichtung Change ist seit November 2014 eine Anlaufstelle für Menschen mit einer Suchterkrankung, genauer gesagt für „aktive KonsumentInnen illegaler Substanzen“. Die psychosozial geschulten MitarbeiterInnen bieten eine Vielzahl an Betreuungsmöglichkeiten an: Sie beraten, informieren, vermitteln, stellen einen Aufenthaltsbereich zur Verfügung und bieten die Möglichkeit des Spritzentausches im Sinne einer Infektionsprophylaxe.

VERDÄCHTIGER MIT SONNENBRILLE. Die Geschehnisse im Herbst 2014 waren für die MitarbeiterInnen verblüffend, verstörend und belastend. Ihnen wurde mit Aggression begegnet, die bis zu Drohungen und Sachbeschädigungen ging und die Arbeit anfänglich extrem erschwerte. Mittlerweile ist es wieder ruhiger in der umstrittenen Einrichtung in der Nußdorferstraße. Aber die Anrainer Innen sind auf der Hut und melden jedes noch so kleine Detail, dass sie irgendwie in Zusammenhang mit der Einrichtung zu bringen schaffen. „Wir bekamen eine Beschwerde, dass in einer Tiefgarage zwei Männer mit Sonnenbrillen gesehen wurden. Oder dass ein Mann auf einer Parkbank saß und ein Bier trank“, so Margit Putre, Mitarbeiterin der Suchthilfe Wien. Diese Stimmung wirke sich auch auf die Selbstwahrnehmung der KlientInnen aus, die sich teilweise unerwünscht und beobachtet fühlen, obwohl sie eigentlich nur ein anonymes Hilfsangebot wahrnehmen wollen. Das sei sehr schade, denn nicht alle würden so denken: „Nach wie vor stehen wir in engem Kontakt mit den AnrainerInnen. Und es gibt auch andere Reaktionen – die meisten wollen mal schauen, wie sich die Situation entwickelt, andere sind positiv gestimmt und einige schämen sich auch für die Reaktionen ihrer Mitmenschen.“ Die Geschehnisse am Alsergrund sind ein gutes Beispiel dafür, wie sich Gruppen teilweise mit Händen und Füßen wehren, wenn sie als anders und fremd Wahrgenommene auch nur in ihrer Nähe wissen.

STIGMATA-JACKPOT. Das zugrundeliegende gesellschaftliche Phänomen ist Stigmatisierung – ein soziologischer und psychologischer Begriff, der beschreibt, wie Menschen andere aufgrund bestimmter, als ungewöhnlich wahrgenommener Eigenschaften be- und verurteilen. Dabei wird von einer gesellschaftlichen Norm ausgegangen, die als Bewertungsgrundlage dient und eine klare Funktion hat: die eigene Identität zu stärken. Denn diejenigen, die sich als „normal“ bezeichnen, brauchen die „Abnormalen“, um sich ihrer Normalität auch ganz sicher sein zu können. Menschen mit einer Drogenabhängigkeit sind von mehreren Stigmata betroffen: erstens der Sucht an sich, die in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nur äußerst selten als komplexer biographischer Prozess gesehen wird, sondern vielmehr als Verlust der Selbstkontrolle. Zweitens dem Konsum illegaler Substanzen und der damit in Verbindung gebrachten Nähe zur Kriminalität. Und nicht zuletzt der Vorstellung von einer Lebensführung, die mit Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, Krankheit und Sexarbeit assoziiert wird.

Jedoch: Ein drogenabhängiger Mensch wird wegen etwas beschuldigt und exkludiert, was aus der Gesellschaft heraus entsteht – die Idee eines richtigen und „normalen“ Lebens ist dabei entscheidend. „Das Verständnis von Normalität entsteht durch Sozialisation in der Familie und im näheren sozialen Umfeld sowie durch politische Regulationen und Medien. Viele haben Schwierigkeiten, mit anderen Lebensformen umzugehen, weil sie ihnen fremd sind“, so Alexander Hamedinger, Ökonom an der Fakultät für Raumplanung und Architektur der Technischen Universität Wien. Außerdem könnte ein weiterer Aspekt bei Geschehnissen wie denen am Alsergrund entscheidend sein: „Die Sichtbarkeit von Armut hat im öffentlichem Raum zugenommen und löst bei vielen Menschen, vor allem in der bürgerlichen Mittelschicht, ein Gefühl der Angst aus, da sie sich mit eigenen Abstiegsängsten konfrontiert sehen. Das ist wiederum auf die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt zurückzuführen, die von Unsicherheit geprägt ist“, erklärt Hamedinger.

PLÖTZLICH PARTIZIPATION. In Fällen wie dem des Suchtberatungszentrums am Alsergrund werden von GegnerInnen christlich-soziale Wert- und Moralvorstellungen aufgetischt, während gleichzeitig das Prinzip der Nächstenliebe vernachlässigt wird. So äußerte etwa Manfred Juraczka von der Wiener Volkspartei unisono mit seinem freiheitlichen Kollegen Johann Gudenus großen Unmut in Bezug auf die Eröffnung der Einrichtung der Suchthilfe Wien. Juraczka in einer Presseaussendung: „Es gibt in unmittelbarer Nähe Parks, Grünflächen und FußgängerInnenzonen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass ein Suchtkranker nach dem Spritzentausch relativ bald seiner Sucht nachkommen wird.“ In den Unterstützungbekundungen der politischen Parteien für den Protest gegen die Einrichtung wurde unter anderem die fehlende Einbindung der AnrainerInnen kritisiert. Transparenz ist ohne Zweifel ein unverzichtbares Element einer demokratischen Gesellschaft. Allerdings muss man sich die Frage stellen, ob es überhaupt noch soziale Einrichtungen im städtischen Gebiet geben würde, wenn jedes Mal BürgerInnen in den Entscheidungsprozess miteingebunden werden würden.

Die BürgerInneninitiative am Alsergrund bekam allerdings nicht nur politischen, sondern auch medialen Rückenwind. In diversen Boulevardmedien war im Vorfeld von vermehrten Spritzen am Spielplatz, vermüllten Ecken und verstärktem Polizeieinsatz in Gegenden rund um andere Suchthilfeeinrichtungen die Rede. „In den Medien werden generell oft Unsicherheiten erzeugt und dabei Vorurteile und Ängste geschürt“, sagt Hamedinger. Gerade wenn es um neue Hilfsangebote für Betroffene geht, wird klar, wie tief Stigmata in unserer Gesellschaft verankert sind – und zwar dank eines medialen und politischen Nährbodens, der nicht aufklärt und beruhigt, sondern bewusst Öl ins Feuer gießt. Auch das hat weitreichende Konsequenzen, ist sich Margit Putre von der Suchthilfe sicher: „Die KlientInnen haben den Widerstand am Alsergrund natürlich durch die Medien mitbekommen. Viele sind dadurch verunsichert und meiden deshalb die Einrichtung. Das ist natürlich fatal und beeinflusst unsere Arbeit maßgeblich.“ In Bezug auf den Widerstand gegen die neue Suchthilfeeinrichtung muss auch berücksichtigt werden, dass durch die Bekämpfung gesundheitsfördernder Maßnahmen das öffentliche medizinische und psychosoziale Versorgungssystem gefährdet wird.

NICHT IN MEINEM BALKONIEN! Die Ablehnungshaltung vonseiten bestimmter Einzelpersonen, BürgerInneninitiativen, Parteien und Medien kann mit dem Ausdruck „Not in my backyard!“ (gerne abgekürzt mit NIMBY) beschrieben werden. Dabei werden in erster Linie Risiken und Gefahren aufgrund von Veränderungen in der unmittelbaren NachbarInnenschaft befürchtet. Der Begriff ist ursprünglich im Zusammenhang mit neuer Infrastruktur beziehungsweise erneuerbarer Energie entstanden: Kaum jemand hat beispielweise prinzipiell etwas gegen Windkraftwerke – außer, sie stehen eben in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die erlebte Ungerechtigkeit wird in weiterer Folge auch oft bekämpft.

Menschen mit einer Drogenabhängigkeit sind nicht die einzigen, die mit Stigmatisierung und Ablehnung zu kämpfen haben. Auch auf anderen Schauplätzen sind ähnliche Reaktionen beobachtbar, zum Beispiel im Umgang mit geflüchteten Menschen. In den vergangenen Wochen war die Diskussion um nicht eingehaltene Asylquoten bzw. die Suche nach Quartiersplätzen in den Medien präsent. Doch in nahezu jedem Ort wehrten sich die BewohnerInnen gegen die Eröffnung von Flüchtlingsquartieren. Wenn man die Aussagen einer dieser Gruppen im Bezirk Innsbruck Land, wo ein altes Hotel zu einem Flüchtlingsquartier umfunktioniert werden soll, mit denen der Bürgerinitiative am Alsergrund vergleicht, fällt eine irritierende Ähnlichkeit der Argumentation auf: Man fürchte sich, immerhin seien die Kinder nicht immer beaufsichtigt und man müsse ihre Freiheiten dann wohl einschränken. Schulen und Kindergärten seien in der Nähe. Margit Putre meint hingegen, dass soziale Einrichtungen genau an solchen Orten sein sollen: „Dort wo Menschen leben, sind immer auch Bildungseinrichtungen. Das sind eben auch leicht erreichbare Gegenden mit guter Infrastruktur und öffentlicher Anbindung. Mitten im Leben. Und genau dorthin gehören die Suchthilfeeinrichtungen, denn immerhin will man ja auch möglichst viele Menschen erreichen.“

RECHT AUF STADT. Die Ausgrenzung, Herabwürdigung und Stigmatisierung „unliebsamer“ Menschengruppen wie Drogenabhängiger, Kranker, SexarbeiterIinnen und Geflüchteter zeigt, dass das Recht auf Stadt, Infrastruktur und öffentlichen Raum ungleich verteilt ist. In den letzten Jahren wurden allerdings auch immer wieder Projekte initiiert, die diese Ungleichverteilung in Angriff nehmen und Menschen vom Rand in die Mitte der Gesellschaft holen. Zum Beispiel die Aktion Flüchtlinge willkommen, die junge geflüchtete Menschen in WGs unterbringt und somit eine Alternative zu Massenunterkünften darstellt. Oder das VinziRast mittendrin, wo ehemals obdachlose Menschen mit Studierenden zusammenwohnen, -leben und -arbeiten. Das gemeinsame Ziel dieser Initiativen ist, dass alle Menschen ein möglichst „normales“ Leben führen können, was auch eine Bestrebung der Suchthilfe ist. Und wenn „normal“ irgendwann solidarisch, selbstbestimmt und tolerant bedeutet, dann könnte man dem Wort vielleicht doch noch eine Chance geben. Oder?

Katharina Spielmann studiert Psychologie an der Universität Wien.

Die kritische Rechtsextremismusforschung in Österreich hat ein Problem: Abseits des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands findet sie vorwiegend diskontinuierlich im Rahmen von Journalismus, Aktivismus und kaum beachteten studentischen Arbeiten statt.

Die kritische Rechtsextremismusforschung in Österreich hat ein Problem: Abseits des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands findet sie vorwiegend diskontinuierlich im Rahmen von Journalismus, Aktivismus und kaum beachteten studentischen Arbeiten statt. Das konstatierte die seit 2011 bestehende Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (FIPU) bei der ersten öffentlichen Präsentation ihres Sammelbandes „Rechtsextremismus – Entwicklungen und Analysen“ im Dezember 2014. Nun liegt ein gut durchkomponiertes Buch vor, das versucht systematische Grundlagenarbeit zu leisten, etwa indem die Verwendung des Begriffes „Rechtsextremismus“ in Abgrenzung zu deutschen Debatten gerechtfertigt wird.

Eingeleitet wird der kleinformatige Band durchein inhaltlich leider mageres Vorwort von Julya Rabinowich. Dies soll jedoch nicht entmutigen: Die folgenden 270 Seiten bieten reichhaltige und diverse Beiträge. Der Stand der Rechtsextremismusforschung wird durch Bernhard Weidinger aufgearbeitet, ihre Geschlechtsblindheit wird von Judith Götz beleuchtet. Der sogenannten Islamophobieforschung diagnostiziert Carina Klammer „Kulturalisierung beziehungsweise Entpolitisierung [...] sozialer Ungleichheiten“. An konkreten Beispielen arbeiten sich weitere Beiträge ab, etwa jener von Matthias Falter, der den Rechtsextremismusbegriff des Verfassungsschutzes historisch verfolgt und theoretisch durchleuchtet. Heribert Schiedel widmet sich seinem Stammthema FPÖ und der Gastbeitrag von Lucius Teidelbaum analysiert die mediale Inszenierung von BettlerInnenfeindlichkeit. Abgerundet wird der Band durch eine Reflexion der antifaschistischen Proteste gegen den WKR- beziehungsweise Akademikerball sowie eine fragmentarische Chronik rechtsextremer Straftaten. Zusammenfassend bleibt festzustellen: Wer sich mit Rechtsextremismus analytisch befasst oder sich aktiv gegen diesen einsetzt, sollte BesitzerIn dieses Sammelbandes sein.

Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (Wien): „Rechtsextremismus“

Entwicklungen und Analysen – Band 1

Mandelbaum Verlag, 272 Seiten

19,90 Euro

Eva Grigori ist Germanistin und studiert Soziale Arbeit an der FH St. Pölten.

Der Anschlag auf die Zeitschrift Charlie Hebdo löste eine Schockwelle in den Redaktionshäusern aus. Der Betroffenheit zum Trotz können und müssen gerade die Medien durch Sachlichkeit und Differenzierungsvermögen einen Beitrag zur Entemotionalisierung leisten.

Der Anschlag auf die Zeitschrift Charlie Hebdo löste eine Schockwelle in den Redaktionshäusern aus. Der Betroffenheit zum Trotz können und müssen gerade die Medien durch Sachlichkeit und Differenzierungsvermögen einen Beitrag zur Entemotionalisierung leisten.

Als die Nachricht über den Taliban-Anschlag in Pakistan um die Welt ging, bei dem mehr als 130 SchülerInnen – Kinder von Militärangehörigen – brutal hingerichtet wurden, da haben wohl viele Menschen unwillkürlich an die Klassenzimmer gedacht, in denen sie selbst viele Jahre ihres Lebens verbracht haben.

Und als die Bilder von der Gewalttat in der Redaktion von Charlie Hebdo als Breaking News weltweit die Kanäle überfluteten, da saß der Schock bei einer Berufsgruppe besonders tief, nämlich bei den JournalistInnen. Ob angestellt oder freiberuflich, alle, die schon einmal journalistisch tätig waren, kennen die Redaktionssitzung als eine Bühne der kreativen und argumentativen Auseinandersetzung. Eine Redaktionssitzung bedeutet einen Wettstreit der Ideen und ist gelebte Meinungsfreiheit mit all ihren Facetten.

Es ist daher nachvollziehbar, dass gerade JournalistInnen, für die Meinungsfreiheit Motivation, Credo und Zweck ihrer Tätigkeit zugleich ist, in einem ganz besonderen Ausmaß von dem Attentat in Paris erschüttert sind. Aber zugleich kann es nicht die Aufgabe von JournalistInnen sein, die ohnehin emotional aufgewühlte Atmosphäre zusätzlich anzuheizen oder durch Vereinfachungen und unzulässige Vergleiche dem Sündenbock-Denken Vorschub zu leisten.

WAS IST „DIE COMMUNITY“? Hans Rauscher vom Standard nimmt in seiner Kolumne vom9. Jänner die „muslimische Community und ihre geistigen Führer“ in die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen – dafür, „dass diese Wahnideen in der Community bekämpft werden“. Mit Verlaub, was soll bitte „die Community“ sein? Wie viele Menschen muslimischen Glaubens würden von sich ernsthaft behaupten, einer klar definierten Community anzugehören und deren Regeln – sofern diese überhaupt ausformuliert sind – lückenlos zu befolgen? DieVorstellung, dass „die Muslime“ sich in einer klar abgegrenzten und definierten „Community“ organisieren, entspringt eher dem Wunsch nach Klarheit und Kategorisierbarkeit sowie Lenkbarkeit eines Bevölkerungssegments als der komplexen Realität, die sich einem solchen Ordnungsprinzip widersetzt.

WER SIND „WIR“? WER „DIE MUSLIME“? Rauscher weiter: „Um es offen zu sagen: Wir haben uns mühsam die Moderne angeeignet – Säkularisierung, Frauenemanzipation, eine liberale Sexualmoral und -gesetzgebung, eine nicht vollständige, aber doch beträchtliche Abkehr von altem autoritärem Denken sowohl in der Familie als auch in der Politik. Von den Muslimen kann man das so nicht sagen.“ Wer sind „wir“? Wer sind „die Muslime“? Sind die sozialen und kulturellen Errungenschaften Europas etwa „unser“ Verdienst? Eine derart krass vereinfachende Aufteilung in „wir“ und „sie“ gilt es zu hinterfragen, gerade in der aktuell so aufgeheizten Atmosphäre.

„Es gibt Abstufungen innerhalb der Muslime“, hält Rauscher fest, und fügt hinzu: „Doch ein ziemlich großer Teil hat einen anderen Wertekanon.“ Ja,das mag so sein. Aber nicht die Werte sind es, die töten, sondern es sind gewaltbereite, bewaffnete Menschen. In einer pluralistischen Gesellschaft ist es nun einmal erlaubt, unterschiedliche Werte zu haben. Nicht die Werte der Muslime gilt es zu bekämpfen, sondern die Radikalisierung, die Frustration und die Aggression. Selbst wenn morgen sämtliche geistliche Würdenträger in jeder einzelnen Moschee Europas das Attentat von Paris aufs Schärfste verurteilen sollten, wäre damit die Terrorgefahr nicht aus der Welt geschafft.

HINKENDE NAZI-VERGLEICHE. Und schließlich der Nazi-Vergleich: „Aber es heißt, die Verantwortung dafür anzunehmen, dass diese Wahnideenin der Community bekämpft werden. So wie in Deutschland und Österreich Politiker, Publizisten, Intellektuelle, auch geistliche Führer aktiv die Verantwortung angenommen haben, dass die Wahnideen der Nazis nicht weiterleben oder verharmlost werden. Das war zu Zeiten Waldheims und Haiders ein keineswegs leichter Kampf von ein paar liberalen Geistern gegen den Mainstream.“ Dieser Vergleich hinkt so gewaltig, dass es den Rahmen sprengen würde, ihn an dieser Stelle einer eingehenden Analyse zu unterziehen. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass Nazi-Vergleiche an sich problematisch und grundsätzlich in einem Qualitätsmedium nicht gut aufgehoben sind.

SKEPSIS GEGENÜBER PATHOS. Allerdings ist Rauscher zuzustimmen, wenn er sagt: „Es geht um das geistige Klima in einer Gemeinschaft.“ Ja, das ist richtig. Es geht heute um das geistige Klima in Europa, und hier spielen Medien als vierte Gewalt eine ungeheuer wichtige Rolle, jetzt mehr denn je. Was bedeutet es denn für die Medien, Verantwortung zu übernehmen? Es bedeutet nichts anderes als zu differenzieren, zu differenzieren und nochmals zu differenzieren, sich unermüdlich mit der Komplexität der Realität auseinanderzusetzen, zu versachlichen, zu entemotionalisieren und sich stets aufs Neue auch mit der eigenen Rolle kritisch auseinanderzusetzen.

Verantwortung zu übernehmen heißt auch, jedweder Pauschalisierung oder Hysterisierung die rote Karte zu zeigen, sich von Schwarz-Weiß-Schemata zu distanzieren, und jeglichem Pathos mit Skepsis zu begegnen. Verantwortung zu übernehmen heißt, den Wunsch nach einfachen Rezepten und simplen Erklärungsmustern als eine Versuchung zu erkennen und dieser mit aller Kraft zu widerstehen.

Mascha Dabić hat Translationswissenschaft (Englisch und Russisch) fertig und Politikwissenschaft fast fertig studiert und unterrichtet Russisch-Dolmetschen an den Universitäten Wien und Innsbruck.

Alle reden über Serien. Aber warum machen sie eigentlich so süchtig und wie hat sich unser Schauverhalten in den letzten 15 Jahren verändert? progress hat mit dem Medienexperten Christian Stiegler über den Boom gesprochen.

Alle reden über Serien. Aber warum machen sie eigentlich so süchtig und wie hat sich unser Schauverhalten in den letzten 15 Jahren verändert? progress hat mit dem Medienexperten Christian Stiegler über den Boom gesprochen.

progress: Warum machen Serien so süchtig?

Christian Stiegler: Es sind vor allem die dramaturgischen Elemente, die süchtig machen. Wenn eine Episode mit einem Cliffhanger aufhört, dann bleibt man dabei. Außerdem mögen wir die Wiederholung und episodenhaftes Erzählen. Es gibt uns eine gewisse Sicherheit, die Charaktere zu kennen, wir entwickeln eine Beziehung zu ihnen.

Was für einen Stellenwert nehmen Serien im Leben der Rezipient_innen ein?

Ich sage immer, im besten Fall schaffen sie eine eigene Medienrealität. Baudrillard hat Hyperrealität dazu gesagt, also eine Realität, die wichtiger ist als die eigene Wirklichkeit.So funktioniert Disneyland, so funktioniert Fußball, so funktionieren all diese Geschichten, die für uns wichtig bleiben, obwohl wir schon ausgeschaltet haben. Wenn Serien gut gemacht sind, dann leisten sie genau das, entweder weil sie Themen bearbeiten, die so weit weg von uns sind, dass sie zu einer Realitätsflucht werden, oder weil sie uns persönlich ansprechen.

Funktioniert die Serie als Fluchtmittel besser als ein Kinofilm?

Natürlich! Es ist viel mehr Zeit zu erzählen, das eröffnet Möglichkeiten, stärker in die Charaktere einzusteigen und ihnen größere Aufmerksamkeit zu widmen. Außerdem kann man sie daheim ansehen und kann so gleich eine ganze Staffel, die mehrere Stunden dauert, anschauen. Das ist das perfekte Mittel zur Alltagsflucht.

Das ist dann das berühmte Bingewatching.

Der Begriff bezieht sich darauf, dass man den üblichen Episoden-Ablauf zerstört, indem man individuell entscheidet, wann man eine Serie ansieht und wie viel davon. Wir sind nicht mehr abhängig davon, dass eine Serie zu einer gewissen Uhrzeit auf einem bestimmten Sender läuft. Genau das hat Netflix mit „House of Cards“ so populär gemacht: Es war revolutionär, als sie gleich die ganze Staffel auf einmal online gestellt haben.

Wie hat sich die Serienkultur in den letzten 15 Jahren verändert?

Schon in den 70er Jahren gab es die ganz großen TV-Serien wie „Dallas“ und danach in den 90ern „Seinfeld“, „Friends“ oder „Beverly Hills 90210“. Heute sind jedoch die sogenannten „Qualitäts-TV-Serien“ im Gespräch. Man nimmt immer das Wort „Quality“ dazu und versucht so die neuen Serien von den herkömmlichen abzugrenzen. Die Entstehung der „Quality-TV-Series“ hat vor allem einen wirtschaftlichen Hintergrund. Als man gemerkt hat, dass das Blockbuster-Kino nicht mehr so rentabel ist, haben die großen US-Medienkonglomerate, zu denen sowohl Filmstudios als auch Fernsehsender zählen, stärker in Serienformate investiert. Dadurch sind qualitätsvollere Produkte und die Möglichkeitim Fernsehen mehr auszuprobieren entstanden.

Ich will das nicht rein wirtschaftlich erklären, aber man darf den Aspekt nicht aussparen. Dass man mehr Geld investiert, bewirkt auch, dass Serien mit größeren Stars besetzt werden. Da sich die aber nie für eine längere Zeit verpflichten lassen, hat sich auch die Serien-Machart verändert und neue Formate sind entstanden, wie die Mini-Series oder Serien wie „True Detective“, in der jede Staffel für sich alleine steht. Durch Formate wie Netflix und die Möglichkeit, Serien in einem selbstbestimmten Rhythmus anzusehen, hat sich auch das serielle Erzählen verändert und so etwas wie der Cliffhanger hat immer weniger Bedeutung.

Der Serientrend kommt aus den USA und ist dann nach Europa übergelaufen. Sind diese Qualitätsserien nun auch bei uns im Fernsehen zu sehen oder hat sich hier lediglich verändert, wo und wie wir Serien schauen?

Vor allem dem deutschsprachigen Publikum traut man das leider nicht zu, deshalb laufen diese ganzen Qualitätsserien auch hauptsächlich in Sparten-Kanälen oder zu günstigen Sendeplätzen spät nachts.

Das heißt, wir sind umso mehr auf neue Medien angewiesen, wenn wir Qualitätsserien schauen wollen?

Auf jeden Fall. Im deutschsprachigen Raum musste man dank dem Internet nicht mehr warten und konntedort auf (semi-)illegalen Portalen alle Serien finden, sobald sie in den USA liefen. Gerade so etwas wie Netflix funktioniert hauptsächlich deshalb, weil es nun legale Anbieter_innen für unsere Serien-Bedürfnisse gibt, die wir bisher hauptsächlich auf (halb-) illegale Weise gestillt haben.

Früher sind am Samstagabend alle vor dem Fernseher gesessen und haben dieselbe Show gesehen. Haben Netflix und das Internet das kollektive Fernseherleben zerstört?

Ich glaube, das ist eher eine Antwort auf eine gesellschaftliche Entwicklung. „Wetten, dass...“ ist ein gutes Beispiel dafür, das kommt aus einer Zeit, in der sich Familien vor dem Fernseher versammelt haben. Aber irgendwann gab es nicht mehr nur einen Fernseher im Haushalt, sondern auch einen im Schlafzimmer und einenim Kinderzimmer, weil verschiedene Familienmitglieder eben verschiedene Präferenzen haben. Früher hat man sich auch nicht am Samstag Abend vor den Fernseher gesetzt, um Zeit miteinander zu verbringen, sondern um etwas Bestimmtes am einzigen TV-Gerät im Haushalt anzuschauen. Die Digitalisierung ist also nicht die Ursache für die Individualisierung des Fernseherlebens, sondern vielmehr Resultat davon.

Stimmt das Prinzip: Sag mir, was du schaust und ich sag dir, wer du bist?

Absolut. Aber das gilt ja nicht nur bei TV-Serien, sondern auch bei Musik oder Filmen. Medieninhalte sind stark identitätsstiftend. Und es mag Schubladendenken sein, aber ich bin mir sicher, dass Menschen, die hauptsächlich Quality-TV-Serien anschauen, anders beurteilt werden als Menschen, die „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ sehen.

Christian Stiegler lehrt an der Universität Wien und ist Professor für Medienmanagement, Consumer Culture und New Media an der Karlshochschule in Karlsruhe.

Sara Schausberger ist freie Journalistin und hat in Wien Germanistik studiert.

Mit Mate, Mucke und einem solidarischen Miteinander bieten selbstverwaltete Beisl und Räume Gegenentwürfe zur Konsum- und Ellenbogengesellschaft. Ein Lokalaugenschein.

Mit Mate, Mucke und einem solidarischen Miteinander bieten selbstverwaltete Beisl und Räume Gegenentwürfe zur Konsum- und Ellenbogengesellschaft. Ein Lokalaugenschein.

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen: Etwa wenn mensch keinen Euro in den Wuzzler stecken muss, damit unten die Bälle rauskullern; oder wenn eine punkige Stimme, die im Hintergrund aus den Boxen tönt, irgendetwas Abfälliges über Nazis trällert. Hier werden keine Zeitungsverkäufer_innen angefeindet und rausgeschmissen. Hier dürfen sich alle küssen; egal ob hetero, bi oder homo. Hier kann mensch sich in der Mittagszeit auch einfach mal ein Glas Wasser bestellen und gemütlich auf der Couch herumlungern. progress hat sich vier solche Räume näher angeschaut: Das TüWI und das Cafe Gagarin in Wien, die Linzer Stadtwerkstatt und das SUb in Graz.

DSCHUNGEL UND BERG. Über einen Kamm scheren lassen sich die vier selbstverwalteten Lokale nicht. Jeder Raum besitzt seinen eigenen Charme. Das ist auf den ersten Blick erkennbar: Die Einrichtung des Cafe Strom, dem Beisl der Stadtwerkstatt, könnte ohne weiteres das Hochglanzcover eines Designmagazins schmücken. Mithilfe massiver Tischplatten aus Naturholz und der extravaganten Dekoration der Wände und Decken mit Kletterpflanzen werden Dschungelflair mit Wohnzimmerfeeling kombiniert. Mit historischer Bausubstanz punktet hingegen das SUb. Die Grazer Schlossbergmauer ist Teil des Kulturprojekts nahe dem Murufer. Durchgesessene Couchen, eine selbstgezimmerte Bar und menschhohe Stapel an Getränkekisten verbreiten eine gewisse abgefuckte Gemütlichkeit. Im Sommer führt der Weg über eine imposante Metalltreppe rauf zur Dachterrasse.

Auch scheint es kein allgemeines Rezept für selbstverwaltete Räume zu geben. Einen gemeinsamen Nenner bringt aber das Plenum des SUb sehr stimmig auf den Punkt: „Unser Kompromiss zwischen dem, was wir wollen, dem, was wir können, unddem, was wir dürfen, ist ein selbstverwaltetes und gemeinnütziges Vereinsprojekt.“ Kombiniert mit dem politischen Anspruch, eine alternative Praxis zu leben, brechen die Räume so weitgehend mit dem Diktat der Verwertbarkeit. Besucher_innen sind keine bloßen Konsument_innen, sondern vielmehr Nutzer_innen eines Raumes, den sie selber mitgestalten können. Ähnlich sieht das auch Walter, ein langjähriger AkTüWIst: „Ich finde es schrecklich, wenn jeder Quadratzentimeter verwertet wird. Wenn jeder Raum eine gewisse Funktion zu erfüllen hat.“

Für viele Studierende der BOKU ist das TüWI nicht mehr wegzudenken. Sei es wegen dem einen oder anderen Bio-Bier nach einer überstandenen Prü- fung, dem einzigen annehmbaren vegetarischenund veganen Essen am Campus oder den durchschwitzten Ska-Konzerten. 2014 blickte das TüWI auf 20 ereignisreiche Jahre zurück. Trotz der langen Geschichte sieht Walter den Freiraum nach wie vor als Experiment für andere Formen des Zusammenlebens und der Organisation. „Das TüWI ist, was du draus machst“, zitiert er einen alten Slogan, dessen Aktualität ungebrochen ist. Es gehe auch nach zwei Jahrzehnten noch darum, ein kritisches Bewusstsein zu schaffen, die Eigeninitiative von Menschen zu fördern und die eigene Umwelt mitzugestalten. Dass dabei oft auch unterschiedliche Meinungen aufeinander treffen, ist selbstverständlich. Die Menschen bestehen nicht alle aus dem gleichen, homogenen Teig. Ziel ist es jedoch Konflikte auszudiskutieren und Entscheidungen gemeinsam zu fällen. Auch wenn diese Praxis immer wieder in stundenlangen Diskussionen auf Plena mündet, scheint es sich zu lohnen. Aus dem Anliegen, Gegenentwürfe zu den hierarchischen und unterdrückenden Gesellschaftsstrukturen umzusetzen, entstehen vielfältige Ideen, wie mensch es anders machen könnte.

GIBLING UND FREIE PREISE. Das Cafe Gagarin in der Nähe des Wiener Unicampus wird seit 2012 als Kollektiv betrieben. Der damals nötige Um-bau war für die vorigen Eigentümer zu teuer. So entschlossen sich einige Mitarbeiter_innen, Hand anzulegen und das Lokal selbstverwaltet weiterzu- führen. Wenn Fanja und Amadeo von der damaligen Baustelle erzählen, glänzen ihre Augen. Die neu eingebauten, metallenen Lüftungsrohre, die sichan der Decke des Lokals entlangschlängeln, sind Teil des Gründungsmythos, der die Gruppe seither zusammenschweißt. Vor kurzem wurden drei weitere Personen im Kollektiv aufgenommen und für das Büro im Obergeschoss werden noch Partner_innen gesucht, die sich den Raum teilen wollen. „Wenn ich es alleine nicht schaffe, gibt es jemand anderen, der oder die mir dabei helfen kann“, ist das Credo, das sich das Kollektiv beibehalten hat. So soll keine_r davor zurückschrecken müssen, Sachen anzupacken und Neues zu lernen. Dies spiegelt sich auch in der Aufgabenverteilung wieder. Die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Bereiche rotieren. So weiß im Idealfall jede_r Bescheid, wie es in den einzelnen Bereichen zugeht. „Es kochen auch immer mal verschiedene Menschen“, erzählt Amadeo. Nicht auf Kosten der Qualität, wie der letzte Bissen vom schmackhaft knusprigen Gemüse-Pakora beweist.

Spätestens wenn es ums Bezahlen geht, stoßen Esser_innen im Gagarin dann auf das Konzept der freien Preise. Hier entscheidet jede_r selbst, wie viel er oder sie für das Essen zahlen will und kann. Freie Preise ermöglichen, dass manche weniger und andere mehr zahlen, entsprechend der jeweiligen Lebensrealitäten. Sind also gerade Studiengebühren zu berappen, ist es in Ordnung weniger zu zahlen. Wer gerade ein dickes Plus am Konto hat, ist eingeladen, mehr zu zahlen. „Das kann funktionieren, wenn freie Preise als ein Weg verstanden werden, bewusst mit den Möglichkeiten und Bedürfnissen aller Beteiligten umzugehen“, steht auf der Homepage des Gagarin. Fanja und Amadeo verraten, dass es über das Konzept im Kollektiv durchaus verschiedene Ansichten gäbe. Das größte Problem sei, dass die Preise für regionale, saisonale und biologische Produkte oft total unterschätzt werden. Aber alleine schon wegen der vielen Diskussionen und Denkanstöße, die das Konzept bei den Gäst_innen auslöst, sei es wertvoll.

Über Alternativen beim Bezahlen haben sich auch die Menschen der Stadtwerkstatt ihre Gedanken gemacht. Hier sind zwar fixe Preise zu bezahlen; etwa für ein Stamperl des hausgemachten Vodkas; jede_r kann sich jedoch aussuchen, ob er_sie die Rechnung lieber in Euro oder in Giblingen begleichen möchte. Der Gibling ist eine Communitywährung, ähnlich einer Regionalwährung. Ein Euro ist einen Gibling wert. Wechselstuben gibt es in Linz, Graz, Wien und in den Weiten des Internets. Da das Geld in der Community bleibt, fördert das System direkt die Kunst- und Kulturszene. Die Liste der Partner_innen, bei denen in Giblingen bezahlt werden kann, reicht von linken Beisln bis hin zu Geschäften für Fahrradzubehör. Für die Versorgerin, die Zeitschrift der Stadtwerkstatt, können die Giblinge aber ruhig in der Geldbörse bleiben. Das Abonnement gibt es gratis.

VERSORGT MIT KOMPOTT. In der Versorgerin werden nicht nur die Projekte und Ideen der Stadtwerkstatt vorgestellt; sie bietet auch Platz zur Auseinandersetzung mit verschiedensten (kultur-) politischen Themen. Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich etwa mit der Forderung nach sicheren Fluchtwegen für Flüchtlinge oder mit der neueren Psychoanalyse des Films. Die Betreiber_innen der selbstverwalteten Räume sind also nicht nurExpert_innen für Gastronomie und Kulturmanagement, sondern auch Öffentlichkeitsarbeiter_innen gegen herrschende Zustände. Das TüWI lässt zwar die Druckerpressen ruhen; das sogenannte ökopolitische Kompott erreicht seine Empfänger_innen jedoch via Ultrakurzwelle. Jeden ersten und dritten Freitag steht Radio Orange für eine Stunde ganz im Zeichen des TüWIs. Die Themenpalette reicht von Homophobie und Sexismus im Fußball bis hin zur ökologischen Landwirtschaft auf Kuba.

Auch das Grazer SUb beschränkt sich nicht darauf Konzerte zu veranstalten. Sollte die Band auf der Bühne den eigenen Musikgeschmack nicht ganz treffen, steht ein vollbepacktes Bücherregal zum Schmökern bereit. Bestseller-Literatur sucht mensch hier jedoch vergeblich. Stattdessen gibt es eine große Auswahl über Antirassismus bis zu kapitalismuskritischen Werken. Kritisch zu sein ohne dem Dogmatismus zu verfallen, ist dem Plenum des SUb ein Anliegen. Eine große Rolle spielt daher auchdie Reflexion der eigenen Praxis. „Sexistische und andere diskriminierende Verhaltensweisen werden nicht automatisch an der Türe des SUb abgelegt“, berichtet ein Teilnehmer des Plenums. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und lange Diskussionen mündeten schließlich im SUb-Awareness-Konzept. Ein Versuch, Strategien und Wege zu entwickeln, die es ermöglichen, auf Übergriffe und Grenzüberschreitungen solidarisch zu reagieren. Diese Formen der Gewalt sollen so aus der Unsichtbarkeit gehoben werden.

DO IT YOURSELF. Um den Ursprung des Namens SUb ranken sich verschiedene Mythen, die das Plenum weder bestätigt noch dementiert. Mit einem Augenzwinkern wird folgende, durchaus plausible Geschichte vorgetragen: Vor langer Zeit soll das Lokal einmal uprising geheißen haben: hoffnungsvoll; revolutionär. Doch irgendwann wurde es zum subrising, und irgendwann blieb dann nur noch das SUb übrig. Wenngleich hier Herausforderungen eher mit Spaß als ernster Miene angesprochen werden, regt die Geschichte zum Nachdenken an. Womit müssen sich selbstverwaltete Räume herumschlagen? Dass solche Projekte keine Selbstläufer_innen sind und die Sicherung eines langfristigen Bestehens ein hartes Stück Arbeit ist, zeigen leider auch gescheiterte Projekte: Etwa das ehemals selbstverwaltete Café Rosa, das mit hohen Ansprüchen gestartet ist, aber schließlich 2012 nach weniger als einem Jahr zusperren musste. Steigende Mieten stellen gerade Räume, deren Prämisse nicht die Profitmaximierung ist, vor Schwierigkeiten. Durch die zunehmende Prekarisierung ist die in den meisten Fällen ehrenamtliche Vereinsarbeit immer schwieriger zu stemmen. „Wir merken, dass die Fluktuation höher wird und Menschen generell weniger Zeit haben sich unentgeltlich zu engagieren“, gibt Walter vom TüWI zu bedenken. „Trotz aller Schwierigkeiten muss mensch sich jedoch vor Augen führen, dass es sich lohnt.“

Selbstverwaltete Beisl, Lokale, Räume, oder wie auch immer sie sich selbst definieren, bieten nicht nur die Möglichkeit eine soziale, ökologische und antidiskriminierende Praxis gegen die vorherrschende Ellenbogenmentalität zu unterstützen. Sie bieten auch Strukturen, um selbst aktiv zu werden – egal ob es um die Organisation von Bandabenden, DJane-Lines, Lesungen, Filmscreenings oder Ausstellungen geht oder darum nach Feierabend einfach in gemütlicher Atmosphäre ein Getränk zu genießen; Walter fasst es passend zusammen: „Es ist alles möglich, was Leute anpacken.“

Klemens Herzog studiert Journalismus und Neue Medien an der FH der Wirtschaftskammer Wien.

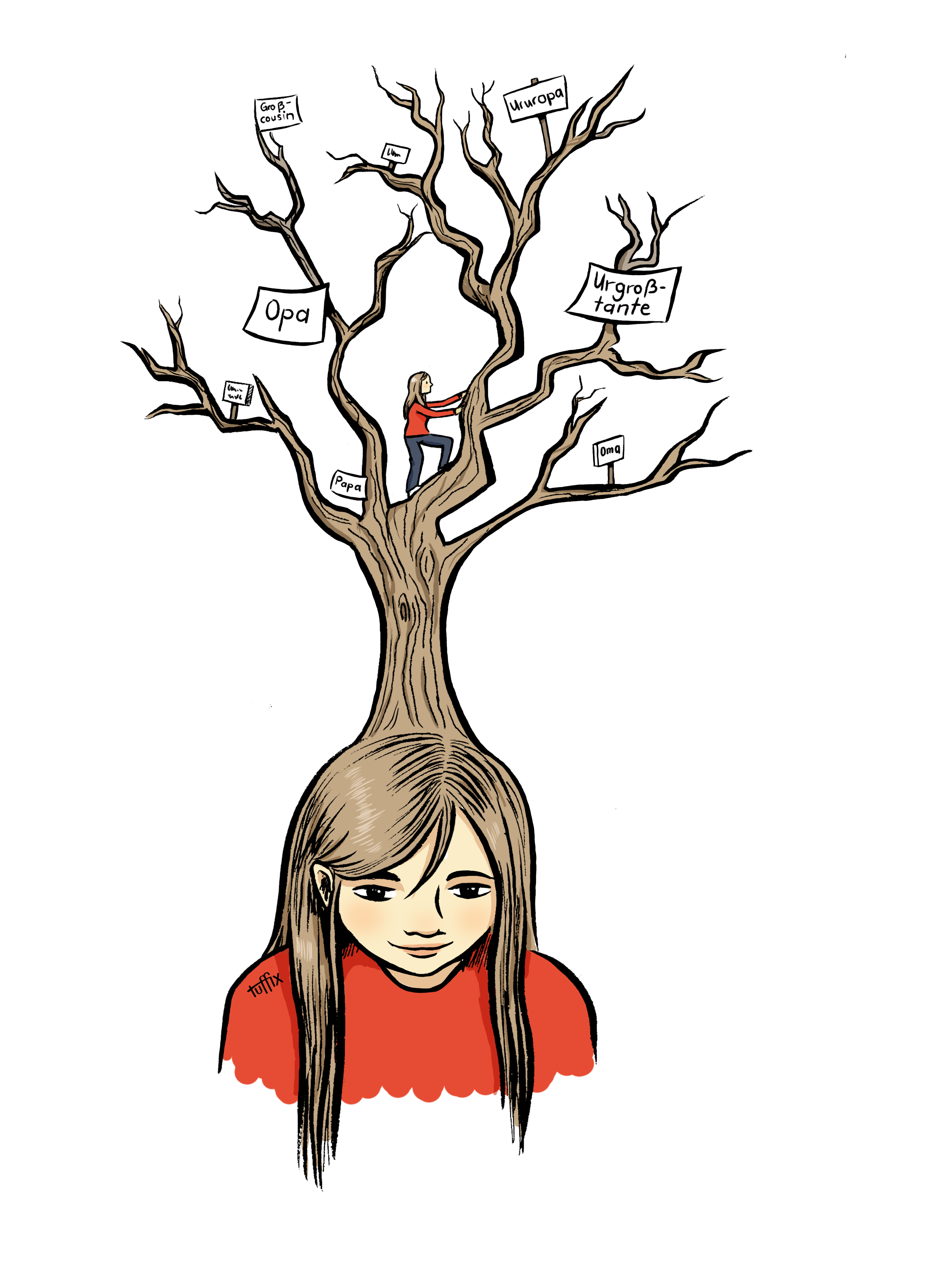

Ahnenforschung klingt ungefähr so spannend wie Briefmarkensammeln. progress erklärt, warum es sich dennoch lohnen kann, den eigenen Stammbaum zu erkunden.

Ahnenforschung klingt ungefähr so spannend wie Briefmarkensammeln. progress erklärt, warum es sich dennoch lohnen kann, den eigenen Stammbaum zu erkunden.

„Liebe Kinder, ich will Euch kurzüber unseren Lebensweg berichten“, schreibt meine Uroma im November 1992 in Wien. Wobei, selber schreibt sie nicht. Sie diktiert ihrem Sohn Episoden aus ihrem Leben, dieser tippt sie auf der Schreibmaschine. Das Ergebnis ist ein 13-seitiges Schriftstück, vollgepackt mit Erinnerungen an die Flucht aus der damaligen Karpatenukraine nach Wien in den letzten Kriegsmonaten 1944 und 1945.

DIY STAMMBAUM. Die Motivation sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen ist die Vermutung, Interessantes zu entdecken. Ich wollte mehr über meine Großeltern erfahren, die nicht im Gebiet des heutigen Österreichs geboren wurden und bereits als Kinder Kriegs- und Fluchterfahrungen machten. Ausgangspunkt meiner Nachforschungen war ein Stammbaum, den ich selbst erstellte. Der Aufwand bemisst sich danach, wie umfassend man sich bereits mit der eigenen Familie beschäftigt hat und wie gut man sich Namen merkt. Denn die Herausforderung, Namen von entfernten Verwandten vom hintersten Eck des Gedächtnis auf ein Blatt Papier zu bringen, sollte nicht unterschätzt werden.

Die erste Anlaufstelle für Informationen genealogischer Natur waren meine Eltern, können selbstverständlichaber auch Oma oder Opa sein. Wie ich bereits vermutet hatte, ist das Stammbaumzeichnen ein guter Anlass, um ins Gespräch über Vorfahren zu kommen. Für alle, die gerne in alten Sachen stöbern, bietet sich außerdem die Gelegenheit, Familienfotos und -dokumente genauer anzusehen. Ich hatte das Glück, dass sich mein Großonkel bereits mit seinem und damit auch mit meinem Stammbaum auseinandergesetzt hatte. Ein Stück Vorarbeit war also schon geleistet. Wenn man beim Erstellen des eigenen Stammbaums an Grenzen stößt und Familieninformationen und -dokumente nicht reichen, hofft man bei einer offiziellen Stelle mehr Daten zu finden.

EINE UNENDLICHE GESCHICHTE. Doch das Ergebnis der Recherche bei Behörden ist ernüchternd. So wird meine Erwartung an ein Suchregis- ter, in dem man nur den Namen der gesuchten Person eingeben muss und welches alle Informationen ausspuckt, enttäuscht. Zwar kursieren im Internet zahlreiche Datenbanken, diese werden in der Regel aber von Privatvereinen oder -personen betrieben und sind dubios. Das Österreichische Staatsarchiv betont auf seiner Website, dass es keine „Personenzentralkartei“, in der unter dem Namen des_der Gesuchten nachgeschlagen werden kann, verwaltet. Ich habe mich im Zuge meiner Recherche für das Kriegsarchiv interessiert, auch hier findet man entgegen verbreiteter Vorstellungen kein Gesamtverzeichnis aller österreichischer Soldaten. Schnell wird klar: Familienforschung ist zeit- und kostenaufwendig.

Bevor man weitere Schritte plant,sollte man sich die bereits vorhandenen Familiendokumente genau ansehen. Sie liefern nicht nur die ergiebigsten Informationen, sie kosten auch am wenigsten Mühe und Geld. Tagebücher, Briefe und Urkunden gibt es oft in vergessenen Schubladen und auf knarzigen Dachböden. Trotzdem kommt es vor, dass alte Fotos und dergleichen wegen Lebensumbrüchen, Verlusten oder Wohnortwechsel entsorgt werden.

Falls man sich daher doch an Archive oder ähnliche Institutionen wendet, muss man über Basisdaten (zum Beispiel Geburts- und Sterbedaten) und Vorkenntnisse (zum Beispiel der deutschen Sprache und Schreibschrift) verfügen. Das Wiener Stadt- und Landesarchiv recherchiert nur nach Personen, wenn der vollständige Name sowie ein Identifizierungsmerkmal (zum Beispiel Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt) bekannt sind.

GESCHICHTEN DER ANDEREN. Auch über die eigenen Wurzeln hinaus können sich Gespräche mit Verwandten lohnen. Sie tragen nicht nur die Familiengeschichte, sondern auch Zeitgeschichte in sich. Die Bereitwilligkeit, mit der die Groß- oder Urgroßelterngeneration erzählt und damit unvermeidlich erinnert, kann allerdings unterschiedlich groß sein. Je nachdem, wie mit Erlebtem umgegangen und dieses verarbeitet wurde, kann auch die Form des Erzählens variieren. Beim Erinnern erzählen manche einprägsame Erlebnisse, andere wollen einen möglichst vollständigen oder detaillierten Blick auf Erfahrenes zulassen. Wieder andere halten gar nichts vom Erinnern, das Erlebte sei „vergangen und vergessen“.

Die Bereitschaft, den Nachkommen ein Stück Familiengeschichte anzuvertrauen, hängt außerdem wesentlich damit zusammen, was als erzählenswert gilt. In der Schule lernen wir die Stammbäume von Herrscher_innen auswendig und merken uns Datenvon Schlachten. Kein Wunder, dass Geschichte(n) abseits derjenigen von mächtigen Männern, blutigen Kriegen und wichtigen Tagen verloren gehen. Diejenigen, deren Lebensgeschichte marginalisiert und als nicht bedeutend hingestellt wird, erzählen nicht so leicht. Jene, die Geschichten von Alltag und Arbeit, von Familie und Pflege zu erzählen haben und Verfolgung, Krieg, Flucht und Migration aus einer anderen Perspektive erlebt haben, gilt es zu ermutigen.

Selbst fertige Stammbäume zeigen allerdings lediglich Namen, die miteinander in Verbindung stehen. Gebrochene Äste oder Risse in Blättern sieht man nicht, der Stammbaum alleine liefert keine Informationen über Konflikte in der Familie. Auch wenn die Familieoft als harmonisches und natürliches Gebilde imaginiert wird, wollen und können sich auch manche nicht mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen. Dass kann auch daran liegen, dass nicht für alle Menschen die Familie, die sie als ihre verstehen, die biologische ist. Dies sollte genauso respektiert werden, wie das Vorhaben, den eigenen Stammbaumwurzeln auf den Grund zu gehen.

Sonja Luksik studiert Politikwissenschaft an der Universität Wien.

Wer ein Denkmal baut, schafft Raum, um zu gedenken. Wenn das verwehrt wird, bleibt eine Leerstelle in der öffentlichen Erinnerung. Über Gedenkkultur in Österreich.

Wer ein Denkmal baut, schafft Raum, um zu gedenken. Wenn das verwehrt wird, bleibt eine Leerstelle in der öffentlichen Erinnerung. Über Gedenkkultur in Österreich.

Denkmäler gab es bereits seit dem späten Mittelalter aus zwei Gründen: zur Selbstdarstellung von Herrscher_innen oder zur Inszenierung einer Vergangenheit im öffentlichen Raum. Das Volk sollte regelmäßig an die Machtansprüche in einem Land erinnert werden. Es ging aber auch darum, ein bestimmtes Geschichtsbild zu inszenieren, das zu den Ansprüchen einer bestimmten Herrschaftsfamilie – in Österreich waren dies zumeist die Habsburger_innen – passte. Herrscher_innen inszenierten sich als Kriegstreibende oder auch als milde Regierende. Letzteres illustriert etwa das Abbild Maria Theresias am Museumsplatz in Wien. Mit den Held_innendenkmälern auf der Wiener Ringstraße wurde bewusst ein bestimmtes Bild von Geschichte inszeniert, indem vor allem Kriegssieger in Form von Statuen dargestellt wurden.

DER NUTZEN VON DENKMÄLERN. In der jüngeren Geschichte hat sich diese Denkmaltradition gewandelt. Denkmäler im 20. und 21. Jahrhundert wurden und werden in Österreich vor allem im Sinne eines kollektiven Erinnerns und Gedenkens im öffentlichen Raum errichtet. Die Theorie des kollektiven Gedächtnisses, die von Maurice Halbwachs aufgestellt wurde, erklärt die Beziehung zwischen dem Gedächtnis eines Individuums und dem Gedächtnis der Gruppe, in der es sich bewegt. Beide stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander. Das Individuum erinnert sich, indem es den Standpunkt der Gruppe einnimmt. Im Gegenzug verwirklicht und offenbart sich der Standpunkt der Gruppe im Individuum, da nur dieses dazu in der Lage ist, es auszuformulieren beziehungsweise zu artikulieren.

Denkmäler sind Objekte, die spezifische Geschichtsdarstellungen durch ihre räumliche Existenz im kollektiven Gedächtnis „verankern“. Der Geschichtswissenschaftler Pierre Nora definiert verschiedene Arten von Erinnerungsorten, die alle dafür herangezogen werden, eine kollektive Identität zu erzeugen. Bei der kollektiven Identität handelt es sichum einen Begriff, der von Jan und Aleida Assman geprägt wurde. Selbstbilder, die beispielsweise auf gemeinsamen Erinnerungen basieren, werden von Gruppen verwendet, um eine gemeinsame Identität auszuformen. Denkmäler helfen ein Ereignis, eine Gruppe von Menschen oder auch nur eine einzelne Person im öffentlichen Gedächtnis zu behalten und dienen so als Anker, der ein Abrutschen ins Vergessen verhindert. Gleichzeitig wird damit eine Auswahl getroffen: Nicht jede Person, jede Gruppe oder jedes Ereignis bekommt ein Denkmal im öffentlichen Raum und damit einen Platz in der gemeinsamen Identität.

ÖFFENTLICHES GEDENKEN? Orte öffentlichen Gedenkens können verschieden gestaltet sein. Handelt es sich um einen Ort, an dem sich historische Ereignisse unmittelbar abgespielt haben, dann kann dort eine Gedenkstätte eingerichtet werden. Am Beispiel von ehemaligen Konzentrationslagern lässt sich die Bandbreite an Möglichkeiten für Gedenkstätten illustrieren: von einer einzelnen Gedenktafel bis hin zu einem eigenständigen Museum. Im kleineren Maßstab gibt es auch Denkmäler, die nicht unbedingt am Ort eines spezifischen Ereignisses positioniert sein müssen. Meistens handelt es sich um Objekte, die in ihrer Darstellung eine künstlerische Verarbeitung der erinnerten Ereignisse tragen können. Solche Denkmäler können positiv konnotierte Ereignisse beziehungsweise Personen oder Personengruppen feiern oder auch mahnend an negative Ereignisse erinnern. Mahnmäler, Denkmäler und Gedenktafeln können auch in eine Gedenkstätte integriert sein. Schließlich können auch spezifische Gebäude denkmalgeschützt werden, wenn ihnen historischer Wert zugesprochen wird oder in ihnen eine Person von historischer Bedeutung gelebt hat.In Österreich gibt derzeit 37.485 Objekte, die unter Denkmalschutz gestellt sind, und all diese unterschiedlichen räumlichen Ausformungen öffentlichen Gedenkens abdecken sollen.

Wessen öffentlich gedacht wird, ist nicht nur politisches Kalkül, sondern steht auch im Zusammenhang mit gesellschaftlich verankerten Diskussionen, wer als wichtig genug erachtet wird. Gilt ein_e Künstler_in als für Österreich prägend genug, um eine Gedenktafel am Geburtshaus zu bekommen? Wer wird im österreichischen Diskurs um den Zweiten Weltkrieg „ausreichend“ als Opfer betrachtet, um ein Mahnmal für die systematische Verfolgung und Ermordung zu erhalten? Und nicht zuletzt: Wer sind die Held_innen und wer die Verbrecher_innen?

GEDENKEN NUR FÜR MÄNNER? Zentral war in Österreich im 20. Jahrhunderts das Gedenken an die beiden Weltkriege, das jeweils kaum unterschiedlicher sein könnte. Während in Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg vor allem dessen drohendes Verschwinden aus dem kollektiven Gedächtnis im Mittelpunkt steht, dreht sich die Debatte anlässlich des Zweiten Weltkriegs vor allem um die Frage, wessen öffentlich gedacht wird.

Im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg gibtes zahlreiche Kriegsgräber und Denkmäler, die vor allem an die große Zahl gefallener und verwundeter Soldaten erinnern sollen. Das öffentliche Erinnern ist hier klar abgegrenzt, da den zivilen Opfern – jenen, die aufgrund von Schlachten aus ihrer Heimat fliehen mussten, den Krieg kritisierten oder die an der chronischen Unterversorgung mit Lebensmitteln starben – kein öffentlicher Raum zugesprochen wird. Dies ist wenig verwunderlich, da für den Ersten Weltkrieg der Verein Schwarzes Kreuz mit dem öffentlichen Gedenken beauftragt wurde und dieser seine Hauptaufgabe alleine im Erinnern an im Krieg gefallene Soldaten sieht. Auch all jenen, die noch Jahre später an den physischen und psychischen Folgen des Kriegs gestorben sind, wird kein Platz eingeräumt. Darüber hinaus werden die Frauen, die im Krieg gefallen sind, weil sie in Kampfhandlungen verstrickt waren oder in Lazaretten Verwundete gepflegt haben, komplett verdrängt. Das Schwarze Kreuz möchte zwar das Gedenken an individuelle Personen in den Mittelpunkt rücken, allerdings handelt es sich bei den meisten Kriegsfriedhöfen um anonyme Räume. Über die Individuen, die gestorben sind, können sie kaum Aufschluss geben. Für jene, die nicht mit den Verstorbenen verwandt sind, gibt es keine Möglichkeit zur Identifikation mit den Gefallenen. Von der Leere, die im Bereich der zivilen Opfer geblieben ist, ganz zu schweigen. Der Erste Weltkrieg hat in vielerlei Hinsicht Voraussetzungen für den Zweiten Weltkrieg geschaffen. Eben jene Zusammenhänge – Arbeitslosigkeit und Massenarmut – drohen aus dem kollektiven Gedächtnis zu verschwinden.

GEDENKEN ZUM ZWEITEN WELTKRIEG. Im öffentlichen Gedenken zum Zweiten Weltkrieg offenbart sich der Zusammenhang zwischen dem Opfermythos, der nur spärlich geglückten Entnazifizierung und öffentlichen Diskursen, wer als „Opfer“ der Nationalsozialist_innen anerkannt wird. Dass sich Österreich bis in die 80er Jahre selbst als „erstes Opfer“ gesehen hat, hat der öffentlichen Auseinandersetzung mit Täter_innen selbstredend geschadet. Nur schleppend wurden Denkmäler geschaffen, die dem öffentlichen Gedenken der Verfolgten galten. Gleichzeitig wurde kaum die Frage gestellt, wie überhaupt erinnert werden kann. Als der deutsche Künstler Gunter Demnig 1990 begann, in Deutschland „Stolpersteine“ zu montieren, die für aus ihren Häusern vertriebene Opfer des Holocausts standen,gab es von mehreren Seiten Protest: Die einen wollten im Alltag nicht permanent an die Verstorbenen erinnert werden. Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der deutschen Jüd_innen hingegen protestierte, da die Leute auf die 96x96 Millimeter großen und im Gehsteig eingelassenen Steine draufsteigen. Weitere Kritik bezieht sich auf die Übernahme nationalsozialistischer Terminologie auf den Stolpersteinen. Heute gibt es etwa 50.000 solcher Stolpersteine in 18 europäischen Ländern, unter anderem in 26 österreichischen Städten, womit sie das größte dezentrale Mahnmal der Welt darstellen.

Bis heute ist außerdem von Bedeutung, wer rechtlich als „Opfer des Nationalsozialismus“ anerkannt wird. Männer, die während der NS-Zeit ihren Wehrdienst verweigerten und deshalb verfolgt wurden, wurden bis in die 90er Jahre rechtlich schikaniert. Dementsprechend lange dauerte es, bis 2014 gegen den Widerstand von Vereinen und Parteien ein Denkmal für Deserteure in der Volksgarteneinbuchtung am Ballhausplatz in Wien errichtet wurde. Ähnlich umstritten sind Denkmäler für Partisan_innen der slowenischen Minderheit in Kärnten/Koroška. Dabei handelt es sich hier um das einzige Gebiet, wo es militärisch organisierten und bewaffneten Widerstand gab: die slowenische Befreiungsfront (Osvobodilna Fronta). Großteils wurde dieser Widerstand von Kärntner Slowen_innen organisiert, einer ethnischen Minderheit, die auch nach Kriegsende stets um ihre gesellschaftliche Anerkennung ringen musste – bis heute beispielsweise im Streit um zweisprachige Ortstafeln – weshalb die rund 53 Denkmäler nach Kriegsende mehrmals Ziel von Angriffen deutschnationaler Gruppen wurden. Die Zerstörung von Denkmälern geht hier einher mit dem Kampf um Minderheitenrechte und gegen das Vergessender Rolle der slowenischen Befreiungsfront während des Krieges.

LEERSTELLEN IN DER ÖFFENTLICHKEIT. Auch Personengruppen, die bis heute diskriminiert und marginalisiert werden, sind weiterhin vom öffentlichen Gedenken ausgeschlossen: Noch immer gibt es kein Denkmal für Menschen, die von den Nationalsozialist_innen als Homosexuelle verfolgt wurden. Seit mehreren Jahren gibt es Diskussionen darüber, zwischenzeitlich gab es sogar ein temporär errichtetes Kunstwerk. Dennoch bleibt ein öffentlicher Ort des Gedenkens in weiter Ferne, wodurch eine Opfergruppe aus dem öffentlichen Gedenken ausgeschlossen ist.

Denkmäler verweisen darüber hinaus meist auch nur auf lokale und nationale Ereignisse. Selten gibt es Denkmäler, die auf internationale Zusammenhänge hinweisen, von Friedensdenkmälern abgesehen. Auch so werden unliebsame Momente österreichischer Geschichte unter den Teppich gekehrt, wie etwa österreichische Kolonialgebiete vor 1914. Bei Diskussionen um Denkmäler geht es also nicht nur darum, an wen oder was erinnert wird, sondern auch darum, wer oder was vergessen wird. Schlussendlich bleiben auch diejenigen, die öffentliches Gedenken initiieren, im Gedächtnis erhalten: Eine Regierung oder eine Gruppe von Personen, die ein Deserteursdenkmal ermöglicht, sich aber gleichzeitig gegen ein Denkmal für verfolgte Homosexuelle sperrt, hinterlässt damit ein Zeichen. Ebenso in Erinnerung bleiben jene, die sich trotz Widerstands für ein öffentliches Gedenken von Verfolgten eingesetzt und ihr Ziel letztendlich erreicht haben.

Magdalena Hangel schreibt ihre Dissertation im Bereich der Germanistik an der Universität Wien.

Wie und woran wir uns erinnern, wird nachhaltig von Medien geprägt. Durch sogenanntes Whitewashing werden die Geschichten von People of Color ausradiert.

Wie und woran wir uns erinnern, wird nachhaltig von Medien geprägt. Durch sogenanntes Whitewashing werden die Geschichten von People of Color ausradiert.

Wieder einmal erhitzt ein Spielfilm aus Hollywood die Gemüter. „Exodus“ von Ridley Scott scheint mit der Besetzung seiner millionenschweren Verfilmung von Moses Geschichte im alten Ägypten einen Nerv der heutigen Zeit getroffen zu haben – im negativen Sinne. Denn während Prophet, Pharao und Götter von weißen Menschen gespielt werden, werden – surprise surprise – Sklav*innen, Dieb*innen und Mörder*innen von schwarzen Schauspieler*innen verkörpert.

Es ist nicht nur rassistisch, dass Held*innen hier Weiße und Antiheldi*innen Schwarze sind. Zusätzlich ist der im antiken Ägypten angesiedelte Streifen das beste Beispiel für eine problematische Praxis, welche in Geschichte, Kunst und Kultur häufig aufzufinden und dem Begriff „Whitewashing“ unterzuordnen ist. Whitewashing bezieht sich in erster Linie auf historische Persönlichkeiten dunkler Hautfarbe (hier etwa Moses und der Pharao), die in der Geschichtsschreibung und dadurch in der kollektiven Erinnerung aber als weiße Menschen aufscheinen. Klassische Bespiele dafür sind etwa der Nikolaus, Maria Muttergottes und Jesus himself. Dieser wird in Erzählungen, Filmen und Abbildungen stets als hellhäutiger Mann mit blauen Augen und blonden bis dunkelblonden Haaren dargestellt. Geographisch und historisch gesehen müsste Jesus von Nazareth aber einen dunklen Hauttyp haben, mit braunen Augen und dunklem Haar. Der historische Nikolaus von Myra soll im dritten und vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung auf dem Gebiet der heutigen Türkei Süßigkeiten verteilt haben. Es ist sehrunwahrscheinlich, dass Sankt Nikolaus helle Haut hatte. Trotzdem werdender „Nikolo“ und der an ihn angelehte Weihnachtsmann immer als weiße Männer dargestellt.

ROLL OVER BEETHOVEN. Jesus und der Nikolaus sind alte Hasen, was die Schwarz-Weiß Diskussion betrifft. Schenkt man einigen historischen Quellen Glauben, so wurde auch beim bekannten Ludwig van Beethoven Whitewashing betrieben. Beethoven, 1770 in Bonn geboren und 1827 in Wien gestorben, eines der größten Musikgenies der Klassik, soll dunkelbraune bis schwarze Haut gehabt haben. Sämtliche Biograph*innen und Anthropolog*innen, die den Deutschen getroffen haben, beispielsweise Frederik Hertz, Emil Ludwig oder Fanny Giannatasio del Rio, beschreibenBeethoven als dunkelhäutigen Mann mit abgeflachter Nase, kleinen dunklen Augen und breitem Mund. Auch der österreichische Schriftsteller Franz Grillparzer bezeichnet Beethovens Hautton als „braun“. Andere schreiben über sein krauses schwarzes Haar, welches an den Seiten meistens abstand. Diese Beschreibung könnte auf einen dezenten Afro verweisen.

Der Name Beethoven kommt aus Flandern. Das Gebiet wurde bis zur Errichtung des Königreichs Belgien 1830 abwechselnd von vielen verschiedenen Häusern regiert, unter anderem den spanischen Habsburgern. Die Mauren, eine nordafrikanische Volksgruppe, prägten die spanische Gesellschaft und Architektur seit Anfang des achten Jahrhunderts. Beethoven hätte väterlicherseits maurischer Abstammung sein können.

Apropos Musik: Hier werden beispielsweise Elvis, Jerry Lee Lewis, die Beatles oder die Rolling Stones als Könige, Erfinder und Perfektionierer des Rock ’n’ Roll gefeiert, obwohl das Genre auf die Musik der schwarzen Community in Nordamerika zurückgeht und lange vor Elvis schwarze Musiker*innen wie die (übrigens bisexuelle) „Godmother of Rock ’n’ Roll“ Rosetta Tharpe, Chuck Berry, LaVern Baker und Ray Charles den damals neuen Stil prägten.

Auch zahlreiche innovative Errungenschaften, die unser Leben bereichern, kommen von People of Colour (PoC). Trotzdem werden diese Erfinder*innen und Wissenschaftler*innen nursehr selten in Medien oder Schulbüchern erwähnt. Sie scheinen nur als Sklav*innen Geschichte schreibenzu dürfen. „Die Sklaverei begründet den materiellen Vorsprung Europas gegenüber anderen Erdteilen. Eine Darstellung von People of Colour, die bedeutende wissenschaftliche oder politische Erkenntnisse produzierten oder eine besondere Machtstellung innehatten, hätte dieses Monopol gefährdet“, erklärt Hanna-Maria Suschnig, Geschichtsdidaktin an der Universität Wien, die Problematik von Whitewashing in der Wissenschaft.

Das Ampelsystem oder die Gasmaske zum Beispiel wurden vom afro-amerikanischen Erfinder Garret Morgan entwickelt. Der Sohn von befreiten Sklaven ließ sich 1914 das Patent für seine Gasmaske ausstellen. Eine andere Erfindung, die weltweit unzählige Menschenleben gerettet hat, ist die Blutbank. Sie wurde 1930 vom Afro-Amerikaner Charles Drew entwickelt, der später auch Direktor von Blutbanken des Roten Kreuzes war, in der Geschichtsschreibung jedoch keinen Platz fand. Und wer gerade darüber nachdenkt sich einen 3D-Fernseher zuzulegen, sollte Valerie Thomas gedenken: Die NASA-Wissenschaftlerin war eine der ersten, die sich in den 60ern mit der Projektion und übertragung dreidimensionaler Bilder beschäftigte.

POSTKOLONIALISMUS IN 3D. Durch „Exodus“ wurde erneut international eine Debatte über Whitewashing losgetreten. Aufmerksamkeit erhielt das Thema vor allem durch den Hashtag #boycottexodusmovie. Davor klärten Blogs wie stopwhitewashing. tumblr.com darüber auf, in welcher Form Diskriminierung und Rassismus immer noch im Entertainmentbereich vorzufinden sind. „Exodus“ beraubt ägyptische und israelitische Menschen ihrer Geschichte setzt damit eine lange Tradition fort. Schon frühe HollywoodIkonen wie Katherine Hepburn („Dragon Seed“, 1944) oder Elizabeth Taylor („Cleopatra“, 1963) mimten Frauen, welche andere ethnische Backgrounds oder Hautfarben hatten; heute sind zum Beispiel der nicht besonders per- sische Jake Gyllenhaal als „Prince of Persia“ und Ben Affleck als Latino Tony Mendez („Argo“) zu sehen.

Minderheiten werden im Schauspielbusiness häufig nur für klischeehafte Rollen gecastet: als Terrorist*innen, Mörder*innen, Drogendealer*innen oder Sklav*innen. Wenn Rollen für Figuren mit einem bestimmten (ethnischen) Hintergrund oder einer gewissen Hautfarbe ausgeschrieben werden, werden trotzdem oft nur weiße Darsteller*innen gecastet, obwohl es genügend qualifizierte Anwärter*innen gibt, die sich auch tatsächlich mitdem Charakter identifizieren könnten. Aber viele Regisseur*innen und Produzent*innen wollen es mit ihren Filmen bis zu den Oscars und den Geldbörsen der Kinobesucher*innen schaffen und beteuern, Nicht-Weißein Hauptrollen zu casten, bedeute ein wirtschaftliches Risiko für die Filmstudios. Eine solche Entscheidung schmälert die Chancen auf einen der begehrten Filmpreise. Unter die Oscar-Nominierten in den Hauptkategorien etwa schafften es heuer ausschließlich weiße Schauspieler*innen, obwohl nicht nur im hochgelobten Historiendrama „Selma“ über die Emanzipationsbewegung rund um Martin Luther King genügend Kandidat*innen auszumachen wären. Diese Ungleichheit macht es wiederum schwieriger für People of Color, im Filmbusiness Anerkennung zu bekommen und auf andere junge Menschen vorbildhaft zu wirken: ein Teufelskreis.

People of Color werden also – wie diese Beispiele zeigen – seit Jahrhunderten entweder weißen Menschen hierarchisch untergeordnet, exotisiert und/oder durch Whitewashing ihrer Identität beraubt. Um dem entgegenzu wirken, bräuche es eine sensiblere Geschichtsschreibung. Laut Suschnig sollte sich neben der Schule auch die Wissenschaft das kollektive Erinnern zur Aufgabe machen, indem Whitewashing in Ausbildungen thematisiert wird. „In manchen Ländern gibt es den Black History Month, in den USA wird der Martin Luther King Day gefeiert, das sind erste Ansätze“, findet die Hochschulreferentin für Fachdidaktik.

HISTORISCH AKKURAT. Auch im Netz bilden sich immer mehr Initativen, die gezielt gegen Whitewashing vorgehen. Der Blog medievalpoc.tumblr.com zeigt mittelalterliche Gemälde und Illustrationen, auf denen PoC zu sehen sind. Das Bildarchiv, das mittlerweile zu einer riesigen Fundgrube angewachsen ist, kämpft gegen das retroaktive Whitewashing, denn Bilder mit PoC werden in Museen, Schulklassen oder Kunststudien nur selten gezeigt. Außerdem sollen die Bilder Argumente gegen die Fiktion, das mittelalterliche Europa sei nur von weißen Menschen bewohnt worden, liefern. Die historischen Abbildungen zeigen sehr deutlich, dass PoC vonder Antike bis zur Neuzeit in sämtlichen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern Europas vertreten waren und auch abgebildet wurden. Auch die vielbeschworene angebliche „historische Akkuratheit“ in Mittelalter- und Fantasyfilmen soll so als weiße Fantasie dekonstruiert werden. Wenn in „Herr der Ringe“ nur Weiße mitspielen, liegt das am internalisierten Rassismus des Autors und des Regisseurs, nicht etwa an der tatsächlichen Anlehnung an die europäische Geschichte, wie gerne behauptet wird. Im Kontrast dazu bietet medievalpoc auch immer wieder Büchertipps: Hier werden Sci-Fi- und Fantasy-Romane von PoC-Autor*innen und/oder mit PoC-Charakteren vorgestellt, um der medialen überrepräsentation weißer Autor*innen und Charaktere entgegen zu wirken.

„Homestory Deutschland“ heißt ein langjähriges Projekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) für das Erinnern an Leistun-gen schwarzer Menschen. Es ist eine seit zehn Jahren durch Deutschland wandernde Ausstellung, die mit historischen Portraits schwarzer Menschen mahnen möchte, dass „schwarze Menschen in Mitteleuropa nicht erst seit den 1980ern existieren“, wie Tahir Della vom ISD es ausdrückt. Da wäre beispielsweise der Philosoph Anton Wilhelm Amo aus dem 18. Jahrhundert, der erste Afrikaner, der an einer europäischen Universität promovierte. Oder Martin Dibobe, Vertreterder Community von Kamerunern in Deutschland, der schon 1919 für Anerkennung und Gleichstellung kämpfte.

„Unseren Erfahrungen mit dem Projekt nach sehen viele junge schwarze Menschen hier tatsächlich zum ersten Mal gesellschaftliche, wissenschaftliche und künstlerische Beiträge von Schwarzen in Europa“, erzählt Della. „Das ist wichtig, denn wenn deine Geschichte systematisch ausgeblendet wird, hast du auch Schwierigkeiten bei Identitätsfindung und Identifizierung.“ Die Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland beziehungsweise Zentraleuropa werde ignoriert, was dazu führe, dass es kein kollektives Bewusstsein dafür gebe. Della erklärt, dass das Ausradieren der Geschichte von People of Color auf die Kolonialgeschichte Europas zurückgeht:„Die Negation der Leistungen einer Menschengruppe ermöglicht eine Stigmatisierung, die wiederum zu Diskriminierung führt.“ Das Thema Whitewashing solle breiter politisch diskutiert werden, immerhin handle es sich dabei um eine „Verfälschung von Geschichte“.

Nour Khelifi studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaft und Biologie an der Universität Wien.

Die Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ist nicht nur die älteste Studierendenvertretung Finnlands, sondern auch eine der reichsten weltweit.

Die Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ist nicht nur die älteste Studierendenvertretung Finnlands, sondern auch eine der reichsten weltweit.

Zu Beginn jeden Semesters ist Helsinki ziemlich bunt: Gruppen von jungen Leuten in farbenfrohen Overalls – jeder Fachbereich an jeder Uni hat eine eigene Farbe – gehen auf Schnitzeljagd durch die Stadt. Eine feuchtfröhliche, von den Studierendenvereinigungen veranstaltete Angelegenheit, an der viele der Studienneulinge teilnehmen, denn fast alle sind in irgendeiner Vereinigung.

Die „Student Unions“ haben in Finnland lange Tradition. An der Spitze steht die SYL, die National Union of Students in Finland. Ihr gehören alle 20 finnischen Studierenden-Unionen an. Die Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY) ist mit ca. 30.000 Mitgliedern die größte dieser „Student Unions“. Die Mitgliedschaft ist für Bachelor- und Master-Studierende verpflichtend, für Doktorats- und Austausch-Studierende freiwillig.

ZAHLREICHE UNTERGRUPPEN. Der HYY untergeordnet sind rund 250 weitere Vereinigungen – die Fakultäts- und Fachbereichs-Organisationen (alle, die ein bestimmtes Fach studieren, können Mitglied werden), denen wiederum weitere Vereine untergeordnet sind. Das kann dann alles sein, vom Debattierklub bis zum Segelflieger-Treffen. Außerdem gibt es noch die „Nations“ (früher für Studierende aus einer bestimmten Region gedacht, heute durchlässiger). Diese haben einen eigenen legalen Status.

Jaakko Haarala hat sich 2014 mit FreundInnen selbst als Gründer eines solchen Vereins beteiligt. Er studiert Politikwissenschaft an der Fakultät für Sozialwissenschaften. Jaakko und seineFreundInnen wollten die internationalen Studierenden der Fakultät untereinander und mit den finnischen Studierenden in Kontakt bringen und haben deswegen das Committee for International Students of Social Scientists (CISSI) gegründet. „Die meisten sogenannten Associations sind nicht politisch“, erzählt er.Es gehe darum, die Studierenden zu integrieren und zwischen ihnen und den Lehrenden zu vermitteln. „Die Universität ist stark daran interessiert, wasdie Studenten zu sagen haben“, findet Jaakko. Dabei kann es zum Beispiel um den Aufbau von Lehrveranstaltungen gehen, oder – im Fall der übergeordneten Organisationen HYY und SYL, um Mitsprache bei Gesetzgebungsprozessen und offizielle Statements zur Bildungspolitik. HYY und Co. sind eine starke Interessenvertretung.

MEHR ALS NUR FEIERN. Die Führungsebene von HYY besteht aus einem „Board“ und dem „Council“. Das „Council“ wird von den Studierenden gewählt – und obwohl auch politisch organisierte Gruppen (zum Beispiel die Grünen) zur Wahl stehen, erhalten die unpolitischen Gruppierungen, die sich ausschließlich mit Studierendenangelegenheiten beschäftigen, immer die meisten Stimmen. Die Wahlbeteiligung ist, trotz der hohen Zahl an Studierenden, die sich in der einen oder anderen Gruppe engagieren, mit um die 30 Prozent (2014: 31,7 Prozent) eher niedrig.

Wie man am Beispiel der HYY sieht, sind zwei wesentliche Charakteristika der finnischen „Student Unions“ ihre soziale und bildungspolitische Funktion.Feiern und mitbestimmen? Das passt in Finnland gut zusammen – was vermutlich nicht zuletzt daran liegt, dass die „Student Unions“ (und insbesondere die HYY) auch erfolgreiche Unternehmen sind.

Die HYY besitzt mehrere Gebäude in guter Lage in der Stadt, die teilweise auch von den untergeordneten Vereinen benützt werden dürfen. „Die Räumlichkeiten sind einer der Gründe, warum die HYY so viele Associations unter sich hat“, sagt Jaakko. Andere Immobilien werden vermietet. HYY betreibt mit den Unicafés die Mensen der Universität (mit Studierenden-Ausweis kostet ein Mittagessen 2,60 Euro) sowie einige weitere Restaurants und ein SommerHostel. Zusätzlich gibt es auch einen eigenen Verlag.

Die Unternehmensseite der HYY wird professionell verwaltet, unterstehtaber schlussendlich dem Council und Board – und somit allen knapp 30.000 Mitgliedern der HYY. Gewinn ist nicht das oberste Ziel, trotzdem machte diese „Student Union“ 2013 bei einem Umsatz von 35,5 Millionen Euro ein Plus von circa 3,8 Millionen.

„PRIVATKRANKENKASSE“. Der Profit wird, so wie die Mitgliedsgebühren, dazu verwendet, die Räumlichkeiten von HYY instand zu halten, die Mitgliedsvereine zu unterstützen, und ein großer Teil geht in die Gesundheitsversorgung der Studierenden.

Die Studierenden haben, wenn man es so nennen will, eine eigene privatärztliche Versorgung durch medizinische Zentren,die nur ihnen zur Verfügung stehen. Von Bauch- bis Zahnweh kann hier alles behandelt werden. Dieser Service ist landesweit organisiert und wird nicht nur von den Studierenden, sondern auch von der Regierung finanziert. Die finnischen „Student Unions“ decken also alle Bereiche des studentischen Lebens ab – sie sind nicht nur verbindendes Element, Freizeitbeschäftigung und Mensa, sondern auch politische Interessensvertretung, Gesundheitsversorgung und ein Lehrbeispiel für erfolgreiche Geschäftsführung.

BESCHEIDENE ANFÄNGE. Vor über 140 Jahren hat das alles aber eher bescheiden begonnen. Die damals einzige Universität des Landes wurde 1828 von Turku nach Helsinki verlegt. Die Studierenden begannen bald, sich zu organisieren und nach eigenen Räumlichkeiten zum Diskutieren und Feiern umzusehen. 1868 wurde die HYY offiziell gegründet, zwei Jahre später das erste eigene Studierendenhaus (heute „Old Student House“) fertiggestellt – ein Teil der Kosten wurde durch Spenden und eine Gebühr für die Studierenden, ein Teil mit Krediten aufgebracht. Die Eröffnung wurde groß gefeiert, denn Feiern war den finnischen Studierenden damals schon wichtig. Und das ist es auch heute noch, wie man jedes Semester wieder anlässlich der farbenfrohen Schnitzeljagd durch Helsinki sieht.

Daniela Sulz hat Journalismus an der FH Wien und Geschichte an der Universität Wien studiert und lebt zur Zeit in Helsinki, Finnland.