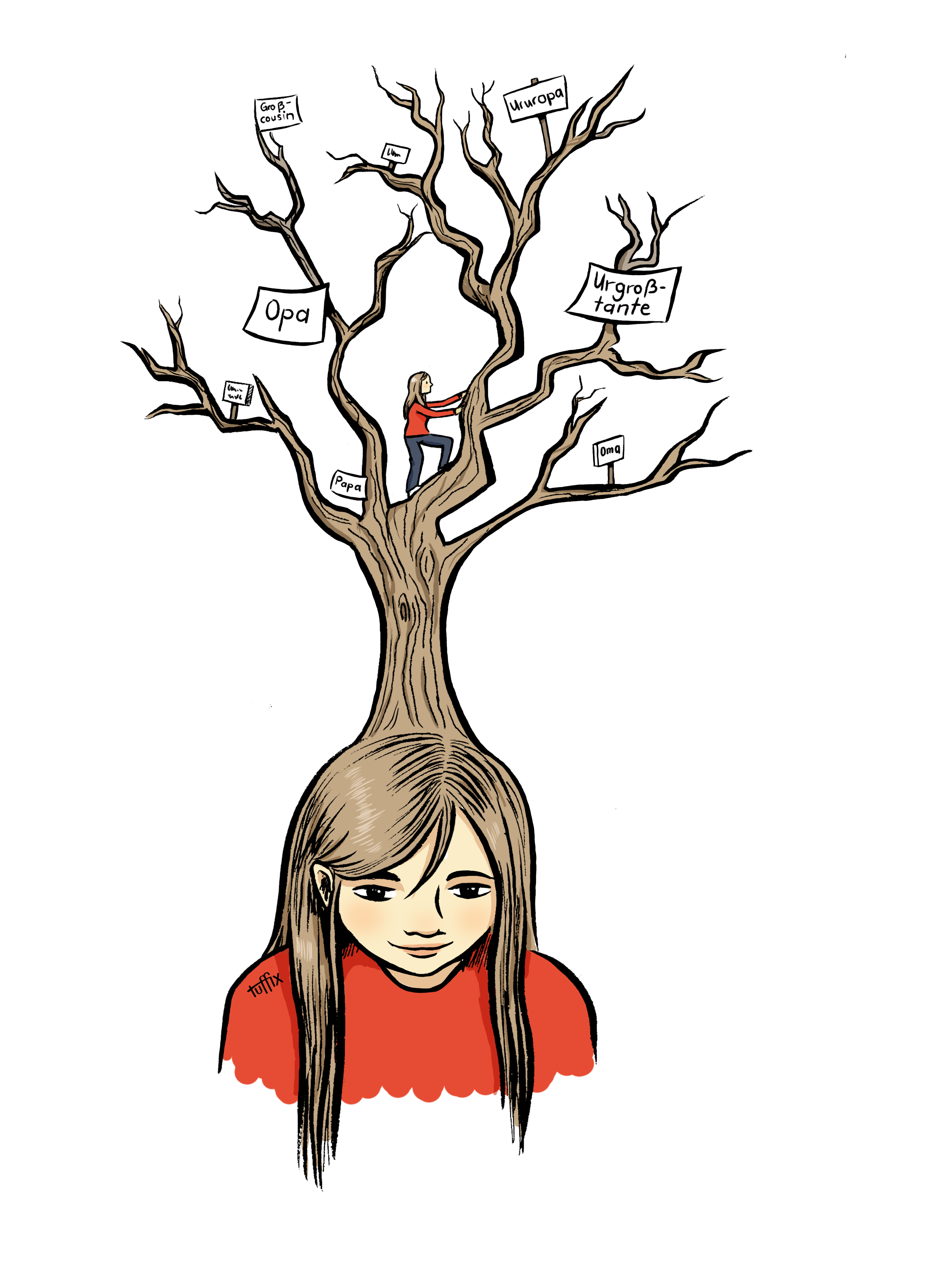

Stammbaumrütteln

Ahnenforschung klingt ungefähr so spannend wie Briefmarkensammeln. progress erklärt, warum es sich dennoch lohnen kann, den eigenen Stammbaum zu erkunden.

Ahnenforschung klingt ungefähr so spannend wie Briefmarkensammeln. progress erklärt, warum es sich dennoch lohnen kann, den eigenen Stammbaum zu erkunden.

„Liebe Kinder, ich will Euch kurzüber unseren Lebensweg berichten“, schreibt meine Uroma im November 1992 in Wien. Wobei, selber schreibt sie nicht. Sie diktiert ihrem Sohn Episoden aus ihrem Leben, dieser tippt sie auf der Schreibmaschine. Das Ergebnis ist ein 13-seitiges Schriftstück, vollgepackt mit Erinnerungen an die Flucht aus der damaligen Karpatenukraine nach Wien in den letzten Kriegsmonaten 1944 und 1945.

DIY STAMMBAUM. Die Motivation sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen ist die Vermutung, Interessantes zu entdecken. Ich wollte mehr über meine Großeltern erfahren, die nicht im Gebiet des heutigen Österreichs geboren wurden und bereits als Kinder Kriegs- und Fluchterfahrungen machten. Ausgangspunkt meiner Nachforschungen war ein Stammbaum, den ich selbst erstellte. Der Aufwand bemisst sich danach, wie umfassend man sich bereits mit der eigenen Familie beschäftigt hat und wie gut man sich Namen merkt. Denn die Herausforderung, Namen von entfernten Verwandten vom hintersten Eck des Gedächtnis auf ein Blatt Papier zu bringen, sollte nicht unterschätzt werden.

Die erste Anlaufstelle für Informationen genealogischer Natur waren meine Eltern, können selbstverständlichaber auch Oma oder Opa sein. Wie ich bereits vermutet hatte, ist das Stammbaumzeichnen ein guter Anlass, um ins Gespräch über Vorfahren zu kommen. Für alle, die gerne in alten Sachen stöbern, bietet sich außerdem die Gelegenheit, Familienfotos und -dokumente genauer anzusehen. Ich hatte das Glück, dass sich mein Großonkel bereits mit seinem und damit auch mit meinem Stammbaum auseinandergesetzt hatte. Ein Stück Vorarbeit war also schon geleistet. Wenn man beim Erstellen des eigenen Stammbaums an Grenzen stößt und Familieninformationen und -dokumente nicht reichen, hofft man bei einer offiziellen Stelle mehr Daten zu finden.

EINE UNENDLICHE GESCHICHTE. Doch das Ergebnis der Recherche bei Behörden ist ernüchternd. So wird meine Erwartung an ein Suchregis- ter, in dem man nur den Namen der gesuchten Person eingeben muss und welches alle Informationen ausspuckt, enttäuscht. Zwar kursieren im Internet zahlreiche Datenbanken, diese werden in der Regel aber von Privatvereinen oder -personen betrieben und sind dubios. Das Österreichische Staatsarchiv betont auf seiner Website, dass es keine „Personenzentralkartei“, in der unter dem Namen des_der Gesuchten nachgeschlagen werden kann, verwaltet. Ich habe mich im Zuge meiner Recherche für das Kriegsarchiv interessiert, auch hier findet man entgegen verbreiteter Vorstellungen kein Gesamtverzeichnis aller österreichischer Soldaten. Schnell wird klar: Familienforschung ist zeit- und kostenaufwendig.

Bevor man weitere Schritte plant,sollte man sich die bereits vorhandenen Familiendokumente genau ansehen. Sie liefern nicht nur die ergiebigsten Informationen, sie kosten auch am wenigsten Mühe und Geld. Tagebücher, Briefe und Urkunden gibt es oft in vergessenen Schubladen und auf knarzigen Dachböden. Trotzdem kommt es vor, dass alte Fotos und dergleichen wegen Lebensumbrüchen, Verlusten oder Wohnortwechsel entsorgt werden.

Falls man sich daher doch an Archive oder ähnliche Institutionen wendet, muss man über Basisdaten (zum Beispiel Geburts- und Sterbedaten) und Vorkenntnisse (zum Beispiel der deutschen Sprache und Schreibschrift) verfügen. Das Wiener Stadt- und Landesarchiv recherchiert nur nach Personen, wenn der vollständige Name sowie ein Identifizierungsmerkmal (zum Beispiel Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt) bekannt sind.

GESCHICHTEN DER ANDEREN. Auch über die eigenen Wurzeln hinaus können sich Gespräche mit Verwandten lohnen. Sie tragen nicht nur die Familiengeschichte, sondern auch Zeitgeschichte in sich. Die Bereitwilligkeit, mit der die Groß- oder Urgroßelterngeneration erzählt und damit unvermeidlich erinnert, kann allerdings unterschiedlich groß sein. Je nachdem, wie mit Erlebtem umgegangen und dieses verarbeitet wurde, kann auch die Form des Erzählens variieren. Beim Erinnern erzählen manche einprägsame Erlebnisse, andere wollen einen möglichst vollständigen oder detaillierten Blick auf Erfahrenes zulassen. Wieder andere halten gar nichts vom Erinnern, das Erlebte sei „vergangen und vergessen“.

Die Bereitschaft, den Nachkommen ein Stück Familiengeschichte anzuvertrauen, hängt außerdem wesentlich damit zusammen, was als erzählenswert gilt. In der Schule lernen wir die Stammbäume von Herrscher_innen auswendig und merken uns Datenvon Schlachten. Kein Wunder, dass Geschichte(n) abseits derjenigen von mächtigen Männern, blutigen Kriegen und wichtigen Tagen verloren gehen. Diejenigen, deren Lebensgeschichte marginalisiert und als nicht bedeutend hingestellt wird, erzählen nicht so leicht. Jene, die Geschichten von Alltag und Arbeit, von Familie und Pflege zu erzählen haben und Verfolgung, Krieg, Flucht und Migration aus einer anderen Perspektive erlebt haben, gilt es zu ermutigen.

Selbst fertige Stammbäume zeigen allerdings lediglich Namen, die miteinander in Verbindung stehen. Gebrochene Äste oder Risse in Blättern sieht man nicht, der Stammbaum alleine liefert keine Informationen über Konflikte in der Familie. Auch wenn die Familieoft als harmonisches und natürliches Gebilde imaginiert wird, wollen und können sich auch manche nicht mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen. Dass kann auch daran liegen, dass nicht für alle Menschen die Familie, die sie als ihre verstehen, die biologische ist. Dies sollte genauso respektiert werden, wie das Vorhaben, den eigenen Stammbaumwurzeln auf den Grund zu gehen.

Sonja Luksik studiert Politikwissenschaft an der Universität Wien.