Wofür soll sich die ÖH einsetzen?

Umfrage und Fotos von Johanna Rauch

Umfrage und Fotos von Johanna Rauch

Umfrage und Fotos von Johanna Rauch

Umfrage und Fotos von Johanna Rauch

Proton Riders, 17:00. In dem in 80er-Jahre-Zeichentrickstil gehaltenen Spiel „Ace Ferrara And The Dino Menace“ jagt man als der Praktikant Ace Ferrara in Sonnensystemen raumschifffliegende Dinosaurier, die die Menschheit bedrohen.

App-Rezension

Proton Riders, 17:00. In dem in 80er-Jahre-Zeichentrickstil gehaltenen Spiel „Ace Ferrara And The Dino Menace“ jagt man als der Praktikant Ace Ferrara in Sonnensystemen raumschifffliegende Dinosaurier, die die Menschheit bedrohen. Und das ist relativ einfach, denn die Steuerung verzichtet auf jeglichen Firlefanz. Dafür büßt sie eine dritte Dimension ein. Mit dem virtuellen Joystick geht es nur links oder rechts weiter. So einfach die Steuerung ist, so platt und deswegen lang wirkt die Story.

Eigentlich will man lieber mit der älteren Captain Rogers in den eindrucksvoll gemachten Galaxien Dinos jagen. Ihre Rolle beschränkt sich aber darauf, Anweisungen zu geben und sich in Weisheit/Fadheit zu üben. So muss man eben Fragen des Piloten Sneaky Jaques beantworten, z.B. wie „she“, das neue Schiff (sic!), so drauf ist. Da ärgert man sich, dass „Ace Ferrara“ kein Open-World-Spiel ist, in dem man Sneaky Jaques ein Glas Wasser ins Gesicht schütten kann. Stattdessen liest man Antworten wie: „She’s … powerful, I suppose? Maybe … Maybe a little bulky.“ Ähh?

Nicht nur die Dialoge machen es schwer, nicht einfach auf Skip zu drücken, sondern auch deren graphische Umsetzung. Da zittern die Buchstaben, Wörter oder Satzteile sind ohne erkennbare Struktur eingefärbt und Englisch ist die einzige Sprachoption. Englisch – kein Problem? Wenn Wörter wie „Counter-Impersonation“ oder „Xeno-Relations 201“ in fast jedem Satz auftauchen, denkt man anders.

Unterhaltsam sind die Retrospektiven auf Gewohnheiten des 21. Jahrhunderts. In „Ace Ferrara“ ist der Bus, der mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, ein Absurdum. Ebenfalls unglaublich ist die Vorstellung, dass Dinosaurier, die erbitterten Feinde, mal für eben diese Busse verbrannt wurden.

Auch wenn die Storyline etwas hohl ist, hat der Wiener Philipp Seifried im Alleingang (!) einen technisch klugen und graphisch sauberen Weltraumshooter entwickelt. Mit kleinen Flugtricks wie Barrel Rolling oder Afterburner wird die Jagd im Miniversum am Handy zum ausgetüftelten Flugerlebnis.

Philipp Seifried: „Ace Ferrara And The Dino Menace“

iOS/Android

1,99 Euro

Marlene Brüggemann studiert Philosophie an der Universität Wien.

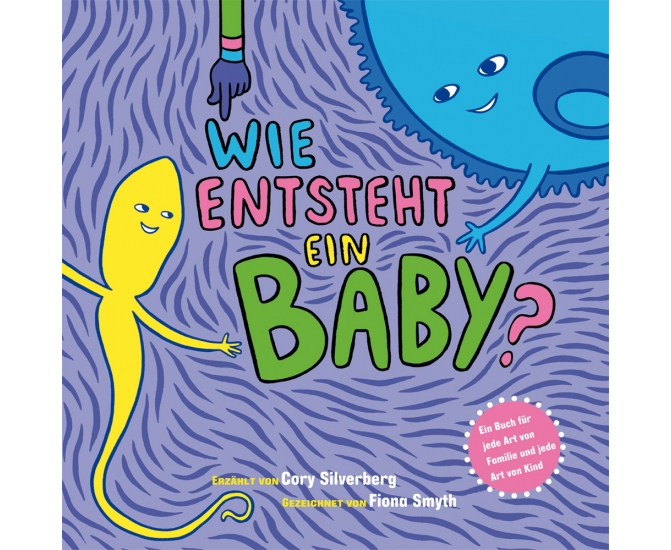

Endlich! Ein nicht-heteronormatives Aufklärungsbuch für Menschen ab drei Jahren, aus dem auch Erwachsene noch einiges lernen können.

Endlich! Ein nicht-heteronormatives Aufklärungsbuch für Menschen ab drei Jahren, aus dem auch Erwachsene noch einiges lernen können. „Silverbergs nuancierte Darlegung von Reproduktion und Gestaltung kommt einer Offenbarung gleich“, sagt, laut Buchrücken, die sechsjährige Sophie über „Wie entsteht ein Baby“. Und Sophie hat so recht. Das Buch beschreibt, was es braucht, damit ein Baby entsteht: eine Eizelle und eine Samenzelle, die beide sehr viele Geschichten über den Körper, aus dem sie kommen, in sich tragen. Sie tanzen miteinander und tauschen sich aus, sodass sie am Ende ein eigenes Ding werden. Dann brauchen sie noch eine Gebärmutter, in der das Baby wachsen kann. Dabei kommt Sex Educator Cory Silverberg angenehmerweise ohne Geschlechterzuschreibungen aus, unterstützt wird er dabei von Fiona Smiths knallig bunten Illustrationen: „Nicht jeder Mensch hat eine Gebärmutter. Manche ja, manche nein.“ Es kann so einfach sein. Durch diese Reduzierung aufs Wesentliche wird Platz für Details gelassen, die jede Familie individuell für sich besprechen kann. Alle, denen dabei die Worte fehlen oder die sich Inspiration von Expert*innen holen wollen, können auf what-makes-a-baby.com einen Readers Guide (auf Englisch) herunterladen und sich von Silverberg Tipps für eine diverse Auseinandersetzung mit Reproduktion und Sexualität holen. Themen wie Sex/Gender, trans*/cis, Intersexualität, Behinderung und Race haben hier ebenso viel Platz wie sämtliche Reproduktionsmöglichkeiten: Samenspende, In-vitro-Fertilisation, Adoption, Leihmutterschaft und Geschlechtsverkehr.

Am Ende steht kein Abbild einer glücklichen heteronormativen Kleinfamilie, sondern die Frage: „Wer hat dabei geholfen, dass die Eizelle und die Samenzelle zusammenkamen, aus denen du entstanden bist? Wer war glücklich, dass ausgerechnet DU dabei entstanden bist?“

Cory Silverberg, Fiona Smyth: „Wie entsteht ein Baby? Ein Buch für jede Art von Familie und jede Art von Kind“

Mabuse-Verlag, 17 Seiten

16,90 Euro

Carla Heher studiert Volksschullehramt an der PH Wien.

Zweimal hingehört

Zweimal hingehört

Katja: Die Kölner Supermelancholiker*innen Locas In Love werden nicht müde, neue Platten aufzunehmen und zu veröffentlichen. In diesem Falle sogar eine Doppel-LP. Ihr Durchhaltevermögen ist schon bemerkenswert. Seit 2001 machen sie zusammen Musik, einzig die Schlagzeuger*innen wechselten zwischenzeitlich (derzeit sitzt Saskia von Klitzing an den Drums, die unter anderem auch bei den Fehlfarben mitspielt). Der erste Teil des Albums ist in gewohnter Locas-Manier eine traurige, nostalgische und sehnsüchtige Hommage an Jugendlichkeit, Freund*innenschaft und den ganzen Rest. Björns Stimme vermittelt den untrüglichen Eindruck, man säße mit ihm um halb drei nachts in einer WG-Küche und rede über sein verkorkstes Leben. Eingestreut ins Gespräch gibt es Referenzen an Popgrößen á la The Smiths („Da ist ein Licht …“ – „there is a light that never goes out“). Im zweiten Teil gibt es eine neue Seite der Band zu entdecken, die in Richtung Krautrock beziehungsweise Postrock geht: Instrumentale Stücke, benannt nach Plätzen und Straßen in Köln. Die Abwechslung und Bandbreite zwischen den beiden Stilen macht den Reiz dieses Albums aus.

Frank: Konzeptalbumalarm! Ein Doppelalbum, 23 Lieder – eigentlich fast ein Doppeldoppelalbum. Viel Text, viele (rhetorische) Fragen und grundlegende, immerwährende Weisheiten, ohne Angst vor Banalem. Auch findet sich ein bisschen Metaebene zwischendurch, die als Selbstreflexion daherkommt. Und damit sich alle angesprochen fühlen, gibt es viele statuierte Exempel des menschlichen Daseins von Erwachsenwerdenden in bestimmten Situationen, die wir wahrscheinlich alle kennen, oder (leider) bald kennen lernen: „Martin ist jetzt Lehrer, überhaupt sind ganz schön viele jetzt Lehrer.“ Dazu wunderbares Artwork von Bassistin Stefanie Schrank, das mit der Musik der 3er-Platte dazu verleitet, es sich mit der Band in Daseinsreflexionen gemütlich zu machen und dahinzuplätschern. Wenn da nicht die Zäsur „Use Your Illusion 4“ wäre: Wir fahren, begleitet vom Soundtrack der Band, durch Köln, wie in einem bilderlosen Film, elf Stationen lang. Ein „Wiener Platz“ ist auch dabei – das sperrigste Stück. Beide Alben sind so fein instrumentiert und produziert, dass sie nicht langweilig werden. Auch nicht für diejenigen, die bereits aufgehört haben oder aufhören mussten, sich beim Halbphilosophieren zu gefallen.

Katja Krüger studiert Gender Studies an der Universität Wien.

Frank Hagen studiert Bildende Kunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien.

Zweimal hingehört

Zweimal hingehört

Katja: Noch länger im Musicbiz sind Sleater-Kinney, die Anfang der 90er Jahre die Riot-Grrrl-Bewegung (mit-)begründet haben. Zwischenzeitlich hatten sie das gesamte Bandprojekt auf Eis gelegt, doch zur großen Freude aller sind sie nun zurück. Die kreative Pause trägt mit dem neuen Album eine wunderbare Frucht. Die zwei bisherigen Auskoppelungen zeigen uns mit den unterhaltsamen Videos (zum Beispiel das Bob’s Burgers Video zu „A New Wave“), dass hier keine angestaubte, herzlose Aufwärmplatte vorliegt, sondern eine nötige Reunion mit frischen Ideen. Die gleichnamige Single „No Cities to Love“ zeigt uns genau, welchen Einfluss die Musikerinnen auf die Künstler*innen von heute gehabt haben, daher singen Menschen wie Ellen Page, Natasha Lyonne („Orange Is the New Black“), Sarah Silverman und viele mehr ihren Hit. Ja, wir haben ein musikalisches Vakuum, das wir mit Serien und anderen Kulturgütern füllen können. Aber darüber hinwegtäuschen, dass wir trotz allem Riot Grrrls brauchen, können sie nicht.

Frank: Schreiben worüber alle schreiben? In diesem Fall ein Muss, denn, sie sind wieder da: Sleater-Kinney. Und sie sind es so einfach und unkompliziert, dass sich die Unaufgeregtheit, mit der die Band nach zehn Jahren wieder gemeinsam spielt, eher schlecht mit dem weltweit ausgebrochenen Jubel verträgt. Weder an ihrem Sound, noch am Drumherum haben Sleater-Kinney groß gewerkt. Dennoch haben sie es sich mit ihrer Platte nicht leicht gemacht. So Pop-affin sind sie nicht in Erinnerung geblieben, ohne Scheu vor großen Gesten aber schon. Einige Songs haben Refrains, die entsprechend der Pop-Manier im Ohr hängenbleiben, nicht zuletzt der Titelsong – zu dem es ein fantastisches Pre-release-Video von Miranda July gibt. Andere Stücke hingegen erinnern mehr an die ersten Alben und sind vertrackter. Während wir in den Texten nach Referenzen von früher kramen, finden sich zum Beispiel in „Hey Darling“ Zeilen wie „it seems to me the only thing that comes from fame is mediocrity“. Wie setzt man das in Relation? Nach den betont relaxten Interviews zu urteilen, scheinen Sleater-Kinney ihre Rückkehr aber nicht überinterpretieren zu wollen. Tun wir es auch nicht.

Katja Krüger studiert Gender Studies an der Universität Wien.

Frank Hagen studiert Bildende Kunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien.

Wer heutzutage etwas publizieren möchte, braucht nicht mehr unbedingt einen Verlag oder ein Label. Über die Möglichkeiten und Grenzen des Self-Publishing.

Wer heutzutage etwas publizieren möchte, braucht nicht mehr unbedingt einen Verlag oder ein Label. Über die Möglichkeiten und Grenzen des Self-Publishing.

Dank Internet können alle alles in Echtzeit publizieren, sei es ein Gedicht oder ein GIF, einen Comic oder ganze Serien. Die/Der KünstlerIn in uns ist für die Veröffentlichung ihrer Werke nicht mehr auf Communities angewiesen – er/sie kann sich ihre Plattform selber bauen. Die technischen Möglichkeiten, eigene Werke zu produzieren, sind heutzutage jedem und jeder zugänglich.

SCHLAFENDE MANUSKRIPTE. Seit der Erfindung der Druckerpresse durch Gutenberg um 1450 herum hat sich in der Vertriebslogistik des gedruckten Wortes so einiges getan. Die unzählige Male totgesagte Kulturtechnik des Lesens ist lebendiger denn je, ob auf Papier oder neuerdings auf dem E-Reader – womit jedoch nichts über die Qualität des Geschriebenen sowie der Rezeption gesagt ist. Technologie hat Einfluss auf die Lesegewohnheiten und diese ändern sich auch. AutorInnen stehen vor der Frage: Soll ich auf die herkömmlichen Vertriebskanäle der etablierten Verlage zurückgreifen oder die Sache selbst in die Hand nehmen und alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen, um mir in Eigenregie Gehör zu verschaffen? Oder kann ich vielleicht sogar beides haben?

Der Weg vom Erstlingswerk in der Schublade bis zur Veröffentlichung in einem renommierten Verlag ist meist lang und steinig. Die Dunkelziffer der unveröffentlichten Romane lässt sich kaum eruieren, sie muss jedenfalls horrend sein. Eine Anekdote, die über Glanz und Elend der AutorInnen in den Mühlen des Literaturbetriebs viel aussagt, betrifft Robert Schneiders Manuskript zum Roman „Schlafes Bruder“. Es wurde von 23 Verlagen abgelehnt, bis es beim Reclam-Verlag zum Welthit wurde. Im Anschluss soll der Autor einen Vorschuss in noch nie dagewesener Höhe vom Blessing-Verlag für seinen zweiten Roman „Die Luftgängerin“ erhalten haben. Allerdings wurde dieses Werk von der Literaturkritik einhellig verrissen.

PUBLIKATIONSKONTROLLE. Self-Publishing-Verlage wie etwa tredition, der seinen Sitz in Deutschland hat, sind mit dem Versprechen angetreten, künftigen AutorInnen solche Umwege und Achterbahnfahrten zu ersparen. Sönke Schulz, Geschäftsführer von tredition, beschreibt die Misere der deutschsprachigen Verlagslandschaft: „2013 ergab eine Umfrage von tredition unter deutschsprachigen Publikumsverlagen, dass diese zwischen 3.000 und 10.000 unverlangt eingereichte Manuskripte pro Jahr erhalten. In der Regel wird kein einziges davon veröffentlicht. Und nicht etwa, weil alle diese Manuskripte keine Veröffentlichung wert sind. Die Verlage schaffen es schlichtweg nicht, die Einreichungen allesamt zu sichten. Die Chancen, als neuer unbekannter Autor in das Programm eines traditionellen Verlags aufgenommen zu werden, sind also äußerst gering.“ Vor diesem Hintergrund ist es für AutorInnen verlockend, das eigene Buch sofort veröffentlichen zu können, dabei höhere Provisionen zu erzielen als bei traditionellen Verlagen, an der Umschlaggestaltung beteiligt zu sein und den Verkaufspreis des Buches selbst festlegen zu können. „Grundsätzlich kann heute jeder jederzeit ein Buch veröffentlichen“, stellt Schulz fest. Wodurch die Frage, warum jede und jeder jederzeit ein Buch veröffentlichen können sollte, natürlich noch lange nicht beantwortet ist. Aber das ist eine andere Geschichte.

Bei tredition erschienene Bücher erhalten auch eine ISBN-Nummer, was ihre Auffindbarkeit gewährleistet. tredition betreibt auch aktiv Marketing: Für jedes Buch wird eine individuelle Pressemitteilung an Nachrichtenportale und Newsticker versendet, wird eine Suchmaschinenoptimierung vorgenommen, die Bücher werden auf der Frankfurter Buchmesse ausgestellt, und JournalistInnen erhalten kostenfreie Rezensionsexemplare.

AUF EIGENE FAUST. Wer seine oder ihre Texte, Fotos, Musik, Comics und anderes einfach unter die Leute bringen will, kann das heutzutage aber im Grunde genommen auch ohne einen Self-Publishing-Verlag tun. Schier unendlich sind die Möglichkeiten: ein Blog, eine eigene Homepage, Facebook, SoundCloud, WordPress – um nur die wichtigsten Plattformen zu nennen. Unabhängig und flexibel ist, wer auf diese Weise publiziert, aber zugleich stellt sich die Frage nach der finanziellen Vergütung sowie nach der Sichtbarkeit auf einem Markt, auf dem in erster Linie Anerkennung und „symbolisches Kapital“ akkumuliert und gehandelt werden.

„Bildet Banden“, rät Eva Schörkhuber, freie Autorin, Lehrende, Lektorin und Redakteurin, jungen Kunstschaffenden. Alternative Distributionswege, etwa gemeinsam betriebene Plattformen, können helfen, die Abhängigkeit von gewachsenen Institutionen und Mechanismen zu verringern und sich in der Verlagslandschaft mit mehr Selbstbewusstsein zu behaupten: „Bei der Zusammenarbeit mit Verlagen ist es, finde ich, wichtig, sich nicht als Bittsteller_in zu begreifen, der oder die unter allen Umständen dankbar sein muss, dass die eigenen Arbeiten publiziert werden.“

KORREKTORAT, LEKTORAT? Das Lektorat ist definitiv ein Aspekt, der Self-Publishing von herkömmlichen Publikationsmethoden unterscheidet. Bei tredition etwa gibt es zwar eine „Qualitätsprüfung“ und AutorInnen haben die Möglichkeit, auf ein „ExpertInnen-Netzwerk“ von LektorInnen, KorrektorInnen, IllustratorInnen und ÜbersetzerInnen zurückzugreifen. Aber schlussendlich liegt es in der Verantwortung der/s AutorIn, das Endprodukt in einer entsprechenden Form abzuliefern. Schulz dazu: „Autoren müssen sich bewusst sein, dass eine professionelle Umsetzung ihres Buchprojektes, also einwandfreie Rechtschreibung und Grammatik, professionelles Cover, aussagekräftiger Rückentext und so weiter die Grundvoraussetzung für jegliche Verkaufschance ist.“

Eva Schörkhuber, die den Prozess der Textproduktion aus verschiedenen Blickwinkeln kennt, ist überzeugt, dass es Texten – literarischen, journalistischen und wissenschaftlichen – gut tut, wenn sie von mehreren Menschen gelesen, diskutiert und begleitet werden. „Ein seriöses, ausführliches Lektorat macht genau das – den Text zu begleiten“, erklärt sie und fügt hinzu: „Lektorieren heißt eben nicht, bei einem fertigen Manuskript den Rotstift anzusetzen, zu streichen und zu korrigieren, sondern sich über den Text auszutauschen, Stärken und Schwächen zu besprechen, und das auf- und ausatmen zu lassen, was in den solitären Schreibstunden produziert wurde.“ Leider führe Zeitmangel dazu, dass auch in klassischen Verlagen inzwischen eher Korrektorate als Lektorate durchgeführt würden. Schörkhuber betont aber, dass ein Lektorat auch in selbstorganisierter Form, also in Lesekreisen oder Leseforen, stattfinden kann.

Wie sieht es mit dem Publikum aus? Kann sich einE Self-PublisherIn sein oder ihr eigenes Publikum „heranzüchten“? Nur bedingt. Schörkhuber warnt vor Allmachtphantasien selbstpublizierender AutorInnen: „Nur weil meine Texte jetzt online sind, heißt das noch lange nicht, dass sie gefunden, wahrgenommen und gelesen werden. Ich werde mich auch als Self-Publisher oder Self-Publisherin auf verschiedene Weisen vernetzen müssen, um sichtbar zu werden, zu sein, zu bleiben.“

Die junge, mehrfach ausgezeichnete Fotografin Mafalda Rakoš berichtet, dass selbst publiziertes Material eher ein spezialisiertes LiebhaberInnen-Publikum anspricht als die breite Masse: „Schon allein durch die Anzahl – meistens bewegt sich ein Fotobuch zwischen 50 und 900 Stück, wenn es selbst gemacht ist. Ein Verlag produziert sicher auflagenstärker.“

Die Comiczeichnerin und Self-Publisherin Anna Heger schätzt den unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum: „Ich habe das Gefühl, dass ich steuern kann, welches Publikum ich erreiche. Natürlich nicht zu 100 Prozent, aber mit Self-Publishing komme ich in Kontakt mit Leuten, die feministisch oder queer sind, oder was auch immer zu mir passt. Das ist ein Publikum, das ich ansonsten so gar nicht gezielt finden könnte.“

Die Kontrolle über den gesamten Prozess der Veröffentlichung zu haben, ist für Anna Heger eine gute Sache. Sie veröffentlicht ihre Comics auf einem Blog, druckt sie selbst aus und faltet sie per Hand zu kondomgroßen Heftchen: „Die Vorteile beim Selberpublizieren liegen darin, dass ich über jeden Schritt Kontrolle habe. Ich kann etwas ausprobieren und sehen, ob und wie es funktioniert. Im direkten Austausch mit Leser_innen merke ich, wie sie ticken und was sie an meinen Comics interessiert.“

KRAMPFIGE VERSCHRÄNKUNG. Mafalda Rakoš kennt auch die Schattenseiten dieser Gestaltungsfreiheit: „Du kannst alles selbst machen, schön und gut – trotzdem: Es ist deine Zeit, dein Geld, dein Risiko. Dass Fotograf_innen ihr Projekt quasi von Anfang bis Ende selbst betreuen und nicht am Ende ‚abgeben’, kann oft zu sehr krampfartigen Verschränkungen mit der Arbeit führen. Der Erfolg danach ist zwar umso toller, aber auch für emotionalen Abstand und Pausen bist du allein verantwortlich. Freund_innen und Eltern müssen herhalten. Das ist Schweiß und harte Arbeit.“

Auch Schörkhuber gibt zu bedenken, dass die Eigenverantwortlichkeit einen Haken haben kann: „Das Gefühl, alle Entscheidungen absolut eigenmächtig treffen zu müssen, kann auch eine Falle sein. Begreife ich mich als absolut ‚frei‘ in all meinen Publikationsentscheidungen, werde ich mich für alles verantwortlich fühlen und auch verantwortlich machen – sowohl für einen Erfolg als auch für ein Scheitern. Ich denke, dieses Pendeln zwischen Allmachtphantasien bei Erfolg und Selbstvorwürfen bei Niederlagen paralysiert.“

Oft muss es aber gar keine Entweder-oder-Entscheidung sein. Konventionelle Publikationswege und neue Möglichkeiten zur Verbreitung von Inhalten können sich auch ergänzen. Gemeinhin würde man annehmen, dass jene AutorInnen auf Self-Publishing zurückgreifen, die bei keinem Verlag unterkommen konnten. Zumindest eine berühmte Ausnahme gibt es aber: Elfriede Jelinek, die es sich seit dem Nobelpreis leisten kann, auf den von ihr als „extrem korrupt“ und „nepotistisch“ kritisierten deutschsprachigen Literaturbetrieb zu verzichten: „Wenn ich im Netz veröffentliche, dann gehört der Text mir, und er bleibt es auch. Gleichzeitig hat jeder darauf Zugriff, der will“, sagte Jelinek in einem Interview mit fiktion.cc.

Ein Problem wird jedoch auch durch noch so niederschwelliges Self-Publishing nicht zu lösen sein, nämlich die Frage, wer denn noch, wie Michael Endes kleine Momo „mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme“, zu lesen und zuzuhören vermag, wenn alle damit beschäftigt sind, selbst zu publizieren.

Mascha Dabić hat Translationswissenschaft (Englisch und Russisch) fertig und Politikwissenschaft fast fertig studiert und unterrichtet Russisch-Dolmetschen an den Universitäten Wien und Innsbruck.

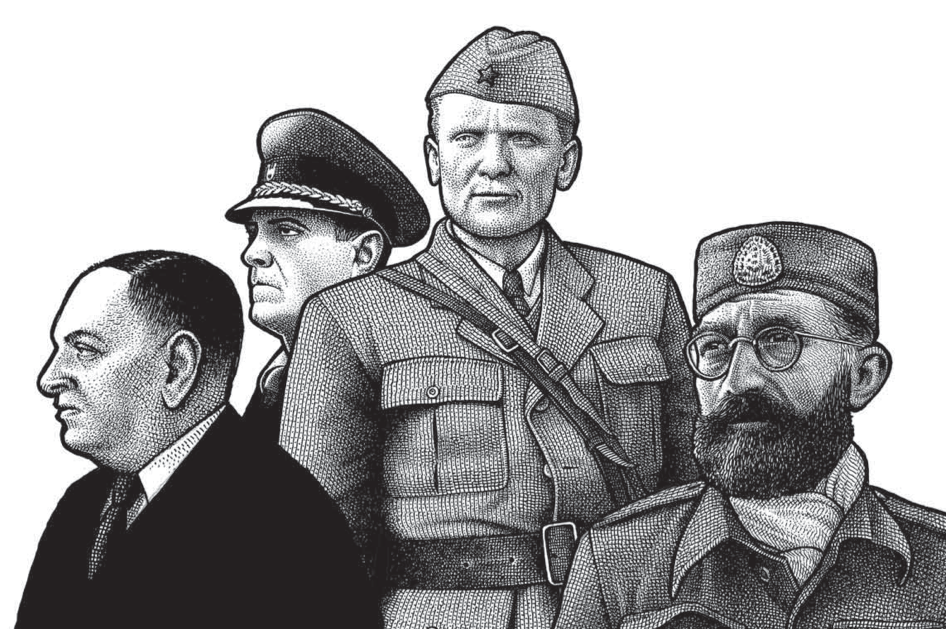

„Haunting“ ist wohl die beste Beschreibung für das Portrait des Vaters in Nina Bunjevac’ vor Kurzem erschienener Graphic Novel „Vaterland“; die deutschen Übersetzungen „beklemmend“ und „unvergesslich“ lassen die geister- und rätselhafte Komponente im Grinsen des serbischen Nationalisten vermissen.

In präzisen, kontrastreichen schwarz-weißen Bildern fährt Bunjevac die „Familiengeschichte zwischen Jugoslawien und Kanada“ nach und erzählt davon, was ihre Familie vom Balkan nach Nordamerika und zwei Mal wieder hin und zurück trieb. Und, wie ihr Vater zum dem Mann wurde, der im Ausland terroristische Anschläge auf jugoslawische Vertretungen und Tito-Sympathisant*innen durchführte.

Bei der einfühlsamen Nacherzählung ihrer Familiengeschichte vergisst Bunjevac nicht auf den politischen Kontext, aber auch nicht auf pointierte, makabere Spitzen. „Es lag etwas Böses und Kaltes in der Art, wie die Deutschen die Unerwünschten eliminierten. Mit so viel Leidenschaft, wie man braucht, um einen Dieselmotor zu perfektionieren“, zeichnet Bunjevac die systematische, industrielle Vernichtung der Juden während des zweiten Weltkrieges. „Im Gegensatz dazu widmete sich die Ustascha (kroatische Faschisten, Anm.) mit Herz und Seele ihrem praktischen Ansatz des systematischen Schlachtens.“ Bunjevac’ Graphic Novel ist hier, bei der Rekapitulation der Geschichte des Balkans, am stärksten und fetcheindrücklichsten. Selten wurden die historischen Verstrickungen so prägnant und verständlich auf den Punkt gebracht wie in den Rückblenden in „Vaterland“. Was unbeschreiblich und unüberblickbar scheint und an dessen Erklärung schon so viele Literat*innen und Publizist*innen gescheitert sind, wird in Bunjevac’ Buch zum Lehrstück, ohne jemals parteiisch zu werden. Und doch ist „Vaterland“ kein schwerer Familien- oder Historienepos, sondern ein feinfasriges Buch über das Private im Politischen.

Mit der Darstellung des Terrors (in diesem Fall übrigens die gerne „vergessene“ Ausformung des christlich-nationalistischen) trifft Bunjevac heute mit spitzem Stift einen Nerv und zeigt mit ihrer neuartigen Verarbeitung der Geschichte Jugoslawiens: Vielleicht ist die Graphic Novel ja die beste Form, den Landstrich, „der mehr Geschichte produziert, als er verarbeiten kann“, zu verhandeln.

Nina Bunjevac: „Vaterland“

avant-Verlag, 156 Seiten

24,95 Euro

Olja Alvir studiert Physik und Germanistik an der Universität Wien.

Frauen im Kabarett: Schön sein, lachen, kurze Kleider tragen. Ein Interview mit der Kabarettistin Nadja Maleh über eine Rollenverteilung im Umbruch.

Frauen im Kabarett: Schön sein, lachen, kurze Kleider tragen. Ein Interview mit der Kabarettistin Nadja Maleh über eine Rollenverteilung im Umbruch.

Im Jahr 2007 feierte die österreichische Kabarettistin und Schauspielerin Nadja Maleh mit ihrem ersten Soloprogramm „Flugangsthasen“ in Wien Premiere. Drei Jahre später wurde der gebürtigen Wienerin der Österreichische Kabarettpreis verliehen. Heuer steht sie mit ihrem vierten Programm „Placebo“ abermals auf der Bühne. progress hat mit der Künstlerin über Sexismus, Humor und ihr neues Programm gesprochen.

progress: Warum gibt es im Kabarett deutlich weniger Frauen als Männer?

Nadja Maleh: Das Ungleichgewicht ist meiner Meinung nach eine Folge unserer klassischen Rollenaufteilung. Die ist zwar heute im Wandel, aber alte Muster sind dennoch stark. Im Kabarett lässt sich das so skizzieren: Er sagt etwas Lustiges, sie lacht. Er ist aktiv, sie ist passiv. Er macht „blabla“, sie macht „haha“. Schon junge Mädchen wurden und werden noch immer dazu erzogen zu harmonisieren, anstatt zu polarisieren. Letzteres blieb seit jeher den Männern überlassen. Aber im Kabarett geht es darum Tabus zu brechen, laut zu sein und auch den Mut zu haben Hässlichkeit zu zeigen. Das fällt einerseits manchmal Frauen schwer und andererseits haben manche Männer ein Problem mit Frauen, die die scheinbar natürlichen Verhältnisse in Unordnung bringen wollen. Natürlich kann es als Frau oft auch sehr ermüdend und anstrengend sein, andauernd gegen tradierte Altherren-Vorurteile anzukämpfen. Kein Wunder also, dass nicht so viele Ladies Lust darauf haben. Aber glücklicherweise werden wir Kabarettistinnen immer mehr.

Sehr hartnäckig hält sich das Stereotyp, dass Frauen weniger Humor als Männer hätten.

Das stimmt natürlich nicht. Frauen und Männer haben ohne Frage gleich viel Humor. Auch wenn es da und dort gewiss weniger humorvolle Exemplare gibt.

Woher kommt dann diese Vorstellung?

Humor war in der westlichen Welt nie ein typisch weiblicher Wert, über den sich eine Frau zu definieren hatte. Daher kommen auch solche Behauptungen, dass Frauen weniger Humor hätten als Männer. Schönheit, Sanftheit und Mitgefühl sind hingegen Eigenschaften, die oft Frauen zugeschrieben werden und somit auch jene Charakteristika, mit denen sich Frauen wiederum selbst definieren. Humor ist aber nicht immer gleich Humor. Da gibt es sehr wohl Unterschiede, die wir auch in Bezug auf Mann und Frau attestieren können: Zum Beispiel haben Untersuchungen gezeigt, dass Frauen eher dazu tendieren über sich selbst zu lachen. Männer hingegen machen vermehrt Witze über andere.

Gibt es Sexismus im Kabarett?

Sexismus hat immer etwas mit Ungleichheit und mit dem sozialen Status zu tun. Das Kabarett soll als Spiegel unserer Gesellschaft verstanden werden. Und in der herrscht eben genau diese Ungleichheit. Wenn wir darüber lachen, ist das sicherlich zugleich auch eine Form der unbeschwerten Reflexion darüber. Über die sogenannten „Schwächeren“ zu lachen, war eben immer schon ein Leichtes.

Wurden Sie schon einmal in ihrem Arbeitsbereich sexistisch behandelt?

Ja, da gab es zum Beispiel einmal einen Veranstalter, der von einer Agentur Kabarett-Vorschläge einholte. Als ich ihm vorgeschlagen wurde, war seine Antwort: „A Frau!? Naaa, wir wollen was Lustiges!“

Sind also sexistische Witze vor allem bei männlichen Kollegen beliebt?

Wenn ich jetzt so überlege, dann muss ich ehrlich sagen, dass mir kaum ein Kollege einfällt, der sich in erster Linie sexistischer Witze und Nummern bedient. Und wenn doch einmal, dann kommt das meistens nur bei einem bestimmten Publikum gut an.

Womit wir bei den Zuschauer_innen wären. Wer lacht überhaupt? Über wen wird gelacht? Und gibt es Grenzen des Humors?

Beim Kabarett soll jeder und jede das Recht haben, lachen zu dürfen. Es soll im Gegenzug aber auch über jeden und jede gelacht werden können. Natürlich gibt es Grenzen. Aber diese Grenzen hat jeder Kabarettist und jede Kabarettistin für sich selbst zu wählen. Ein Mindestmaß an Respekt sollte meiner Meinung nach auch im Kabarett niemals fehlen. Wir leben in einer Gesellschaft in der Gedankenfreiheit, Witzefreiheit und darstellerische Freiheit existieren und propagiert werden. Wo die individuelle Barriere erreicht ist, muss der Künstler oder die Künstlerin innerhalb seines und ihres ganz persönlichen ethischen und künstlerischen Rahmens herausfinden.

Wie definieren Sie diesen Respekt und welche Art von Humor grenzt aus?

Es gibt Humor, der zerstörerisch ist, menschenfeindlich oder sogar dumm. Das ist eine Form, die für mich ausgrenzend ist. Auch Humor auf Kosten von jemandes Unzulänglichkeiten, für die er oder sie nichts kann, zählt für mich dazu.

Im Februar fand die Premiere ihres neuen Programms „Placebo“ statt. Wie wichtig sind Klischees? Bedienen Sie sich selbst frauenfeindlicher Witze?

Wir alle erkennen uns und das Leben in Klischees. Sie sind wie der kleinste gemeinsame Nenner unserer Gesellschaft. Im Kabarett wird natürlich immer mit Klischees gespielt. Das ist ein Muss. Im besten Fall aber werden sie neu beleuchtet und erweitert. Für mich tritt Kabarett Frauen und Männern und allen übrigen Klischees gleich fest auf die Zehen.

Anne Schinko studiert Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Wien.

Seit IS und den Anschlägen in Paris kommt auch in Österreich immer wieder der Vorwurf der „Integrationsunwilligkeit“ von MigrantInnen auf. progress sprach mit Politikwissenschaftler Gerd Valchars über schwammige Begriffe, Demokratie und Unwissenschaftlichkeit.

Seit IS und den Anschlägen in Paris kommt auch in Österreich immer wieder der Vorwurf der „Integrationsunwilligkeit“ von MigrantInnen auf. progress sprach mit Politikwissenschaftler Gerd Valchars über schwammige Begriffe, Demokratie und Unwissenschaftlichkeit.

progress: Herr Valchars, wie würden Sie „Integrationsunwilligkeit“ definieren?

Gerd Valchars: Keine Ahnung. Ich hab dieses Wort nicht geprägt. Da muss man die Leute fragen, die diesen Begriff in die politische Debatte eingebracht haben.

Das heißt, es gibt gar keine wissenschaftliche Definition?

Nein, als Wissenschaftler kann ich mit diesem Begriff nichts anfangen.

Was ist dann die Funktion dieses Begriffes?

Ich denke, dass der Begriff „Integrationsunwilligkeit“ so attraktiv ist, weil er von unterschiedlichen Seiten eingesetzt werden kann. Er ist inhaltlich offen, genau wie der Imperativ der Integration an sich. Integration selbst hat ja eine interessante Begriffskarriere hinter sich: Ursprünglich bezeichnete sie die Forderung der MigrantInnen auf gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Wohnraum, Arbeit und dergleichen, die dann zu einem Imperativ umgewandelt wurde. Eine emanzipative Forderung wurde zum Befehl, sich zu integrieren. Damals wie heute ist alles, was mit „Integration“ zu tun hat, sehr offen. Es ist nicht klar, was mit der Forderung nach Integration überhaupt gemeint ist.

Wenn man will, kann man auch der österreichischen Bevölkerung und Politik Integrationsunwilligkeit konstatieren, weil sie sich weigern, Migrantinnen und Migranten gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Die hohen Anforderungen für den Erwerb einer österreichischen StaatsbürgerInnenschaft, die einen großen Anteil der MigrantInnen ausschließen, sind nur eines von vielen Beispielen hierfür.

Was erwarten sich Politik und Medien also von dem Integrationsunwilligkeitsmantra?

Sowohl in der Forderung nach Integration als auch in dem Vorwurf der Integrationsunwilligkeit steckt eine klare Statuszuweisung. Und zwar von Seiten derjenigen, die Integration fordern gegenüber denjenigen, von denen sie gefordert wird. Damit wird eine gesellschaftliche Hierarchie etabliert. Beziehungsweise wird sie aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft wieder „zurechtgerückt“. Integration als emanzipative Forderung der MigrantInnen hatte diese Hierarchie ursprünglich ein Stück weit in Frage gestellt.

Integration wie auch „Integrationsunwilligkeit“ sind politische Kampfbegriffe. Bestimmte vage Vorstellungen können in der Bevölkerung abgerufen und Vorurteile mobilisiert werden, ohne dass sie genau benannt und ausgesprochen werden müssen. Im Kopf einer Leserin oder eines Hörers geht möglicherweise sehr Unterschiedliches ab, wenn sie oder er das Wort „Integrationsunwilligkeit“ hört. Für die einen mag es um das Tragen eines Kopftuches gehen. Für anderen geht’s um unterstellte Ablehnungen nicht klar definierter Werte, die angeblich in der Mehrheitsgesellschaft verbreitet seien. Und die Dritten denken dabei an eine Selbstradikalisierung bis zum Dschihad.

Und wegen dieser Unschärfe ist der Begriff so beliebt?

Genau. Nur das macht es möglich, dass die Diskussion unmittelbar im Zusammenhang mit den Anschlägen von Paris aufgekommen ist. Ebenso wird es dadurch möglich, dass Schulschwänzen und Bekleidungsvorschriften im Unterricht im Bezug mit den terroristischen Anschlägen von Paris genannt werden. Nur dieser extrem weite und undefinierte Begriff der „Integrationsunwilligkeit“ kann eine Klammer um diese Dinge schließen, die nichts miteinander zu tun haben.

Kommt von wissenschaftlicher Seite Kritik an dem Begriff der Integrationsunwilligkeit?

Der Begriff kann schwer wissenschaftlich kritisiert werden, da er keinerlei wissenschaftliche Basis hat, weder in der Auseinandersetzung mit Migrationspolitik noch mit Gesellschaftspolitik. Man kann aber analysieren, wie er im Diskurs eingesetzt wird. Der Grund, warum er von Personen am rechten Rand über die politischen Mitte bis zu Personen, die sich selbst möglicherweise der politischen Linken zurechnen, verwendet wird, ist eben, dass er derart inhaltsleer ist.

Ich würde ja statt über vermeintliche „Integrationsunwilligkeit“ lieber über Inhalte und über demokratische Teilhabe in der Gesellschaft sprechen: im Bereich Bildung, am Arbeitsmarkt, im Bereich Wohnen, im Bereich politische Partizipation.

Das wäre Integration?

Das wäre Inklusion. Ich selbst verwende auch den Begriff der Integration nicht, da ich ihn nicht für brauchbar halte.

Warum?

Weil im Begriff der Integration per se immer schon die angesprochene Hierarchie und Platzanweisung drinnen stecken. Eine bestimmte Leistung muss erbracht werden, um Zugang zu bestimmten Rechten zu erhalten und gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein. Das ist nicht das eigentliche Konzept der Demokratie, die ja auf gleichberechtigtem Zugang für alle beruht, ohne dass manchen Teilen der Bevölkerung abverlangt wird, sich zunächst bewähren zu müssen.

Gerd Valchars ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien mit Forschungsschwerpunkten auf österreichische Regimelehre, Citizenship und Migrationsforschung.

Laura Porak studiert Soziologie und Volkswirtschaft an der Universität Wien.