Behinderung* ist sexy und hip!

Braucht es ein spezielles Begehren? Behinderte(s)* Begehren ist Begehren für alle!

Ist Sex wirklich nur etwas für nichtbehinderte* Lebensweisen? Behinderung* ist eine vielfältige Variante menschlicher Lebensrealität, jedoch wird sie in vielen Kontexten noch immer nicht als solche betrachtet. Besonders die Thematik Sex und Dis_ability scheint unangebracht, abnormal und unerwünscht zu sein. Wir haben es also mit der „Compulsory Ableness“ zu tun, der zwanghaften Unversertheit sexualisierter Körperlichkeit(en).

Sex ist etwas für nicht-behinderte Körperlichkeit(en).Alles, was nicht normative Sexualität ist, wird unterdrückt und tabuisiert, denn Sexualität ist eine Angelegenheit der Ablebodied People; Disabledness ist unsexy. „Sexualität ist oft der Punkt unserer tiefsten Unterdrückung und jener unseres tiefsten Schmerzes. Denn es ist einfacher, über Arbeit, Bildung und Wohnen zu sprechen und Strategien gegen diesbezügliche Diskriminierung zu formulieren als es über unsere Exklusion von Sexualität und Reproduktion ist“, konstatierte die DisAbility- Aktivistin Anne Finger schon vor mehr als 10 Jahren in einem Erklärungsmanifest.

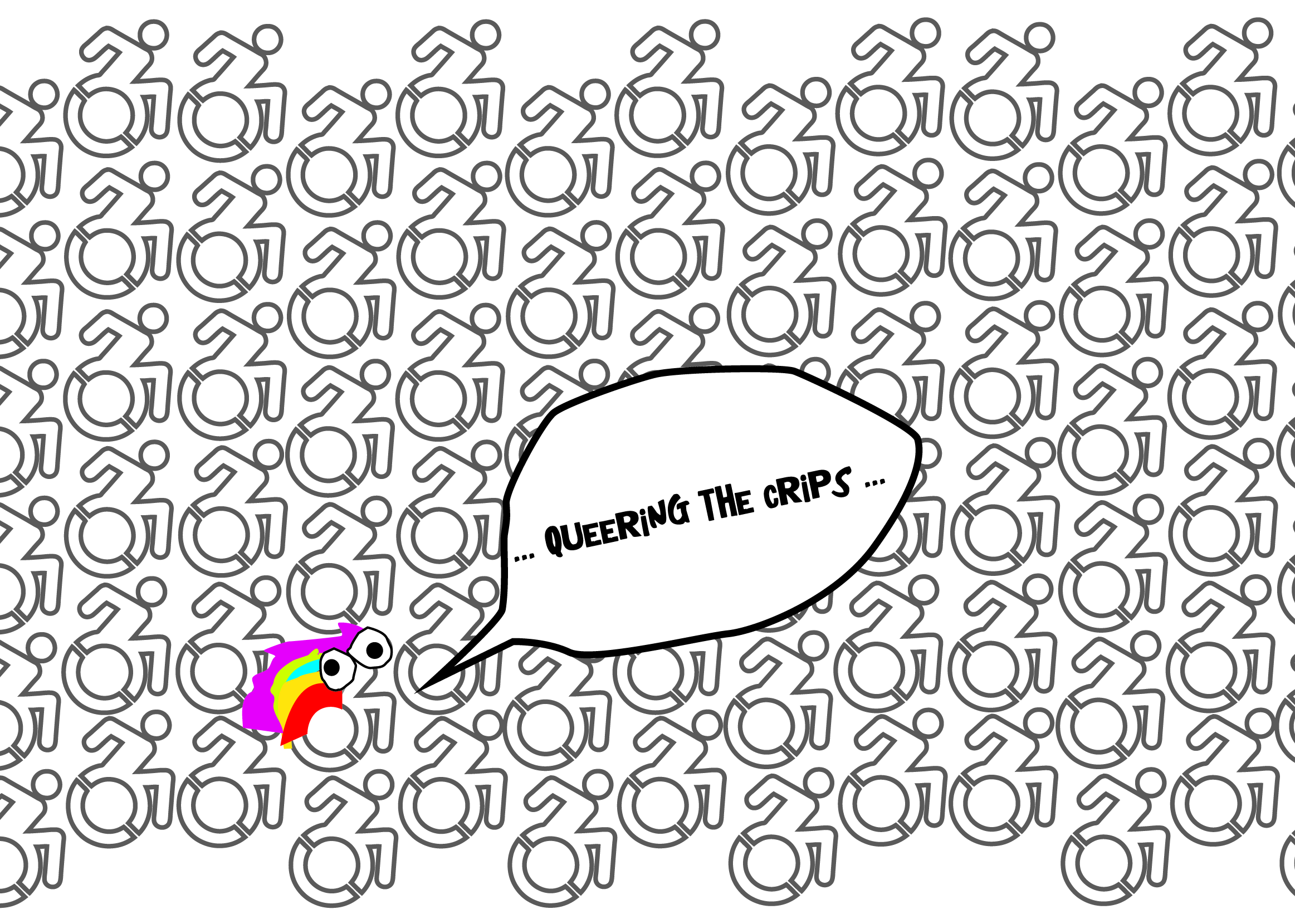

Dis_abled Sex ist queer. „Was genau machst du beim Sex?“ ist eine an Menschen mit Dis_ability häufig gestellte Frage. Eine Frage, die auch an viele Queers gerichtet wurde. Die Situation von Queeren Personen und Communitys wie auch Cripped People und Communitys weisen in vielen Bereichen eine große Ähnlichkeit auf. Sie werden jedoch noch immer nicht zusammen gedacht und in intersektionelle, das heißt Diskriminierungskategorien übergreifende Verwobenheiten, einbezogen. Diese Verknüpfungen und Verwobenheiten sollten erkannt und für Austausch und Vernetzung genutzt werden.

Plural gedacht bezieht queer als (politisch- strategischer) Überbegriff auch alle Menschen und Handlungen mit ein, die nicht den gesellschaftlich konstruierten Normen entsprechen können oder wollen. Aus dieser Perspektive kann Dis/ability als queer betrachtet werden. Unterschiedliche Begehren sind vielfältige Varianten menschlichen Daseins! Doch noch immer wird Sex in Zusammenhang mit Behinderung als pervers betrachtet: Ihm wird Unnatürlichkeit, Unfähigkeit, Zeugungsunfähigkeit etcetera zugeschrieben und er wird als Abnormalität tituliert, anstatt als vielfältige Variante – genauso wie Homound Bi*sexualitäten, intergeschlechtliche und trans* Körper und viele mehr. Was steht also dieser Öffnung hin zur Vielfalt im Weg?

Behinderte(s) Begehren? Unsere Mitmenschen mögen es oft als (moralisch) verwerflich ansehen, wenn Menschen mit DisAbility begehrt werden. Doch was finden sie daran moralisch verwerflich? Kulturellen Repräsentationen nach werden Menschen mit Dis_ability in „unserer“ Gesellschaft sehr häufig als asexuelle Wesen positioniert. Behinderung* und Sex und Begehren werden – wenn überhaupt – lediglich stereotypisierend in zweierlei Varianten gedacht: Erstens als Sex zwischen behinderten Menschen, zweitens mit einer Übersexualisierung von Disability in Form von speziellem Begehren: Devoteeismus beziehungsweise Amelotatismus. Es wäre schlichtweg falsch anzunehmen, dass nur Devotees Menschen mit Behinderung begehren. Devoteeismus wird, sowohl gesellschaftlich gesehen als auch von manchen Menschen mit Dis/ability selbst, oft als sehr ambivalent betrachtet. Denn das spezielle Begehren von Menschen mit Dis_ability ist in den Augen der Gesellschaft nicht anerkannt und erwünscht. Es kann sich deshalb häufig in Objektivierung und Fetischisierung behinderter* Körperlichkeit oder Seinsweisen und mitunter auch in sehr sexistischem und Street Harassment ähnlichem Verhalten äußern. Devotees begehren den Gegensatz des normativ erwünschten Körpers oder der perfekten Seiensweise, nämlich Ekel und Verabscheuung; oder anders formuliert das normativ Verabscheute. Diese Pathologisierung lastet stark auf Menschen, die behinderte* Personen begehren und lieben.

Behinderte*(s) Begehren für alle? Personen mit DisAbility können ihre behinderte* Seiensweise als eine Quelle der Lust begreifen und in ihre sexuellen Fantasien inkorporieren. Dies alles hat nichts mit Devoteeismus zu tun. Ganz im Gegenteil könnte mensch, so die Begründerin der Queer-Dis_ability Studies und Dis_ability Rights Aktivistin Alison Kafer, eine Sexualität und ein Begehren imaginieren, die reich und robust sind – und dies nicht trotz oder wegen der Beeinträchtigung*. Also eine Sexualität und ein Begehren, die nicht aufgrund von DisAbility fetischisierend sind, aber in Beziehung zu Behinderung* stehen. Wie queere und feministische Menschen und Communities, müssen also auch Menschen mit Dis_ability ihre Wege finden. Wege zu einem möglichen Umgang mit Normen um daran zu arbeiten, die eigenen nicht-normativen Körper wertzuschätzen und neu zu bewerten, zu inkludieren und zu erotisieren.

Es geht demnach also darum, diese Normvorstellung zu brechen und neue Wege zu finden Behinderung*, behinderte* Körperlichkeiteb und deren unterschiedliche Sexualitäten zu inkludieren. Denn: Menschen mit Dis-ability haben ein Sexleben: Sie kämpfen um ihre „intime Bürger_innenschaft“, wie es der Soziologe und Queer Dis/ ability Richts Activist Kenneth Plummer treffend bezeichnet, und darum, sich sexuelle Identitäten* anzueignen! Behinderung ist sexy. Wir sind so sexy und hip wie wir uns selbst beschreiben. Wir wollen teilhaben! Wir wollen interessante Menschen treffen! Wir wollen Begegnungsorte für ALLE!

Elisabeth Magdlener, Verein CCC** – Change Cultural Concepts, ist Trainerin und Vortragende im Bereich Queer DisAbility (Studies) und Tänzerin, Mitglied der weltweiten Community- Tanzbewegung DanceAbility und A.D.A.M. (Austrian DanceArt Movement). Sie studiert(e) Gender Studies & Pädagogik in Wien.