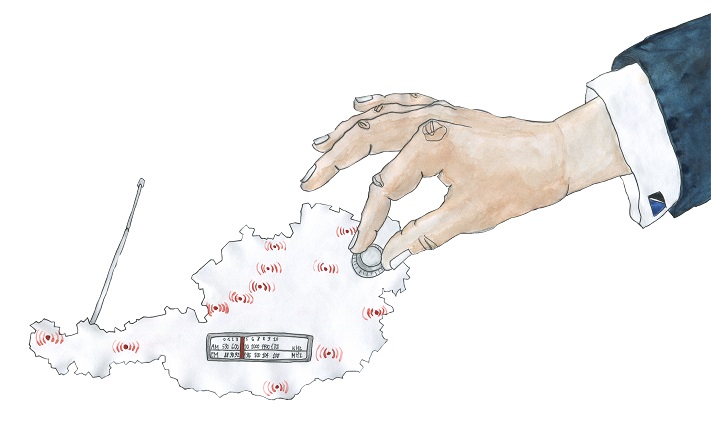

Sendersuchlauf im freien Fall

Die Radiosender haben klingende Namen wie Agora, FREEQUENNS, Freistadt oder gar Helsinki. Sie laufen frei von Werbung, ihre Sender stehen in Klagenfurt, Wien, oder eben auch Kirchdorf. Doch im Regierungsprogramm steht nichts über den nichtkommerziellen Privatrundfunk. „Es wäre schlimmer, wenn sie uns nennen würden und ankündigen würden, dass sie die Situation für uns verschlechtern“, sagt Helmut Peissl. Er ist einer der frühen Radio-Aktivist_innen, ehemaliger Geschäftsführer von Radio Agora und nun in dieser Funktion bei COMMIT, der Aus- und Weiterbildungsstätte der Freien Radios. Peissl kann schwer einschätzen, ob es gravierende Änderungen für den nichtkommerziellen Rundfunk geben wird. Da beruhigen die Krapfen am Tisch und der büroyale Ausblick über den Belvederegarten ein bisschen. Es sind Leute wie er, die viel im Kampf der Freien Radios erlebt haben.

Ein Radiosender im Rucksack.

Helmut Peissl hat die Idee des Freien Radios in Frankreich kennengelernt, wo Anfang der 80er eine politisch günstige Phase das Aufkommen von hunderten Piratensendern zuließ und auf die Legalisierung von nichtkommerziellen Sendern hinauslief. Auf der Kooperative von Longo Maï, einem Selbstverwaltungsprojekt auf einem Bauernhof in der Provence, hatten die dort Wohnenden ein solches Radio konzipiert und alle, die wollten, konnten sich ein Thema aussuchen, überlegen wie es vermittelt werden sollte und es ging on air. Radio als Alltagstätigkeit, als konstruktive Auseinandersetzung mit dem Lokalen und dadurch auch mit sich selbst. Aus der französischen „Riesen-Aufbruchsstimmung“ kommend, stand Peissl vor der Mauer des österreichischen Rundfunkmonopols. Der Wille, das Ende des Monopols einzuläuten, war hier enden wollend. Aufmerksamkeit bekam man mit Piratensendungen. Mit bescheidenen Mitteln (etwa einem Sender aus dem Auto) konnte man einen Straßenzug mit einer Sendung beglücken. „Alle Leute, die Ö3 gehört haben, haben dann plötzlich Radio Sozialfriedhof gehört.“ Peissl muss sich ein Auflachen verkneifen, er denkt an einen der größeren Erfolge: „Einmal haben wir in der Argentinierstraße vor der Tür des ORF-Funkhauses gesendet und die Redakteur_innen drin haben plötzlich aus ihren Radios gehört, was aus unserem Sender kam. Die haben gedacht, das ist jetzt österreichweit auf Sendung. Und sie haben sich danach im Radio entschuldigt und gesagt das kam nicht vom ORF, allerdings hatten nur sie diese komische Sendung gehört.“ Wie man schon in Frankreich versuchte, vor Wahlen eine Gegenöffentlichkeit durch Piraterie aufzubauen, wollten das um die einhundert Beteiligten auch vor der Kärntner Landtagswahl 1989. Sie wollten mit einem zweisprachigen Programm ein Zeichen gegen die mediale Diskriminierung der kärntnerslowenischen Minderheit setzen. Da es nicht legal gewesen wäre, aus Österreich zu senden und die Post, damals für Funk zuständig, den Sender suchen und beschlagnahmen würde, wichen die späteren Aktivist_ innen des Vereins AGORA (Arbeitsgemeinschaft offenes Radio) nach Italien aus. „Wir hatten im Tal ein Studio in einem Ferienapartment und oben am Berg einen kleinen Sender installiert – der strahlte nach Kärnten hinein,“ sagt Peissl. Am Schluss sah die Intervention gegen das Anderes Radio für Kärnten/ drugačni radio so aus: Ein Hubschrauber des österreichischen Innenministerium kreiste über dem Sender auf der Achmitzer Höhe und die Carabinieri kamen. Ein paar Stunden festsitzen und drei Strafmandate fürs unerlaubte Befahren eines Forstweges waren die Folgen. Während damals in Italien ein einseitiges Formular reichte, um auf Sendung zu gehen, wurden in Österreich die Höchststrafen für illegales Senden drastisch hinaufgesetzt – von 5.000 auf 100.000 Schilling. Und da allein in Wien zig Sender beschlagnahmt wurden, war deren Neubeschaffung nicht einfach und kostete einiges. In Kärnten folgte nach der Wahl die große Gleichschaltung: „Alles, was Landeshauptmann Haider nicht opportun war und nach seiner Pfeife getanzt hat, ist ausgehungert worden.“ Doch AGORA beschloss weiterzumachen. Fast zwei Jahre lang wurde der Radiobetrieb sonntäglich von Italien aus fortgeführt – aber nicht mehr mit großem Sender und Generator. Batterie und Antenne wurden im Rucksack auf den Berg gebracht. Diese Präsenz sei ein Hoffnungsschimmer gewesen: „Man hat gehört, dass es auch andere Stimmen gibt.“ Um diese anderen, kritischen Stimmen ist Peissl heute besorgt. Sie seien „ganz gelinde gesagt“ nicht erwünscht. Der aus dem kärntnerisch-italienischen Bergsender hervorgegangene Verein AGORA hat 1989 für die „anderen Stimmen“ geklagt – und zwar vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Es ging um die Verletzung der Artikels 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, um das Recht auf freie Meinungsäußerung und passive und aktive Informationsfreiheit. Am 23. November 1993 erklärte der EGMR das Rundfunkmonopol für gesetzeswidrig und hielt fest, dass bestimmte Publikumsgruppen (etwa Minderheiten) Zugang zum Rundfunk haben müssen. An dieser Stelle überspringen wir das harte Lobbying und die unermüdliche Arbeit vieler, aber auch die österreichischen „Lösungen“ – etwa der anfänglichen Abmachung des ORF und großer Zeitungen, dass er nach dem Monopolfall jeweils die größte Frequenz pro Bundesland bekommen würde – und schließen mit dem Jahr 1997, wo unter 43 ausgeschriebenen Lokalradiofrequenzen sieben an Freie Radios gingen. 1998 durften sie endlich legal senden.

Ein anderes Medienverständnis.

Auf einem gelben Sofa im 7. Wiener Gemeindebezirk räkelt sich ein kleiner Hund. Neben ihm sitzt die Geschäftsführerin des Verbands Freier Radios Österreich, Helga Schwarzwald – die Juristin trägt Undercut und eine schicke Brille. „Sind Sie der Wrabetz der Freien Radios?“ – „Na! Schauen’S mi o! Da gibt’s in vielerlei Hinsicht Unterschiede, die diesen Vergleich nicht wirklich sinnvoll erscheinen lassen. Aber ich bin gern die Schwarzwald der Freien Medien.“ Wie viele Menschen die vierzehn Freien Radios hören, weiß Schwarzwald nicht. 50 Prozent der Bevölkerung könnte Freie Radios empfangen, aber an Reichweitentests hätten sich die Freien nie beteiligt. Die Tests seien für kommerzielle Anbieter gemacht, zu teuer und nur auf Deutsch. Bei den Freien Radios zählen andere Parameter: Beispielsweise, wer Sendungen macht. „Ist das nicht wie im Internet, wo auch alle Medien schaffen können?“ – „Im Freien Radio bin ich mit denen, die im Netz leicht als Objekt des Hasses konstruiert werden, im selben Boot, auf einem Schiff – um eine pirat_innentaugliche Metapher zu verwenden,“ Schwarzwald erzählt von jungen Homosexuellen, von Asylwerber_innen und Minderheiten, von benachteiligten Frauen, die auf Freien Radios Sendungen bekommen – von Gruppen, über die sonst berichtet wird, statt sie selbst ans Wort zu lassen. Für ein Worst-Case-Szenario der Zukunft der Freien Radios brauche man nur nach Ungarn blicken, so Schwarzwald. Dort hat Viktor Orbán die Sende- und Förderkriterien so verschärft, dass die Freien der Reihe nach eingegangen sind. Doch lange will Schwarzwald nicht bei dem Szenario bleiben. Ihr fällt „Fürchte die Furcht“ ein. Diesen Spruch hat Stefanie Sargnagel für ein Radio Orange-Poster karikiert. Viel lieber als Furcht will Schwarzwald Wertschätzung, „schlicht und ergreifend verdammt noch mal Wertschätzung für diese positive Medienarbeit, die sonst niemand leistet.“ Das könnte ordentliche gesetzliche Berücksichtigung etwa mit Frequenzreservierung und angemessenen Förderrichtlinien sein. Doch davon ist im neuen Regierungsprogramm keine Spur, es wird nicht auf den nichtkommerziellen Privatrundfunk eingegangen. Erwähnt wird in der schwarz-blauen Neuauflage etwa der Punkt „Neue Organisationsstruktur der ausgelagerten Gesellschaften“ und dabei auf die RTR, die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, verwiesen. Das ist sowohl für den kommerziellen als auch für den nichtkommerziellen Privatrundfunk von Bedeutung. Denn die RTR-Medien verteilt Gelder aus dem Rundfunkfonds, die aus dem Bundesanteil der Rundfunkgebühren stammen. 15 Millionen Euro sind jährlich für kommerzielle Privatsender reserviert, 3 Millionen für nichtkommerzielle, davon ergehen ein Teil auch an community TVs wie Okto. Die RTR bestimmt aber weder die Höhe der Förderungen, noch wie es medienpolitisch weitergeht.

Reden ist Silber, Radiomachen ist noch schlechter bezahlt.

„Seit 20 Jahren senden wir in einem Zustand, der den kommerziellen Rundfunk zum Lachen bringen würde. Der bekommt fünfmal so viel fisnanzielle Zuwendung durch die öffentliche Hand. Wofür? Einen Musikteppich mit Uhrzeitansage?“, sagt Ulli Weish und verweist auf die 150 Sendungen, die bei ihnen laufen. Seit einem halben Jahr ist sie Geschäftsführerin von Radio Orange 94.0. Das größte freie Radio im deutschsprachigen Raum hat keine einzige Vollzeit-Kraft. Über die Fliesen der Orange-Redaktion streift der Hund des Tierrechtsaktivisten Martin Balluch auf der Suche nach Streicheleinheiten. Bei 150 Sendungen stellt man sich die Geschäftigkeit anders vor, es ist aber gemütlich. Während Tierrechtsradio auf Sendung geht, nimmt Simon Inou gemeinsam mit der Geschäftsführerin Weish ANDI auf. Das ist der Alternative Nachrichtendienst – einmal wöchentlich eine halbe Stunde läuft er auf Orange. Beim Einsprechen des Elements wird etwas improvisiert. Heute ist auch die Geschäftsführerin am Mikro im Aufnahmeraum und spricht ein. „Reden ist Silber, Radiomachen Orange“ lautet die plakative Kampfansage des Senders, sie ziert viele Möbel der Redaktion. Einstweilen werden die Tierrechtsaktivist_ inen von einem älteren Duo abgelöst – zwei Herren treten ein, als würden sie schweben. Einer sei weit über siebzig. Die Show, die Freitag zu Mittag ansteht, lautet Swingtime. Früher haben die zwei sicher brav unter der Discokugel getanzt. Vielleicht ja immer noch.

Zurück aufs gelbe Sofa.

Helga Schwarzwald will mehr Geld für den „dritten Sektor“. Medienminister Gernot Blümel hätte bereits als Mediensprecher der ÖVP verstanden, „dass wir zwar als Privatradios organisiert, aber eigentlich sehr stark im Bereich public service tätig sind.“ Ein kommerzieller Sender wäre gar nicht in der Lage, die Qualitäten der Freien zu erfüllen, er kenne keinen offenen Zugang, so Schwarzwald. Blümel verwendet das Wort Schuhlöffel oft – er will den ORF als Schuhlöffel für Private sehen. Schwarzwald leiht sich den Begriff: „Die Freien Radios sind der Schuhlöffel für den ORF, wenn es um die Versorgung der Volksgruppen geht.“ So produziert AGORA in Kärnten und der Steiermark Programm für die slowenische oder Radio OP in Oberpullendorf für die kroatische Volksgruppe. Der Ball liegt bei Blümel, die mehrmaligen progress- Anfragen zur Zukunft der Freien Radios blieben unbeantwortet. Dass die mit großem Tamtam angekündigte Medienenquete auch mit Beteiligung der Freien Radios stattfinden soll, ist für Schwarzwald klar. Einladung hat sie aber noch keine erhalten.