Zungenkrebs reimt sich auf Lungenkrebs

Die Dauerkunststudentin und Bloggerin Stefanie Sargnagel jobbt seit Jahren im Callcenter und kotzt sich darüber hochpoetisch auf Facebook aus.

Die Dauerkunststudentin und Bloggerin Stefanie Sargnagel jobbt seit Jahren im Callcenter und kotzt sich darüber hochpoetisch auf Facebook aus.

Wenn eine noch ziemlich junge und schon ziemlich bekannte Bloggerin ein Buch veröffentlicht, das eine Aneinanderreihung von Facebook- und Tagebucheinträgen ist, und es in diesem Buch noch dazu in erster Linie um Alkoholexzesse, Körperausscheidungen, Sex und das Subproletariat geht, um eine junge, angeblich weitestgehend erfolglose Version des Autorinnenichs, die im Gemeindebau lebt, sich selten die Beine rasiert und am Arbeitsplatz regelmäßig und manchmal laut furzt, dann will man das Buch ja am liebsten erst einmal gar nicht aufschlagen, weil man befürchtet, das könnte so eine weitere kokette Selbstinszenierung sein, in der jemand versucht, sein behauptetes Scheitern zu Minuten-Poesie zu verwursten. An Lieblings-Drogi Mifti von Helene Hegemann kommt ja eh niemand ran, und von Charlotte Roche hatte man schon vor dem ersten geschriebenen Satz genug. (Dass diese beiden grundverschiedenen Autorinnen hier nur aus sexistischer Bequemlichkeit in einem Satz erwähnt werden, weil sie irgendwie jung, irgendwie abgefuckt und weiblich sind, muss hier natürlich auch erwähnt werden.)

Herrlich hirnrissig. Aber zum Glück legt man „Binge Living“, so der Titel des Debüts der dauerprekären Wiener Sauf-Bohémienne Stefanie Sargnagel, die bei Daniel Richter Malerei studiert, dann doch nicht zur Seite. Im Dezember 2008 geht es los, da schaut sich Sargnagel Kindheitsvideos an, isst dazu Fischstäbchen und weint in ihren Gute-Laune-Tee. Es wird schlimmer. „Ist das noch Kater oder schon Entzug?“, fragt Sargnagel die Netzgemeinschaft irgendwann im Sommer und raucht regelmäßig Tschick „bis ihr die Lungen bluten“. Außerdem fängt sie an, in einem Callcenter zu arbeiten, wo sie die „Weihnachtsfloskeln“ der AnruferInnen „auf schmerzhafte Weise“ daran erinnern, „ein Mensch zu sein und kein Roboter“. Daher auch der Untertitel „Callcenter-Monologe“, denn ein erheblicher Teil des Buches besteht aus Dialogen, die so herrlich hirnrissig sind, dass man sich nicht sicher ist, ob Sargnagel sie erdichtet hat oder ob es solche AnruferInnen tatsächlich gibt. Der eine bestellt schmatzend einen Schweinsbraten, die andere will „die Nummer von der Waschmaschine“ wissen und der nächste gleich seine eigene Verhaftung wegen Belästigung erwirken.

„Binge Living“, das kommt natürlich von „Binge Drinking“ und meint das Gesamtlebensäquivalent zum exzessiven, unlustvollen Jugendtrinken, das nicht originär auf das Koma hinarbeitet, dieses aber willig in Kauf nimmt, das jeglicher Ästhetik entbehrt und hauptsächlich von sozial benachteiligten Jugendlichen in Großbritannien betrieben wird, mehr und mehr aber auch von JungakademikerInnen, die sich mit Mitte 20 fragen, ob die 30 Zigaretten und mindestens fünf Bier drei- bis viermal die Woche eigentlich noch in irgendeiner Weise normal sind. Stefanie Sargnagel sagt das an einer Stelle in Bezug auf ihre unaufgeräumte Wohnung so: „Ich glaube, ich habe die Schwelle ‚sympathisches Studentenchaos’ nun überschritten und bin bei ‚ernstzunehmende pathologische Verwahrlosung’ angelangt.“ Es sind solche Sätze und die Bereicherung durch hochrelevante Miniaturwahrheiten wie die Begriffsschöpfung „sexually transmitted depressions“ sowie bemerkenswerte und unbedingt erhellende Erkenntnisse wie die, dass sich Zungenkrebs auf Lungenkrebs reimt, für die man sich beim Lesen in die pöbelnde Saufnudel verliebt, die lieber zur Biker-Party will statt zur Vernissage.

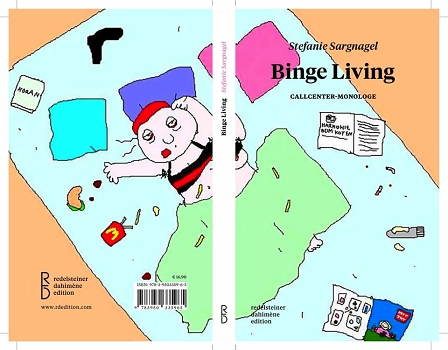

Es ist ja so eine komische Frauenliteraturkritikerinnenfloskel, zu sagen, dass man sich eine Autorin nach der Lektüre ihres Buches als beste Freundin wünscht, aber nach etwa der Hälfte von „Binge Living“ verspürt man das dringende Bedürfnis, Stefanie Sargnagel zu googeln. Hat man es dann getan und sich davon überzeugt, dass man das Mädchen mit der roten Kappe, die Sargnagel auf allen digitalen Kanälen geschickt als Wiedererkennungsmerkmal einsetzt, immer noch nicht doof findet, obwohl man das eigentlich gerne würde, weil sie viel zu gut schreiben kann, hat man doch zumindest Lust, sehr bald sehr viel mit ihr zu trinken. Oder sie könnte einem einmal pro Woche per E-Mail einen Witz zuschicken oder eine ihrer lakonischen, kunstvoll einfachen MS-Paint-Kraxelzeichnungen, die im Buch den existenziell vor sich hingammelnden KünstlerInnenalltag illustrieren. Dann ginge es einem sicher langfristig besser. Und wenn das nicht geht, würde man gerne aus Rache anfangen, die meist nur wenige Zeilen langen Statusmeldungen zu klauen und sie einfach auf Facebook als die eigenen auszugeben.

Angekotzte Dauerironie. Das würde aber wohl leider nicht funktionieren, weil Sargnagels Sprache von ziemlich unverwechselbarer Eigenheit ist. Ihr Stil erzeugt den Sound verstörter Dauerbelustigung, als würde ein zugedröhntes, sprachgewaltiges Kind durch eine Horrorfilmkulisse laufen. Manche der Einträge sind länger, es sind Miniaturreportagen auf 30 Zeilen. Sargnagel in Russland, Sargnagel in Albanien und Marokko: „Den Bettlern geben wir nichts, wir wollen sie nicht verziehen.“ Das sagt alles. Sargnagel schreibt regelmäßig für das notorische VICE-Magazin, aber sie ist eine der wenigen AutorInnen, welche die von VICE habitualisierte angekotzte Dauerironie auf so fein dosierte Weise beherrschen, dass sie zur sprachlichen Grundhaltung wird. Dadurch sind ihre teils absurd überspitzten und extrem spielerischen Beiträge nie peinlich privat. So authentisch das alles sein mag, beim Lesen jedenfalls wird die Callcenter-Jobberin zur sympathischen Kunstfigur.

Auch wenn „Binge Living“ eine Sammlung von Facebook-Einträgen ist, muss man diese in dem Moment, in dem sie in einem Buch versammelt sind, als den Versuch erzählender Literatur betrachten – als überaus gelungenen Versuch, dem man gerne das etwas bescheuerte Prädikat „Entwicklungsroman mit rhythmischer, fast lyrischer Komposition“ verleihen würde. Ob im Moment jedes einzelnen Postings intendiert oder nicht – Sargnagel erzählt eine wohlkomponierte Geschichte mit dramatischen Wendungen und Höhepunkten. Am Ende geht sie sogar einmal joggen. Natürlich ist „Binge Living“ irgendwie auch ein Generationenbuch und die schlunzige, teilsoziophobe Protagonistin in ihrer Callcenter- Prekarität irgendwie politisch – vor allem aber geht es um einen in Humor gewendeten Gesamtekel, der ziemlich allgemeingültig ist.

Hannah Lühmann hat in Berlin Kulturjournalismus studiert und schreibt als freie Journalistin für die FAZ, ZEIT online und die Berliner Zeitung.