Über die Notwendigkeit eines tierrechtlichen Diskurses. Ein Beitrag von Gabriel Binder.

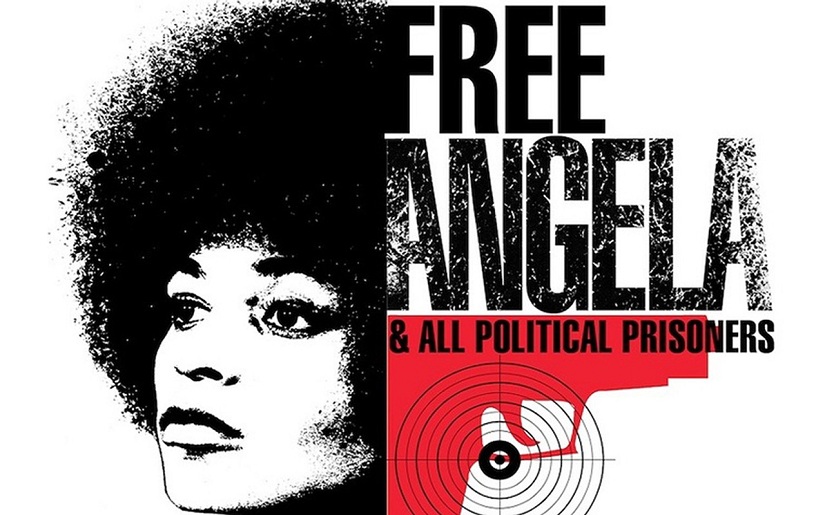

Der Wiener Neustädter Tierschutzprozess hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass Tierrechten in Österreich vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Forderung nach elementaren und umfassenden Rechten für die Tierwelt durch ihre menschlichen Advokaten stößt auf scharfen Gegenwind seitens der Staatsmacht und der Wirtschaft.

Im Juni dieses Jahres wurde mit Felix Hnat, dem Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich (VGÖ), der letzte Angeklagte im berühmt gewordenen Tierschutzprozess nach sechs Jahren Ungewissheit freigesprochen. Bereits im März 2010 bis Mai 2011 standen 13 Angeklagte aus unterschiedlichen Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen in Wiener Neustadt vor Gericht und mussten sich gegen verschiedene Vorwürfe wie der Bildung einer kriminellen Organisation (§ 278a), Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Tierquälerei (nach einer Befreiungsaktion von Schweinen) verteidigen. Am 02. Mai 2011 wurden alle 13 Angeklagten in allen Punkten freigesprochen. Vorerst. Denn im Juni 2012 legte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Berufung ein. Gegen fünf Angeklagte wurden im Frühjahr 2014 Rumpfprozesse gestartet, die jedoch allesamt ebenfalls mit glatten Freisprüchen endeten. Keine Nötigung, keine Sachbeschädigung, keine Tierquälerei, kein Widerstand gegen die Staatsgewalt konnte nachgewiesen werden.

Am Ende war der Wiener Neustädter Tierschutzprozess für die österreichische Justiz eine Blamage, Demaskierung und Toterklärung. Tierrechtler_innen wurden in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus der österreichischen Ermittler_innen genommen. Doch weshalb setzen sich Menschen so vehement für die Rechte von Tieren ein, sodass selbst die Repressionsbehörde auf den Plan gerufen wird? Handelt es sich bei diesen Menschen um weltfremde Spinner_innen, die jeglichen Bezug zur Realität verloren haben? Wie erklärt sich der gegenwärtige Aufschwung des Veganismus, also einer Lebensphilosophie, die so gut als möglich die Nutzung von Tierprodukten aus dem (eigenen) Alltag verbannen will?

Lebensmittelskandale, Tierfabriken, ökologische Gründe und/oder der Wunsch nach einer gesünderen Kost (Stichwort: Unverträglichkeiten) haben viele Menschen in Österreich dazu bewogen, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Verzichtet man beim Vegetarismus nur auf den Konsum von Fleisch, geht der Veganismus noch einen Schritt weiter: So gut als möglich wird auf den Konsum von Tierprodukten (Fleisch, Milch, Eier, Honig, Leder) verzichtet und durch pflanzliche Alternativen ersetzt. Alleine in Wien leben laut der Veganen Gesellschaft Österreich etwa 200.000 Vegetarier_innen, ca. zehn Prozent davon vegan - Tendenz steigend. Und auch der Handel stellt sich darauf ein. So erweitert sich das pflanzliche Angebot im Bereich der Gastronomie rasend; Supermarktketten bieten vermehrt vegane Produkte an und unlängst hat in Wien bereits der zweite rein vegane Supermarkt eröffnet.

Die Gründe für eine rein pflanzliche Kost können vielseitig sein. Besonders interessant sind aber – in Verbindung mit dem Veganismus – die Diskussionen und Forderungen nach elementaren Rechten für Tiere. Es stellt sich die Frage, was Tierrechtler_innen erreichen wollen. Soll etwa durch die Hintertür schlussendlich das Wahlrecht für die Kuh eingeführt werden? In Anbetracht der parteipolitischen Vorlieben in diesem Land vermutlich keine schlechte Idee. Wer weiß, vielleicht würden uns die Kühe einen Linksruck bescheren. Es geht jedoch um andere Dinge.

Der Blick über den Tellerrand

Der Einsatz von Menschen für Tierrechte basiert auf einem antirassistischen Grundverständnis, das Unterdrückungs- und Diskriminierungsmuster nicht nur unter Menschen beseitigen will, sondern einen Schritt weiter geht und den Antirassismus auf andere Spezies ausweitet; auch Antispeziesismus genannt. Dieser stellt die vom Menschen gezogene Mensch-Tier-Grenze in Frage, wobei selbst die Definition „Mensch-Tier“ unzureichend ist und deshalb in der Tierrechtsbewegung von „menschlichen Tieren“ und „nichtmenschlichen Tieren“ gesprochen wird. Diese Definition ist für den Diskurs in der Tierrechtsbewegung auch nicht unwesentlich; ist doch der Mensch ein Tier und gehört der Gruppe der höheren Säugetiere an. Wie auch das Geschlecht (Mann/Frau) ein gesellschaftliches Konstrukt ist, so ist auch die Trennung zwischen „Mensch“ und „Tier“ ein gesellschaftliches, ein vom Menschen geschaffenes Korsett, um Handlungen, die gegen das Wohl von nichtmenschlichen Tieren gerichtet sind, zu legitimieren.

Moralischer Selbstbetrug – der Karnismus

In westlichen Gesellschaften schreckt man davor zurück, einen Hund oder eine Katze, die als Haustiere ihr Leben mit Menschen teilen, zu verspeisen, gleichzeitig hat man aber wenig Probleme damit, ein Schwein oder ein Kalb zu essen, das geschlachtet wurde, um das eigene Bedürfnis nach Fleisch zu befriedigen. Im Unterschied zum „Nutztier“ wird dem Haustier Individualität zugeschrieben. Es wird Teil des kleinen (häuslichen) Kosmos‘, es wird zum Familienmitglied. Wir geben den Haustieren Namen, verbringen Zeit mit ihnen, füttern sie und gehen mit ihnen zum Arzt, wenn wir Anzeichen von Krankheiten bzw. Schmerzen erkennen. Wir pflegen sie und können in sehr lange Trauer verfallen, wenn sich das geliebte Tier von uns verabschiedet und stirbt. Aber das tote Stück Tier am Teller, das anonyme Schwein oder Kalb, das am Küchentisch nie mehr war als eben das Stück tote Fleisch, fällt durch alle von uns den Haustieren zugeschriebenen Kategorien. Melanie Joy, eine US-amerikanische Psychologin, erklärt diesen Widerspruch mit dem Wort Karnismus. Vereinfacht gesagt teilt der Mensch Tiere in „essbar“ und „nicht essbar“ ein – je nachdem, aus welchem gesellschaftlichen Kontext er kommt. Aber welche rationalen Argumente gibt es, welche Tiere wir essen dürfen und welche nicht? Und weshalb ernähren wir uns nicht von Menschenfleisch, das als Eiweißquelle genauso tauglich ist wie das Fleisch von nichtmenschlichen Tieren? Krank macht der Veganismus jedenfalls nicht. Es ist bereits wissenschaftlich bewiesen, dass eine gut durchdachte vegane Ernährung in allen Lebenslagen geeignet ist.

Die Grenzziehung als reine Willkür?

Wenn es nach den nichtmenschlichen Tieren gehen würde, so würden sie wohl lieber leben als sterben. Wenn sie einer externen Schmerzquelle ausgesetzt sind, versuchen sie, sich von dieser zu entfernen und erinnern uns in ihrem Verhalten (sich winden, schmerzerfüllte Schreie) an uns Menschen selbst. Die Behauptung, dass wir nicht wissen können, ob Tiere in der Lage sind, Schmerzen zu empfinden, ist irrelevant. Unsere Erfahrungen lassen uns wissen, welche Reaktionen auf Schmerzen folgen und wir müssen annehmen, dass es sich bei anderen Individuen ähnlich verhält.

Aber was sind nun die Ausschlusskriterien, die unseren brutalen Umgang mit nichtmenschlichen Tieren rechtfertigen? Was macht nichtmenschliche Tiere so besonders, dass sie in Stallungen gesteckt, eingesperrt, ausgepumpt, gequält, totgeschossen und totgeschlagen werden? Ist es ihre „fehlende“ Intelligenz? Es wird angenommen, dass Schweine intelligenter sind als menschliche Kleinkinder im Alter von bis zu drei Jahren. Sollte man daraus schließen, dass man Menschenkinder bis zum Alter bis zu drei Jahren ebenfalls verspeisen könnte? Zugegeben: Kein Gedanke, bei dem sich Wohlgefallen einstellen mag. Ist es die Anzahl der Füße oder Pfoten? Ist es die Körperbehaarung, die bei nichtmenschlichen Tieren vermehrt auftritt? Wie ist dann mit Menschen zu verfahren, die über einen übermäßigen Haarwuchs klagen? Sind es die Unterschiede in der Art und Weise der Kommunikation? Das „Fehlen“ einer Sprache im Reich der nichtmenschlichen Tiere? Tiere verfügen über eine Sprache und sie verständigen sich mittels unterschiedlichster Geräusche. Delfine können ihre Artgenoss_innen beim Namen nennen, indem sie unterschiedliche Pfeiftöne wiedergeben. Wer selbst einmal eine Katze oder einen Hund „besessen“ hat, der/die weiß, auf wie viele unterschiedliche Arten Tiere sogar mit Menschen kommunizieren können. Das Vorhandensein oder Fehlen von Sprache kann kein Kriterium sein, das uns sagt, was wir essen dürfen und was nicht. Menschen müssen sich ihren Wortschatz nach der Geburt erst aneignen oder können sogar stumm geboren werden.

Ein Hauptargument scheint wohl der des „guten Geschmacks“ von Fleisch zu sein (immer vorausgesetzt im Diskurs: Es geht um Länder auf der Erde, auf denen man bereits ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen auf tierische Proteine verzichten und durch pflanzliche ersetzen kann). Das Geschmacksempfinden des Menschen ist aber ein subjektives und Fleisch gewinnt oft erst durch die Zugabe der richtigen Gewürze an Geschmack. Allen Argumenten ist gemein, dass sie das Interesse der Tiere nicht berücksichtigen und der Mensch sich einem Wertesystem bedient, das er selbst geschaffen hat. Die Entscheidung, ob man Fleisch isst oder nicht, wird als individuelle Entscheidung angesehen, auf die der Mensch ein Naturrecht zu haben scheint.

Das eigene Spiegelbild – das Bewusstsein als Knackpunkt?

Im 17. Jahrhundert sprach René Descartes im Zusammenhang mit Tieren von Maschinen, die über kein eigenes Bewusstsein verfügen. Diese „Lehrmeinung“ scheint immer mehr an Gewicht zu verlieren. Vielmehr wird z.B. Affen und Delfinen ein Bewusstsein zugeschrieben. Makaken können sich selbst im Spiegel erkennen und besitzen somit ein „Selbstbewusstsein“. Indien hat im Jahr 2013 Konsequenzen aus den wissenschaftlichen Ergebnissen gezogen und Delfine als nichtmenschliche Personen anerkannt. Sie haben somit ein Recht auf Freiheit und Unversehrtheit.

Aber unter all den Gesichtspunkten wiegt die Forderung von Tierrechtler_innen, nichtmenschlichen Tieren in den von Menschen geführten moralischen Diskurs mit einzubeziehen, revolutionär und oft verstörend. Die Frage, welche nichtmenschlichen Tiere von der Zusprechung von Rechten profitieren sollen, kann man am ehesten mit der Möglichkeit, Schmerzen empfinden zu können, argumentieren. Aber auch das Vorhandensein von einem Bewusstsein kann ein Gradmesser, sollte aber nicht Alleinstellungsmerkmal sein. Es kommt auf die komplexen Eigenschaften an, die menschliche und nichtmenschliche Tiere von Pflanzen trennen. In „Zoopolis“, einem erst kürzlich im Suhrkamp-Verlag erschienen Buch von Sue Donaldson und Will Kymlicka, gehen die Autor_innen auch noch einen Schritt weiter und fordern Bürger_innenrechte für domestizierte Tiere. Es mag auf den ersten Blick nach einem Affront klingen, einem Angriff auf das Menschsein. In Wirklichkeit ist es aber nur ein Versuch, auf argumentative Weise den Diskurs um Tierrechte voranzubringen. Warum es Menschen gibt, die den Diskurs anregen wollen? Weil sie es können.

Gabriel Binder (geb. 1987) studiert Geschichte an der Universität Wien, ist freier Schriftsteller und mitunter bei Screaming Birds engagiert.