Im Jahr 1998 entsteht im niederösterreichischen Texing, finanziert mit Steuergeld, ein Dr. Engelbert Dollfuß Museum. Heldengedenken statt Anregung zum Diskurs – ein Lokalaugenschein.

Er ist ein wenig in Vergessenheit geraten, der Dollfuß. Zu sehr haben die NationalsozialistInnen mit ihrem Terrorregime seine eifrigen Bemühungen, einen Konkurrenzfaschismus auf österreichischem Boden aufzubauen, überschattet. Selten schafft es der Mann, der Hitler „überhitlern“ wollte, noch in die öffentliche Debatte und wenn, dann verläuft diese meist entlang der exakt selben Frontlinien wie schon zu seinen Lebzeiten. Für die einen war er ein autoritärer Kanzler, der sich Hitler mutig entgegenstellte und sein Leben für Österreichs Unabhängigkeit opferte. Für die anderen ein glühender Antidemokrat, der Parlament und Gerichtsbarkeit ausschaltete, einen BürgerInnenkrieg auslöste, politische Gefangene hinrichten ließ und sein eigenes kleines KZ betrieb. Persönlich verorten wir uns eher in letzterem Lager. Als dialogbereite Bürger sind wir aber bereit, uns die Gegenseite anzuhören. Wo ginge das besser als im Dollfuß-Museum?

Von St. Pölten aus geht es immer weiter hinein in das hügelige Mostviertel. Straßen werden enger, Ortschaften kleiner, die Peripherie fühlbarer. In der Ortschaft Mank stoßen wir auf den Dr. Engelbert Dollfuß Platz, kurze Zeit später, in Kirnberg an der Mank, auf ein Dollfuß-Denkmal, verbunden mit einem Gedenkplatz für Gefallene des Zweiten Weltkrieges. Nach einer halbstündigen Autofahrt erreichen wir es schließlich: ein niederösterreichisches Landesmuseum der besonderen Art – das Dr. Engelbert Dollfuß Museum. Solch ein Museum lässt eine lange Bestandszeit vermuten. Tatsächlich ist es aber im Jahr 1998 von Landeshauptmann Erwin Pröll und vielen weiteren ÖVP-FunktionärInnen feierlich eröffnet worden. Diese späte Realisierung wird von der Museumsaufsicht damit begründet, dass eine Enkelin Dollfuß’ in den frühen 1990ern den Geburtsort ihres Vorfahren besuchte. Das Geburtshaus selbst war vom Abriss bedroht, also intervenierte sie beim Denkmalamt. Ein Bürgermeisterwechsel in der Gemeinde trieb die Realisierung des Dollfuß-Museums weiter voran. Man könnte meinen, dass der Austrofaschismus so knapp vor der Jahrtausendwende etwas kritischer behandelt worden sei. Doch schon vor dem Museum wird man eines Besseren belehrt: „Gewidmet dem großen Bundeskanzler und Erneuerer Österreichs“, ist auf einer Steintafel zu lesen.

DIE FINANZIERUNG DES MUSEUMS. Eine Informationstafel neben dem Eingang gibt Auskunft über die finanzielle Beteiligung. Neben niederösterreichischer Landesregierung und Bauernbund haben auch die Familie Karoline Dollfuß sowie das Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (BMUK) das Museum finanziell unterstützt. Betreiberin des Museums ist die Gemeinde Texingtal, wobei im Zuge unserer Anfrage auch Dank an die BesitzerInnen des Geburtshauses ausgesprochen wird, die dieses gratis zur Verfügung stellen. Die Kosten für die Gemeinde lagen laut der Historikerin Lucile Dreidemy bei 87.207 Euro. Das BMUK beteiligte sich mit einer Summe von 14.534 Euro an der Museumsgründung. Diese Förderung steht in Widerspruch zu den geltenden Richtlinien des International Council of Museums (ICOM), wonach ein Museum eine gesellschaftliche Einrichtung ist, die „zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt“. Kurzum, ein Museum hat bildungspolitische Verantwortung. Erschreckend, dass sich das Ministerium hier selbst eine große Ausnahme gönnte.

GESCHICHTSVERKLÄRUNG IM MUSEUM. Es ist eine spannende Frage, für wen das Dollfuß-Museum geschaffen wurde. Für eine geschichtsinteressierte Person gibt es so gut wie nichts her: keine Hintergründe, keine differenzierte Auseinandersetzung. Es herrscht ein Mangel an Informationen sowie kritischer Distanz, der fast schon unterhaltsam ist: Dollfuß kam aus bescheidenen Verhältnissen, sammelte ein wenig Tand an, arbeitete hart und fleißig als Landwirtschaftsminister, wurde IRGENDWIE Kanzler, um dann von Nazis erschossen zu werden. Wer eine Ahnung von österreichischer Zeitgeschichte hat, muss schon eine Vorliebe für plumpe Aussparungen und Euphemismen haben, um dem Museumsbesuch etwas abgewinnen zu können. Wer keine hat, lernt auf Wikipedia wesentlich mehr.

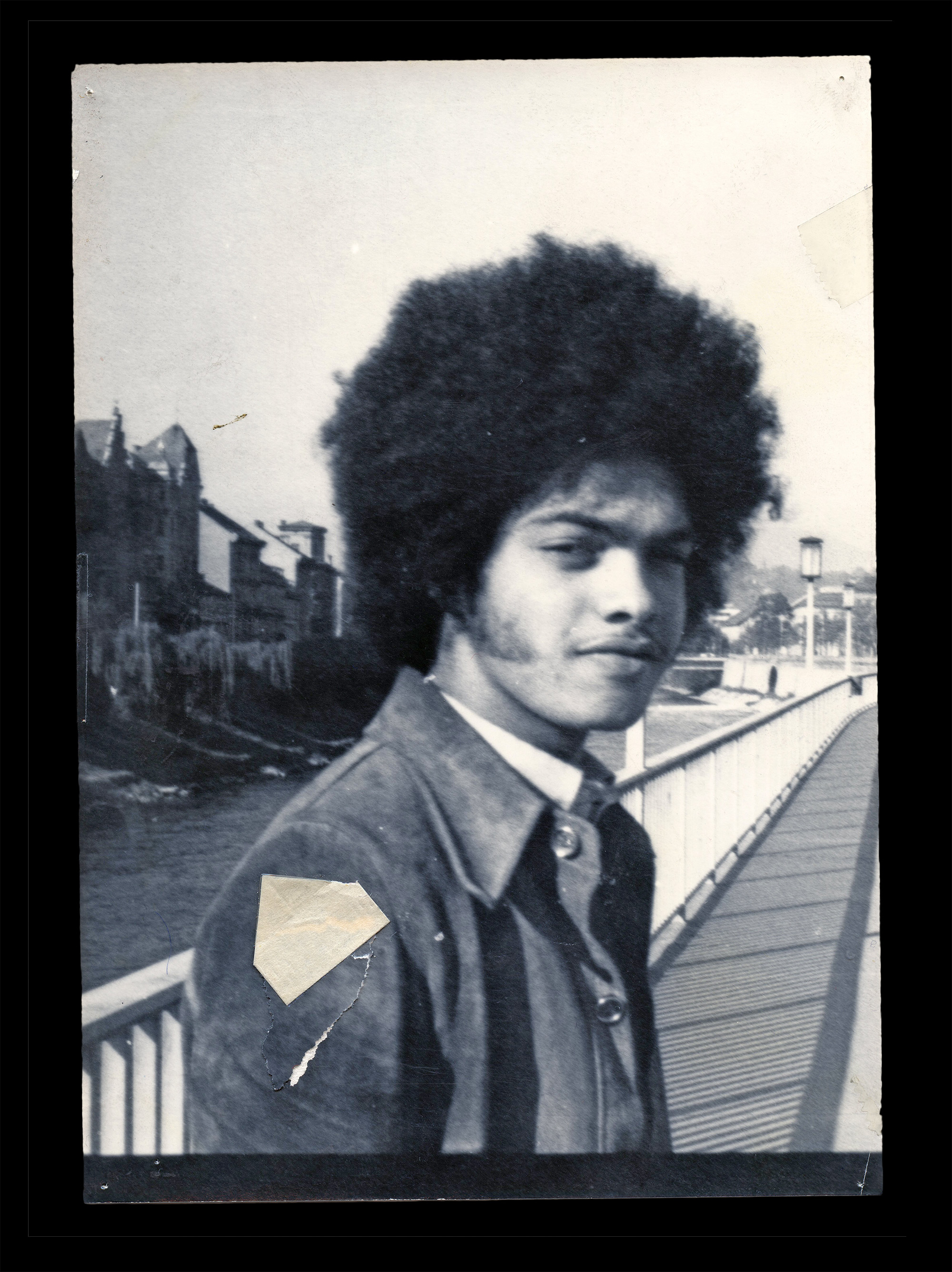

Ist die Zielgruppe des Museums also der vermutlich schwindend kleine Rest alter AustrofaschistInnen, die ihrem „Heldenkanzler“ huldigen wollen? Schon eher, doch scheint es an Mut zu fehlen, dies klipp und klar auf den Tisch zu legen und voll auf klerikalfaschistische Sentimentalität zu setzen. Mit dem heuchlerischen Ergebnis, dass die Ideologie des Austrofaschismus komplett ausgespart wird. Ein wenig klammheimliche Freude darüber, dass Gott in der Verfassung des Ständestaats stand, ansonsten erfahren wir erstaunlich wenig über jene Ansichten, die Dollfuß’ politisches Handeln motivierten. Oder überhaupt zu Dollfuß selbst. Nach dem Besuch des Museums können wir zu seiner Persönlichkeit und seinem Charakter beinahe nichts sagen. Ein paar biographische Details, aus denen sich Vermutungen ableiten lassen, haben wir aufgeschnappt. Konkrete Informationen, wie etwa Aussagen von ZeitgenossInnen, fehlen jedoch: Er war arbeitsam und bescheiden, ein uneheliches, vaterloses Kind in einem bäuerlichkonservativen Umfeld, recht arm und wirklich sehr klein. Die Person hinter dem Politiker bleibt jedenfalls nebulös.

AUSTROFASCHISMUS? Zweimal kommt der Begriff „autoritärer Staat“ beziehungsweise „autoritärer Ständestaat“ vor. Was darunter zu verstehen ist, können sich Besuchende selbst ausdenken, das Museum hat dazu nichts zu sagen. Zudem wird oft eine Notwendigkeit dieser Entwicklung suggeriert: Im Kontext, in dem die Begriffe verwendet werden, wirkt die Etablierung eines autoritären Regimes als unabwendbar. Die Frage, welche Verantwortung Dollfuß an diesen Entwicklungen trug, wird nicht einmal gestellt, etwa bei der mysteriösen „Selbstausschaltung des Parlaments“. Dazu steht im Museum lediglich, dass sich das Parlament selbst auflöste und Dollfuß mit Notstandsverordnungen ohne Parlament weiter regierte. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass ParlamentarierInnen, einen Tag nach der Auflösung wieder zusammentreten wollten, allerdings von der Polizei daran gehindert wurden.

Im Eingangsbereich wird die Bezeichnung „Selbstausschaltung des Parlaments“ immerhin unter Anführungszeichen gesetzt, später wird diese beschönigende Wendung kommentarlos übernommen. Auch der Bürgerkrieg wird als Mischung aus Sachzwang und Fremdverschulden dargestellt: Der rote Schutzbund war’s. Diese „paramilitärische Organisation“, die „illegal weiterbestand, obwohl sie verboten wurde“ und sich nicht entwaffnen lassen wollte. Mildernd suggeriert das Museum, dass Dollfuß unter großem Druck stand; von Heimwehr (der paramilitärischen Organisation der Christlichsozialen, die nicht illegal war, vermutlich weil diese in der Regierung saßen) und Ausland (konkret: seinem guten Freund und Förderer Mussolini).

WAS ZU SEHEN IST. Die ideologische Ausrichtung ist offenkundig, doch was hat das Museum neben inhaltsarmer Apologetik sonst noch zu bieten? Nicht viel. Das Museum ist klein und trotzdem war es offenbar nicht ganz einfach, es mit Inhalt zu füllen. Auf vier Ausstellungsräume verteilt sich ein Sammelsurium meist banaler Erinnerungsstücke. Raum 1 befasst sich mit Herkunft und Familie, Raum 2 bildet Dollfuß’ Einsatz im Ersten Weltkrieg ab. Raum 3 zeigt ihn als Kämpfer für Österreich, lediglich zwei Infotafeln beschreiben das Jahr 1934. Raum 4 ist ein reiner Gedenkraum, der sich mit der Zeit nach seinem Tod auseinandersetzt. „Du bist für uns nicht tot“ steht in Stein gehauen auf einem Relief, die letzten Worte der Ausstellung, die BesucherInnen des Museums zu lesen bekommen.

Ein paar Exponate sind zu erwähnen, die den Mythos Dollfuß versinnbildlichen: eine Lärchenholzkiste mit Kruckenkreuz, die die zertifizierte (!) Grabeserde Dollfuß’ beinhaltet oder drei verschiedene Totenmasken des „Märtyrer Kanzlers“, eine Reihe seiner Orden aus dem Ersten Weltkrieg, einige Cartellverband-Mützen seiner Verbindung Franco- Bavaria Wien, Gedenktassen und eine Uniform, von der man zunächst vermuten könnte, dass sie einem Kind gehörte, bis einem bewusst wird, wie klein der „große Mann“ doch war. Des Weiteren Straßenschilder, die seinen Namen tragen, oder eine Urkunde, welche belegt, dass sein Vater sich von seinen elterlichen Pflichten freigekauft hat und offenbar nichts mit seinem unehelichen Sohn zu tun haben wollte. Diese Aufzählung ist natürlich nicht vollständig, sie würde mit zunehmender Länge aber kaum spannender werden.

Zu guter Letzt blickt man als BesucherIn in den Abgrund – ins Gästebuch des Museums: „In Zeiten von Freihandelsabkommen und Massenmigration braucht es wieder einen starken Führer“, mit Titel und Namen unterschrieben. Ein Museum wie dieses richtet Schaden an. Keine Spur von diskursfördernden Ansätzen. Wie zum Hohn sponserte das Ministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten unter Elisabeth Gehrer (ÖVP) ein Museum, das dieser Bezeichnung nicht gerecht wird.

Georg List studierte Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien.

Michael Gruber studierte Politikwissenschaft an der Universität Wien.