„Natürlich gibt es Frauen, die lieber traditionell leben.“

Lena Sara* studiert an der Universität in Bonn und gibt jungen Asylwerber_innen Deutschunterricht. Zudem ist sie in einem Netzwerk tätig, das junge Mädchen unterstützt. Schon früh ließ man sie spüren, dass sie anders ist. Ein friedensbewegter Pfarrer kettete sie aus Protest gegen den Irak-Krieg an einen Baum. Er hielt es für ein tolles Symbol. Mit dem Irak hatte sie zwar nichts zu tun, doch sie war das einzige schwarzhaarige Mädchen in der Klasse. Diese und andere Erfahrungen haben sie wachsam gegenüber Fremd- und Selbstethnifizierung gemacht. Am 21. April wird sie gemeinsam mit Sama Maani an der Universität Wien über die Kritik der Religion und des Islams diskutieren.

progress: Sie waren für einen Vortrag in Wien. Der Titel lautete „Wie die Multirassisten die Verfolgten im Stich lassen“. Was genau ist mit Multirassismus gemeint?

Lena Sara: Der Begriff Multirassismus stammt von Wolfgang Pohrt. 1992 sprach Pohrt auf einer Konferenz in München, sie trug den Titel „Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und das Europa von morgen“. Er wandte sich in seinem Vortrag mit dem Begriff des Multirassismus gegen den damaligen Multikulturalismus. Für Pohrt war die Rede von Kulturen nur ein schlecht versteckter Rassismus der Mittelschichten. Multirassismus ist eine Selbst- und Fremdethnifizierung. Menschen wird das Gefühl vermittelt, unabänderlich Teil einer Kultur oder Ethnie zu sein. Die Kultur verdrängte laut Pohrt die Klasse, man redete auch nicht mehr über ökonomische Dinge wie Wohn- oder Lebensverhältnisse. Die Besserdeutschen mögen ihre Ausländer_innen am liebsten authentisch. Die Spanier_innen tanzen Flamenco und haben Schinken dabei und die Türk_innen fragen: „Alles mit scharf?“ und verkaufen Döner. Sie werden von Anfang an anderes behandelt. Die Botschaft ist klar: Du bist Türke/Türkin und wirst das auch immer bleiben. Aber erzähl mal was von deiner Kultur, wir sind nämlich unglaublich tolerant hier. Menschen werden behandelt, als sei ihre Kultur oder Religion eine vererbte und unabänderliche Wesenseigenschaft. Als müsste ich arabisch Sprechen und arabisches Essen lieben. Das ist Multirassismus. Das ist wohl auch der Grund, warum sich viele deutsche Ämter so falsch gegenüber den Opfern von spezifisch islamischer Gewalt verhalten. Die Beamt_innen denken sich: Naja, das greife ich mit der Kneifzange nicht an, das ist eben die Kultur der Moslems – was geht mich das denn an. Dieser Multirassismus ist unglaublich zynisch und menschenverachtend gegenüber all jenen, die nicht „ihrer“ Kultur entsprechend leben wollen, sondern da hineingedrängt werden. Auch für den Neoliberalismus hat dieser Multirassismus eine wichtige Funktion. Es ist nun mal billiger für den Staat, Menschen ihren Familien zu überlassen, als für sie aufzukommen. Die „Muslime“ sollen authentisch im Familienbetrieb Gemüse verkaufen oder zumindest von traditionellen Familien versorgt werden. Die Deutschen haben weniger Konkurrent_innen auf dem ersten Arbeitsmarkt und der Staat muss weniger Sozialleistungen bezahlen. Das ist die herrschaftsstützende Funktion dieses Multirassismus.

Was hat denn diese Ersetzung der Klasse durch die Kultur in der Linken für Auswirkungen?

Klasse, Bildung, Elternhaus, Gewaltfaktoren fallen als Analysekategorien vollkommen weg. Deshalb fühlen sich Vertreter_innen des Postkolonialismus auch von jemandem wie Ayaan Hirsi Ali unterdrückt. Hirsi Ali kommt aus einem sehr armen Teil der Welt, wurde genitalverstümmelt, ist nach Deutschland geflüchtet und hat in den Niederlanden Asyl erhalten. Sie ist auch tatsächlich schwarz. Doch in dieser postkolonialen Denkrichtung ist Hiris Ali die Unterdrückerin. An jeder größeren Universität gibt es People-of-Color-Gruppen, die ähnliches vertreten. Diese Positionen sind zumindest in linken Kontexten hegemonial. Sie werden bei den jungen Grünen, der SPD und auch im SDS vertreten. Vertreter_innen der Postcolonial Studies bekommen sehr wohlwollende Reportagen im Deutschlandfunk. Sie werden von der Mädchenmannschaft supportet, halten Vorträge, leiten Demos und waren Mit-Initiator_innen von #ausnahmelos – einer Kampagne, die nach den Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015 am Kölner Hauptbahnhof ins Leben gerufen wurde. Die sind schon sehr tonangebend.

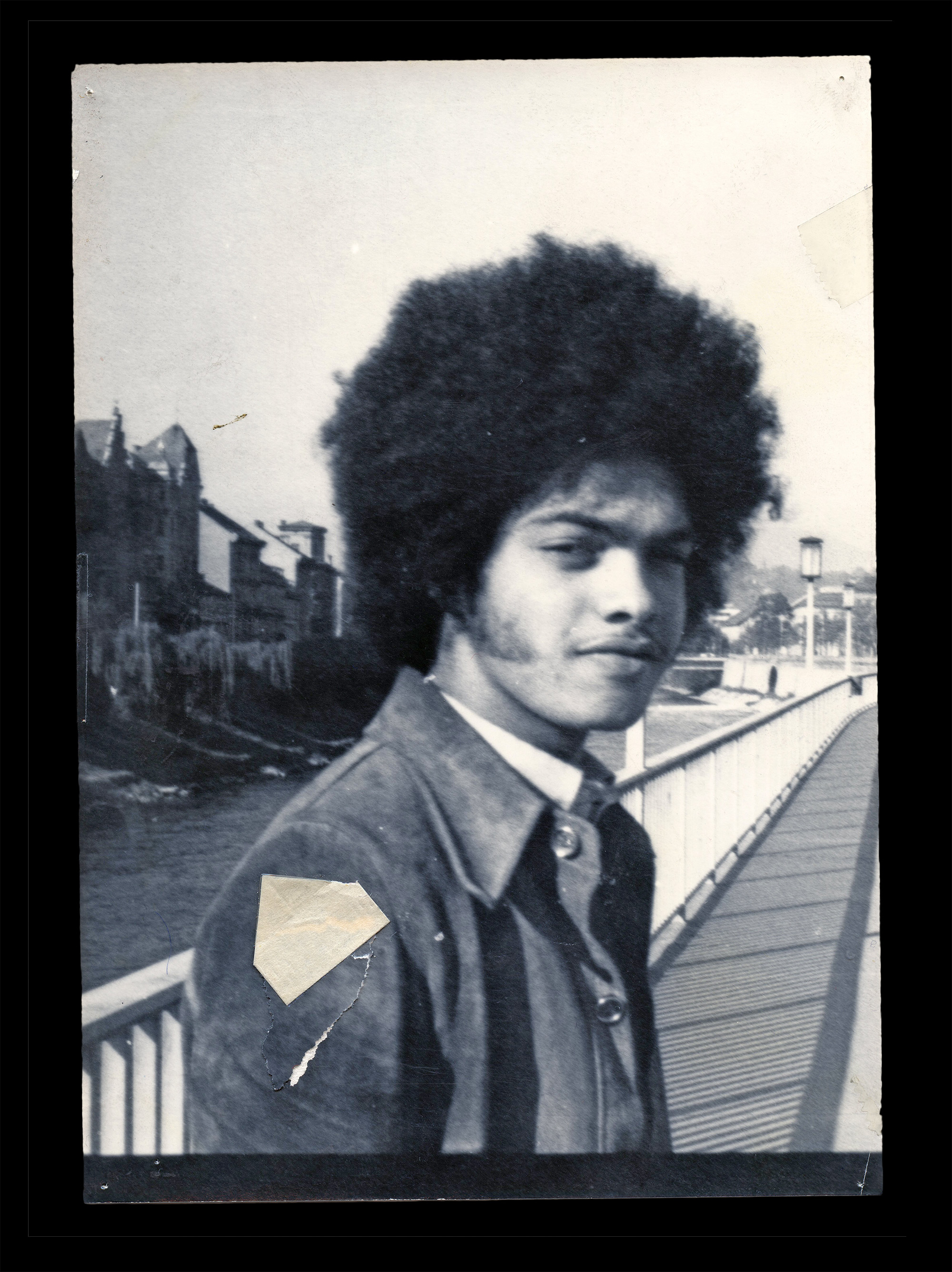

[[{"fid":"2426","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: lisbeth kovacic"},"type":"media","attributes":{"title":"Foto: lisbeth kovacic","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]

Haben sie die Kopftuchdebatte in Österreich ein wenig mitbekommen, die von Sebastian Kurz (ÖVP) Anfang dieses Jahres losgetreten wurde? Was ist davon zu halten? Im Februar gab es dann eine Demo von islamischen Gruppen, der Linkswende und der ATIB gegen das geplante Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst. Auf der Demo für die „Selbstbestimmung“ der Frau wurde eine Geschlechtertrennung durchgeführt. Ein Skandal, der scheinbar keinen interessiert.

Ich muss da immer an die Frauen der Linkspartei denken. Die haben sich während der Fahrt auf der Friedens-Flottile gegen Israel auch auf das Frauendeck schicken lassen. Dass sich ansonsten sehr emanzipierte Frauen solchen Regelungen fügen, hängt wohl mit dem Multirassismus zusammen. In der Geschlechtertrennung erkennen diese linken Frauen einen authentischen Ausdruck einer Kultur, der sie sich gefahrlos für eine gewisse Zeit anpassen. Sie können danach problemlos wieder in ihre heile europäische Welt zurückkehren. Doch kommen wir zum Hijab. Vernünftig wäre es, wenn Linke, Laizist_innen und Liberale für ein Verbot des Hijab bei Polizistinnen, Richterinnen und Lehrerinnen eintreten würden. Natürlich meine ich damit kein Hijab-Verbot im öffentlichen Raum. Als noch wichtiger erachte ich jedoch ein Hijab-Verbot für Schülerinnen bis zum legalen Heiratsalter, also bis sie 16 Jahre alt sind. Dadurch würden Schülerinnen immens geschützt. Sie wären nicht weiter der enormen sozialen Kontrolle der Familien, Brüder und Schwestern ausgesetzt, das Kopftuch tragen zu müssen. Damit wäre vielen geholfen. Auch liberalere Eltern könnten von ihren Nachbar_innen nicht mehr unter Druck gesetzt werden, wenn sich die Tochter gegen den Hijab entscheidet. Unter den aktuellen Umständen wachen alle über die Durchsetzung des religiösen Gebots und setzten die Verweigerinnen mit der Frage unter Druck: „Schwester, warum trägst du denn keinen Hijab?“. Auch ich werde immer wieder damit konfrontiert. Hinzu kommt, dass die Sittenwächterei nach der Durchsetzung des Hijabs nicht aufhört. Ist das Gebot durchgesetzt, wird kontrolliert, ob die Hose nicht zu eng ist. Die Standards der Sittlichkeit werden immer weiter nach oben geschraubt. Das Verbot in der Schule würde zu einer Entsexualisierung führen. Die Männer und Buben könnten sich nicht mehr auf die wenigen Frauen mit offenen Haaren stürzen. Wenn alle ohne Hijab in der Schule sitzen, verändert dies den Umgang miteinander.

Es gibt aber durchaus viele muslimische Frauen, die das Kopftuch freiwillig tragen. Die würde so ein Verbot doch hart treffen?

Wieso denn? Die können doch freiwillig nach der Arbeit oder der Schule den Hijab tragen. Das ist ein sehr schlechtes Argument. Es interessiert mich auch bei ostdeutschen jungen Männern nicht, ob sie ihre rechtsradikalen Symbole freiwillig tragen. Natürlich gibt es Frauen, die lieber traditionell leben. Aber ist das ein Argument gegen die Emanzipation der Frau? Das ständige Tragen des Kopftuches hat für jene Frauen und Mädchen, die dies nicht wollen oder dazu gezwungen werden, sehr negative Auswirkungen. Von Frauen, die das Kopftuch so selbstbewusst tragen, kann man erwarten, dass sie ein wenig Rücksicht auf andere nehmen und es für die paar Stunden einfach lassen. Muss man denn unbedingt 24/7 die Religiosität nach außen tragen?

Sie werden den Einwand schon öfters gehört haben, aber hilft diese Kritik am Islam nicht den Rechten?

Ganz im Gegenteil, es gräbt ihnen das Wasser ab. Wenn die Kritik des Islams aus einer laizistischen und linken Ecke kommt, entlarvt es den rassistischen Hintergrund dieser Parteien vollkommen. Ich will nicht, dass jemand die Staatsbürger_innenschaft oder das Asylrecht verliert. Gegen Abschiebungen und Ausbürgerungen werde ich immer protestieren. Nein, es geht ganz banal um die Gleichheit aller Menschen. Rassistisch ist es doch zu glauben, dass Menschen anders seien, weil sie aus einer anderen Kultur kommen. Jede_r soll hierbleiben – in diese Richtung geht meine Kritik. Ich spreche die Themen Hijab, Ehrenmorde und Zwangsbeschneidung vor dem Hintergrund universeller und unverletzlicher Menschenrechte an. Genau das entlarvt die FPÖ als rassistische Partei. Die Freiheitlichen haben mit dem Islam doch gar kein Problem, solange er außerhalb von Europa praktiziert wird. Deshalb haben sie auch Hardcore-Islamisten aus Ägypten ins österreichische Parlament eingeladen. Es gibt auch andere Beispiele: Malcom X von der Nation of Islam hat sich auch mit den amerikanischen Nazis getroffen. Beide Organisationen hatten ein gemeinsames Ziel: Die Separation der „Rassen“. Jede_r soll – und hier ist auch die Schnittmenge zu zeitgenössischen rechtsaußen Parteien – unter „seinesgleichen“ bleiben. Doch es schadet der FPÖ, der Alternative für Deutschland oder dem Front National, wenn man diese Sachen konkret anspricht. Eine Hirsi Ali ist in einer rechtsliberalen Partei, der Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) gelandet, weil sie sich bei den niederländischen Sozialdemokraten unverstanden fühlte. Hamed Abdel Samad hat es jahrelang bei den Linken versucht und ist dort hängen gelassen worden. Die meisten Menschen, die aus islamischen Ländern kommen und etwas verändern wollen, haben ein großes Bedürfnis nach Freiheit und Freizügigkeit. Deshalb werden sie anfangs von den Liberalen und Linken angezogen. Dort erhalten sie aber viel zu wenig Unterstützung.

*Die Eltern von Lena Sara mussten aufgrund ihres Engagements in der Vergangenheit unangenehme Erfahrung mit AKP-Anhänger_innen machen. Aus diesem Grund wird ihr Nachname hier nicht genannt.

Veranstaltung: Podium: Warum wir über den Islam reden sollten

Michael Fischer studiert Deutsch und Geschichte auf Lehramt an der Universität Wien.