Wenn Kapitalismus Liebe macht

Die romantische Liebe gilt als letztes Refugium vor der Konsumgesellschaft. Dabei sind marktorientierte Strukturen längst in unsere Intimbeziehungen eingezogen.

Man hatte halt Sex“, sagt meine Oma. „Nach der Hochzeit, natürlich“, ergänzt mein Opa. Ein Thema, über das meine Großeltern nicht gerne sprechen, weil es nie ein großes Thema war. Die gleiche Unterhaltung mit Freund_innen: „Leidenschaft, Liebe, Emotionalität, Freiheit, …“. Eine endlose Kette aufgeladener Begriffe, die noch ewig so weitergehen könnte. Kapitalismus passt in diese Aufzählung zunächst nicht hinein.

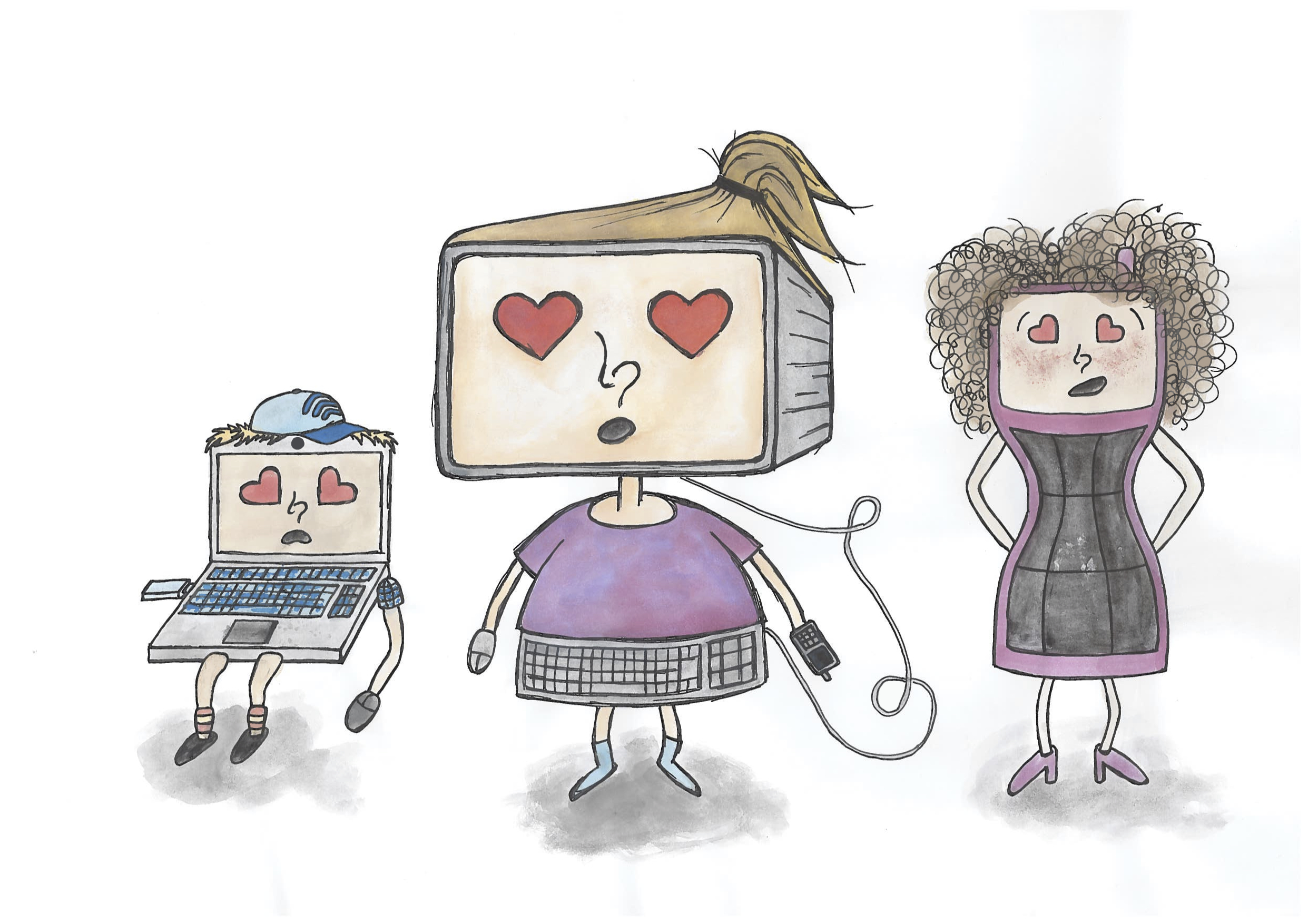

Dabei wurde schon das eheliche Ideal der Großeltern maßgeblich von kapitalistischen Strukturen geprägt. Ihre Beziehung formte sich in den Kinos, den Tanzlokalen und Bars der vierziger Jahre. Mit der neuen Ausgehkultur verlagerten sich die Intimbeziehungen in die Öffentlichkeit, so dass auch die Werbung zunehmend auf ein romantisches Ideal ausgerichtet wurde. Bis heute hat sich diese gemeinsame Logik von kapitalistischen Strukturen und der Idee der romantischen Liebe in heteronormativen Paarbeziehungen hartnäckig gehalten: Materielle Investitionen wie Geschenke oder gemeinsames Reisen sind genauso wichtig wie die Anerkennung des Selbst durch den/die Andere_n. Für die spätkapitalistische Selbstoptimierung ist diese Reproduktion von Individualität unabdingbar.

WAHRE LIEBE? Wie die Soziologin Eva Illouz in ihrer Studie beschreibt, wurde die romantische Liebe mit dem Aufkommen des Kapitalismus zum sicheren Hafen stilisiert und der Geschlechtsverkehr in dieser Semantik zur Quelle der Selbstfindung erklärt. Dass ausgerechnet der Sex Angriffspunkt kapitalistischer Verwertungsinteressen sein soll, läuft der romantischen Vorstellung von Intimität zuwider. Doch genau weil er in Paarbeziehungen so emotional aufgeladen ist, eignet er sich dort besonders gut, um über ökonomische Ungleichheiten hinwegzutäuschen. Besonders bei heterosexuellen Paaren.

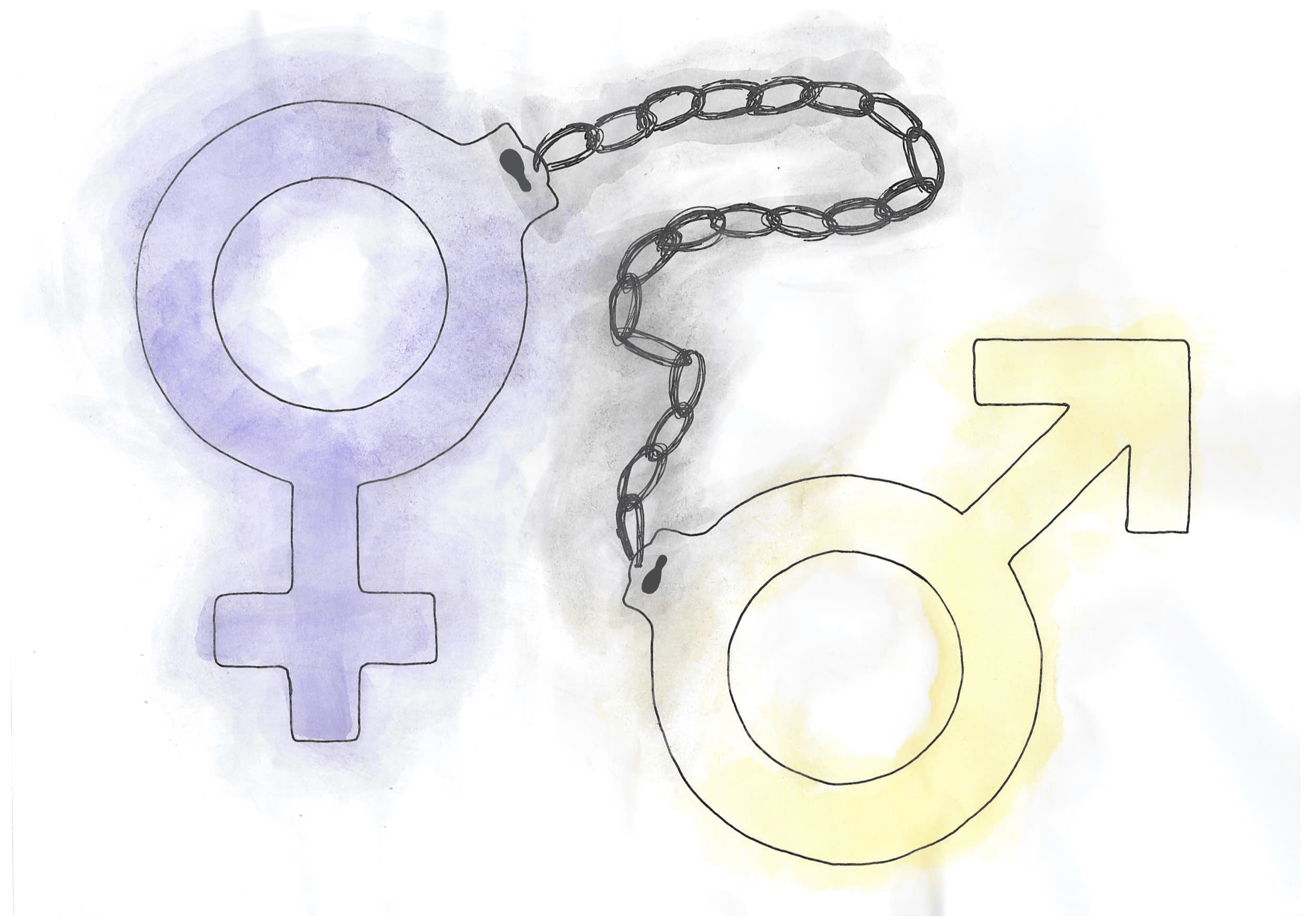

Mit der steigenden Erwerbstätigkeit von Frauen verändert sich auch die Ökonomie der Paarbeziehungen: „Geld wird in heterosexuellen Beziehungen ganz neu verhandelt“, sagt die Soziologin Sarah Speck, „dabei werden tradierte Rollenverhältnisse aber nicht unbedingt aufgebrochen.“ Im Gegenteil. In einer großangelegten Studie untersuchte sie gemeinsam mit Cornelia Koppetsch die Dynamik von heterosexuellen Paarbeziehungen, in denen die Frau das Haupteinkommen verdient. „Geld spielt keine Rolle, egal wer es verdient“, versuchten besonders Paare aus dem akademischen Milieu zu suggerieren, so Speck. „Die zentralen Werte von Autonomie und Selbstverwirklichung sind in diesen Beziehungen oft so aufgeladen, dass sie eine faire Aushandlung der Arbeitsverhältnisse verunmöglichen.“ Oft trage die Frau die doppelte Last von Einkommen und Haushalt, ohne dass die Situation als ungerecht empfunden werde. Klassische Geschlechterverhältnisse werden abgelehnt und Ungleichheiten gemeinsam kaschiert. Dafür finde sich der Rollenkonflikt häufig in der Sexualität wieder. Dort scheinen tradierte Rollen legitim zu sein.

„Im aufgeklärten individualisierten Milieu darf Geschlechterdifferenz keine Rolle mehr spielen. Deshalb wird die Aushandlung von Männlichkeit und Weiblichkeit in den Bereich des Schlafzimmers verlagert“, so Speck: „Nach dem Motto: Wenn der Mann schon kein Einkommen reinbringt, muss er wenigstens im Bett die führende Rolle übernehmen.“ Speck sieht darin widersprüchliche Tendenzen: „Die Omnipräsenz von Sexualität konfrontiert uns mit einer massiven Bedeutsamkeit von Geschlecht und gleichzeitig würden viele das abstreiten. Unsere Studie lässt vermuten, dass gerade diejenigen, die besonders sensibel für Ungleichheiten sind, in der gelebten Sexualität in klassische Rollenverteilungen zurückfallen.“

WARE LIEBE. Beratungsforen, Werbe- und Pornoindustrie suggerieren, dass jede_r ein erfülltes Liebesleben haben kann, sofern sie_er nur darin investiert. Kann man sich dieser Ökonomisierung verweigern? Paul lebt seit sechs Jahren in einer Beziehung. Und seit drei Jahren in einer weiteren. Mit beiden Frauen schläft er und die wiederum mit anderen Menschen. Sex ist für ihn wichtig, aber keine Notwendigkeit für emotionale Nähe. „Ich behaupte nicht, dass polyamore Beziehungen frei von Machtstrukturen sind“, sagt er, „aber die werden weniger in der Sexualität verhandelt.“ Sex sei kein wesentlicher Teil der Beziehungsarbeit und entziehe sich so kapitalistischer Optimierungsansprüche: „Es gibt mehr Freiraum, unterschiedliche Bedürfnisse mit verschiedenen Menschen zu befriedigen, ohne dass die Idee der romantischen Liebe dafür instrumentalisiert wird“, erklärt Paul. Damit schwindet auch der Druck, seinen Wert durch sexuelle Kompetenz dauerhaft unter Beweis stellen zu müssen.

In der Populärkultur dominiert ein Ideal der romantischen heteronormativen Zweierbeziehung. Klar, wir verhandeln heute andere Dinge als meine Großeltern. Damals war es die Ehe, heute sind es die Liebe und insbesondere der Sex, auf die ein gesamter Markt von „romantischen Waren“ abzielt. Und diese „Ware Liebe“ brauchte schon immer das Ideal der wahren Liebe. Bevor wir also die große sexuelle Befreiung anstreben, könnten wir es dabei belassen, uns zunächst von einer Idee von Sex als autonomem Lebensbereich zu verabschieden, so unromantisch das auch klingt. Und wahrscheinlich geht der Spaß daran nicht verloren, wenn wir ihn einfach ein bisschen weniger wichtig nehmen.

Eva Hoffmann studiert Theater-, Film- und Medientheorie an der Uni Wien.