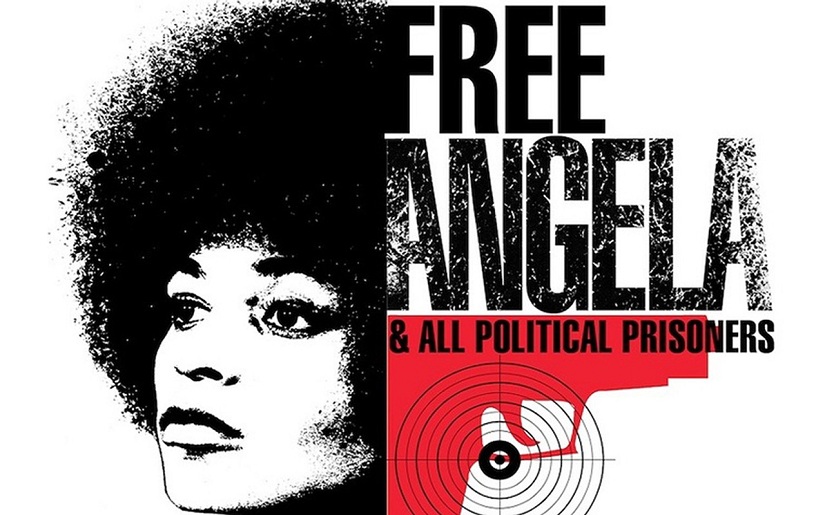

Free Angela and all political prisoners

Free Angela and all political prisoners von Shola Lynch erzählt, wie Angela Davis, politische Aktivistin, Kommunistin, Feministin, Wissenschaftlerin und Ikone der Schwarzen Widerstandsbewegung, im Jahr 1970 eine der zehn meist gesuchten Personen der USA werden konnte. Manu Banu rezensierte den Film für progress online im Rahmen des This Human World-Festivals.

Free Angela and all political prisoners von Shola Lynch erzählt, wie Angela Davis, politische Aktivistin, Kommunistin, Feministin, Wissenschaftlerin und Ikone der Schwarzen Widerstandsbewegung, im Jahr 1970 eine der zehn meist gesuchten Personen der USA werden konnte. Manu Banu rezensierte den Film für progress online im Rahmen des This Human World-Festivals.

Am 7. August 1970 versuchte der 17-jährige Jonathan Jackson durch eine Geiselnahme im Gerichtsgebäude von Marin County, die Freilassung seines inhaftierten Bruders George Jackson zu erpressen. Bei der Flucht kam es zu einer Schießerei mit der Polizei, bei der ein Richter, Jonathan Jackson und zwei weitere Personen getötet wurden. Die Waffen, die bei Jackson gefunden wurden, waren auf den Namen von Angela Davis registriert. Nur wenige Tage später wurde die Fahndung nach Davis ausgeschrieben, woraufhin sie die Flucht ergriff. Angela Davis kam als dritte Frau in der amerikanischen Geschichte auf die Top 10-Liste der FBI der meist gesuchten Verbrecher_innen.

Mit den Originalaufnahmen vom 7. August 1970 beginnt die Regisseurin Shola Lynch ihren Dokumentarfilm Free Angela and all political prisoners. Der Film gibt nicht nur Einblick in das Leben einer sehr mutigen und intelligenten Frau und ihren Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit, sondern auch in aufwühlende Zeiten der amerikanischen Geschichte. Es ist eine Zeitreise in die späten 1960er und frühen 1970er Jahre, in Zeiten des Vietnamkrieges, der Bürgerrechts- und Friedensbewegungen und des Schwarzen Widerstands gegen die amerikanische Regierung und den herrschenden Rassismus.

Acht Jahre hat Shola Lynch am Dokumentarfilm Free Angela gearbeitet, vier bis fünf Jahre wären es geworden, wenn sie keine Finanzierungsschwierigkeiten gehabt hätte. Lynch wollte so detailliert wie möglich die Wahrheit ans Licht bringen, weshalb sie besonders viele Fakten gesammelt und im Film integriert hat – unter anderem in Form von Archivfilmmaterial, Fotos und Zeitungsausschnitten. Free Angela ist nicht ihr erster Film über eine politische Person, genauer gesagt über eine politisch aktive schwarze Frau. 2004 wurde ihr preisgekrönter Film Chisholm '72: Unbought & Unbossed über die erste schwarze Kongressabgeordnete Shirley Chisholm im Rahmen des Sundance Film Festivals gezeigt. Lynch ist es wichtig, mit ihren Filmen die hegemoniale Geschichtsschreibung zu durchbrechen und die Geschichten von schwarzen Frauen, die in den USA unsichtbar gemacht werden, zu erzählen. Mit Free Angela and all political prisoners ist ihr ein Dokumentarfilm gelungen, der durchaus dieselbe Spannung wie ein Politkrimi aufbringt. Gerade das Archivfilmmaterial, das Lynch im Film verwendet, gibt diesem eine gewisse Lebendigkeit und Authenzität. Wir erleben eine kämpferische junge Frau, die mit einem Lächeln und erhobener Faust den Gerichtssaal betritt. Die Regisseurin lässt Angela Davis, aber auch andere Personen, die in den Prozess involviert waren, selber zu Wort kommen und die Geschichte erzählen. Zwischendurch kommen ein paar wenige Nachstellungen vor, die die Einsamkeit der Haft besonders betonen. Musikalisch untermalt Jazz, insbesondere die Musik von Max Roach, den Geist der Zeit.

Die Politisierung von Angela Davis. Angela Davis ist in Birmingham, Alabama in einer Mittelschichtsfamilie aufgewachsen, in einem Viertel, das in den 1960er Jahren auf Grund der zahlreichen rassistischen Sprengstoffanschläge auch als „Dynamite Hill“ bekannt war. Bereits in ihrer Jugend kam sie in Kontakt mit kommunistischen Gruppen. Auf Grund ihrer guten Leistungen erhielt sie ein Stipendium für die Brandeis University in Massachusetts, wo sie ihren ersten Mentor Herbert Marcuse kennen lernte. Sie studierte in Paris an der Sorbonne und in Frankfurt an der Goethe-Universität bei Adorno und Horkheimer. Während ihres Aufenthalts in Deutschland wurden die Bürgerrechts- und Freiheitsbewegungen in den USA immer bedeutender, was Davis letztendlich 1967 zu einer Rückkehr bewegte. Sie hatte intensiven Kontakt zur Black Panther Bewegung, trat 1968 der KP der USA bei und wurde Mitglied des Che-Lumumba Clubs, der von schwarzen Kommunist_innen gegründet wurde, um stärker auf rassistischen Strukturen hinzuweisen. Angela Davis entwickelte sich zu einer wichtigen Kapitalismus- und Rassismuskritikerin und wurde insbesondere für ihren Einsatz für politische Gefangene bekannt.

1969 bekam Angela Davis eine Stelle als Philosophiedozentin an der University of California – Los Angeles (UCLA), ihr Vertrag wurde jedoch kurz nach ihrer Einstellung auf Drängen von Ronald Reagan, damals noch Gouverneur von Kalifornien, gekündigt. Der Grund war ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei der USA. Die Entlassung löste eine riesige Protestwelle aus. Vom Dekan der Philosophie erhielt Angela Davis die Möglichkeit, eine außerplanmäßige Vorlesungsreihe zu halten – in der ersten Vorlesung kamen statt der 167 angemeldeten Student_innen über 2000.

Von Top 10 Most Wanted zur Ikone. Angela Davis wurde am 13. Oktober 1970 in New York festgenommen und kam für eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft. Man warf ihr als angebliche Komplizin von Jonathan Jackson Mord, Menschenraub und Verschwörung vor. Sie sah sich jedoch als politische Gefangene – genauso wie ihre zahlreichen Unterstützer_innen. Sie wurde angeklagt, weil sie als Kommunistin, Aktivistin, Schwarze und Frau den imaginären Feind verkörperte. Begleitet wurde der Prozess von einer massiven internationalen Protestbewegung. Menschen aus der ganzen Welt solidarisierten sich mit Angela Davis und forderten ihre Freilassung. Tausende Menschen aus der DDR schickten ihr unter dem Motto „Eine Million Rosen für Angela Davis“ Postkarten mit Rosen ins Gefängnis. Am 4. Juni 1972 wurde sie mangels Beweise von allen Anklagepunkten freigesprochen.

Im Film erfahren wir jedoch wenig von Angela Davis Leben nach dem Prozess.

Die emeritierte Professorin der University of California, Santa Cruz, setzt sich vehement für die Abschaffung von Gefängnissen und gegen den „gefängnisindustriellen Komplex“ ein. Gefängnisse sind für Angela Davis nicht nur eine unangemessene Antwort auf soziale Probleme, sondern auch ein nicht unbeachtlicher Wirtschaftsfaktor. "Für Privatunternehmen ist Gefängnisarbeit wie ein Hauptgewinn. Keine Streiks. Keine Gewerkschaften. Keine Arbeitslosenversicherung (…) Alles zu einem Preis, der einen Bruchteil dessen beträgt, was Arbeit auf dem freien Arbeitsmarkt kostet", so ein Zitat von Davis. Weiters ist Angela Davis insbesondere für die Race-Class-Gender-Debatte von großer Bedeutung – eine Thematik die auch heute noch sehr aktuell ist (siehe #SolidarityIsForWhiteWomen).

Angela Davis ist eine bemerkenswerte und inspirierende Person, die ihr Leben der Revolution gewidmet hat und obgleich sie sich selber nicht gerne so sieht, ist sie zu einer Ikone des Widerstands geworden, die mit ihrem Konterfei viele T-Shirts und Poster schmückt. Aber solange sie dadurch anderen Mut machen kann, kann sie damit leben. Trailer zum Film auf Seite 2:

Manu Banu (geb. 1979) studiert Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien und engagiert sich bei der Screaming Birds Aktionsgruppe und der NGO EXIT.