Seit IS und den Anschlägen in Paris kommt auch in Österreich immer wieder der Vorwurf der „Integrationsunwilligkeit“ von MigrantInnen auf. progress sprach mit Politikwissenschaftler Gerd Valchars über schwammige Begriffe, Demokratie und Unwissenschaftlichkeit.

progress: Herr Valchars, wie würden Sie „Integrationsunwilligkeit“ definieren?

Gerd Valchars: Keine Ahnung. Ich hab dieses Wort nicht geprägt. Da muss man die Leute fragen, die diesen Begriff in die politische Debatte eingebracht haben.

Das heißt, es gibt gar keine wissenschaftliche Definition?

Nein, als Wissenschaftler kann ich mit diesem Begriff nichts anfangen.

Was ist dann die Funktion dieses Begriffes?

Ich denke, dass der Begriff „Integrationsunwilligkeit“ so attraktiv ist, weil er von unterschiedlichen Seiten eingesetzt werden kann. Er ist inhaltlich offen, genau wie der Imperativ der Integration an sich. Integration selbst hat ja eine interessante Begriffskarriere hinter sich: Ursprünglich bezeichnete sie die Forderung der MigrantInnen auf gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Wohnraum, Arbeit und dergleichen, die dann zu einem Imperativ umgewandelt wurde. Eine emanzipative Forderung wurde zum Befehl, sich zu integrieren. Damals wie heute ist alles, was mit „Integration“ zu tun hat, sehr offen. Es ist nicht klar, was mit der Forderung nach Integration überhaupt gemeint ist.

Wenn man will, kann man auch der österreichischen Bevölkerung und Politik Integrationsunwilligkeit konstatieren, weil sie sich weigern, Migrantinnen und Migranten gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Die hohen Anforderungen für den Erwerb einer österreichischen StaatsbürgerInnenschaft, die einen großen Anteil der MigrantInnen ausschließen, sind nur eines von vielen Beispielen hierfür.

Was erwarten sich Politik und Medien also von dem Integrationsunwilligkeitsmantra?

Sowohl in der Forderung nach Integration als auch in dem Vorwurf der Integrationsunwilligkeit steckt eine klare Statuszuweisung. Und zwar von Seiten derjenigen, die Integration fordern gegenüber denjenigen, von denen sie gefordert wird. Damit wird eine gesellschaftliche Hierarchie etabliert. Beziehungsweise wird sie aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft wieder „zurechtgerückt“. Integration als emanzipative Forderung der MigrantInnen hatte diese Hierarchie ursprünglich ein Stück weit in Frage gestellt.

Integration wie auch „Integrationsunwilligkeit“ sind politische Kampfbegriffe. Bestimmte vage Vorstellungen können in der Bevölkerung abgerufen und Vorurteile mobilisiert werden, ohne dass sie genau benannt und ausgesprochen werden müssen. Im Kopf einer Leserin oder eines Hörers geht möglicherweise sehr Unterschiedliches ab, wenn sie oder er das Wort „Integrationsunwilligkeit“ hört. Für die einen mag es um das Tragen eines Kopftuches gehen. Für anderen geht’s um unterstellte Ablehnungen nicht klar definierter Werte, die angeblich in der Mehrheitsgesellschaft verbreitet seien. Und die Dritten denken dabei an eine Selbstradikalisierung bis zum Dschihad.

Und wegen dieser Unschärfe ist der Begriff so beliebt?

Genau. Nur das macht es möglich, dass die Diskussion unmittelbar im Zusammenhang mit den Anschlägen von Paris aufgekommen ist. Ebenso wird es dadurch möglich, dass Schulschwänzen und Bekleidungsvorschriften im Unterricht im Bezug mit den terroristischen Anschlägen von Paris genannt werden. Nur dieser extrem weite und undefinierte Begriff der „Integrationsunwilligkeit“ kann eine Klammer um diese Dinge schließen, die nichts miteinander zu tun haben.

Kommt von wissenschaftlicher Seite Kritik an dem Begriff der Integrationsunwilligkeit?

Der Begriff kann schwer wissenschaftlich kritisiert werden, da er keinerlei wissenschaftliche Basis hat, weder in der Auseinandersetzung mit Migrationspolitik noch mit Gesellschaftspolitik. Man kann aber analysieren, wie er im Diskurs eingesetzt wird. Der Grund, warum er von Personen am rechten Rand über die politischen Mitte bis zu Personen, die sich selbst möglicherweise der politischen Linken zurechnen, verwendet wird, ist eben, dass er derart inhaltsleer ist.

Ich würde ja statt über vermeintliche „Integrationsunwilligkeit“ lieber über Inhalte und über demokratische Teilhabe in der Gesellschaft sprechen: im Bereich Bildung, am Arbeitsmarkt, im Bereich Wohnen, im Bereich politische Partizipation.

Das wäre Integration?

Das wäre Inklusion. Ich selbst verwende auch den Begriff der Integration nicht, da ich ihn nicht für brauchbar halte.

Warum?

Weil im Begriff der Integration per se immer schon die angesprochene Hierarchie und Platzanweisung drinnen stecken. Eine bestimmte Leistung muss erbracht werden, um Zugang zu bestimmten Rechten zu erhalten und gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein. Das ist nicht das eigentliche Konzept der Demokratie, die ja auf gleichberechtigtem Zugang für alle beruht, ohne dass manchen Teilen der Bevölkerung abverlangt wird, sich zunächst bewähren zu müssen.

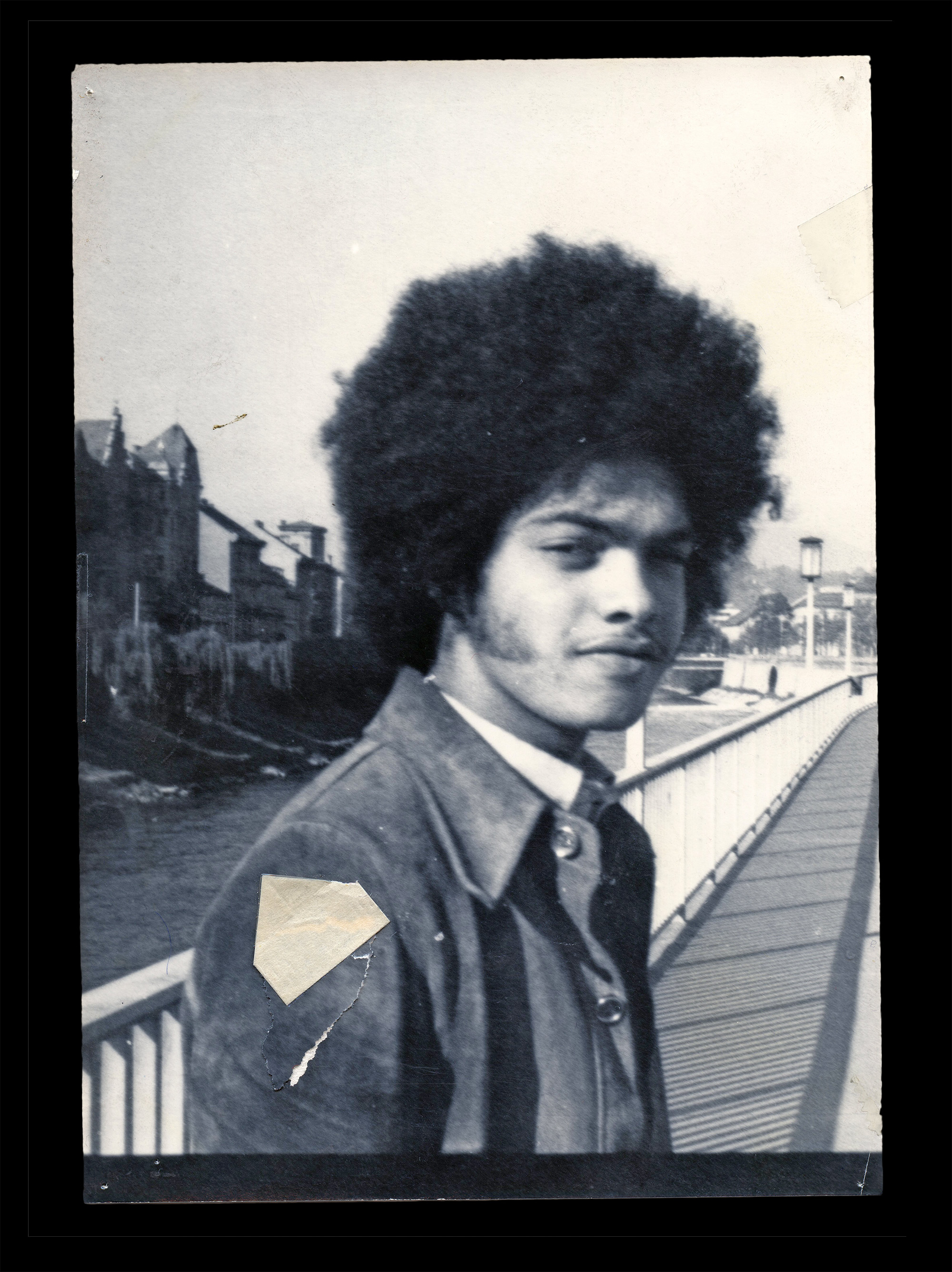

Gerd Valchars ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien mit Forschungsschwerpunkten auf österreichische Regimelehre, Citizenship und Migrationsforschung.

Laura Porak studiert Soziologie und Volkswirtschaft an der Universität Wien.